名匠のスペシャリテ「東京ドームホテル」鎌田昭男さん

時代を超えて愛され続ける名匠のスペシャリテがある。

連載第32回目は、東京ドームホテル取締役総料理長の鎌田昭男さんと、「ラングスティーヌのチョコレートソース」。

料理人にとって技術を磨くことは、もちろん大切ですが、真に問われるのは、技術の奥にある人間性だと思います。人間力と言いましょうか。品格ですね。幸運なことに私は、若い頃にそういう素晴らしい人生の先輩にめぐり会ってきました。

フランス文学者で、日本のフランス料理界の恩人である山本直文先生に初めてお目にかかったのは22歳のときでした。「フランスの地方料理を知らずしてフランス料理を語れない」。先生のこの言葉を胸に、どうすれば一人前の料理人になれるか。このことばかりを考えていました。ボロボロになるほど愛用した先生の著書『仏英和料理用語辞典』は、今でも大切にしています。先生には、初めて学問としてのフランス料理を教えていただきました。

この当時、お目にかかった方で、今なおその姿が鮮烈に刻まれているのは、白洲次郎先生。180センチの長身、今の時代のイケメンでは、勝負にならない美男子でした。男の中の男。吉田茂首相の側近として戦後政治の中枢にいらした方ですが、権力を嫌った自由人でした。

二人の大先生は、生意気で血気盛んな若造の私に、修業先として芝のクレッセントや帝国ホテルを紹介してくださいました。料理人では荒田勇作さん。その存在感は強烈のひと言につきます。70代でしたが、全神経を集中して厨房に立つ姿は、近寄りがたいほどの厳しいオーラを放っていましたね。

深く学べば学ぶほど見えないものが見えてくる

東京で6年間修業した後、海外へ。最初はスイスのローザンヌ近くのホテルで働きました。フランスはスイス、ドイツ、ベルギー、スペイン、イタリアと、5カ国に接しているわけですから、それぞれの国境付近のレストランで働けば、山本先生のおっしゃる「フランスの田舎料理」を学べると思い、まずはスイスへ行ったわけです。でも、旨くない。フランス東部のジュラという地方に、ポール・ボキューズと競ったオヤジのいる店がある、と聞けばそこを訪ねました。ここも違う。そしてようやく出会ったフランス料理は、じつに爽やかでおいしい。日本の重いフランス料理とはまったく違いました。そう、日本に導入されることになるヌーヴェル・キュイジーヌです。

フランスでは12軒の店で働きました。働けば働くほど、学べば学ぶほど、見えないものが見えてきます。人生の、仕事の、深淵が見えてきます。こうして、「鎌田の皿」ができてきたのです。この「ラングスティーヌのチョコレートソース」も、そのひとつです。塩ゆでのラングススティーヌにチョコレートソースを合わせたフランス・ラングドックの地方料理を進化させたものです。

料理人には2つのタイプがある。突如、ピエール・ガニェールのように革新に満ちた驚異の料理を次々に創出する天才が出現する。すると次にアラン・デュカスのように過去のものを守りながら、それを少しずつ進化させる人が登場する。ガラッと変えてしまう天才と文化を守る人――。料理界には、この2つのタイプが必要です。そして、私は今も、若き日に出会った人生の達人を手本にして、料理界に貢献したいと思っています。

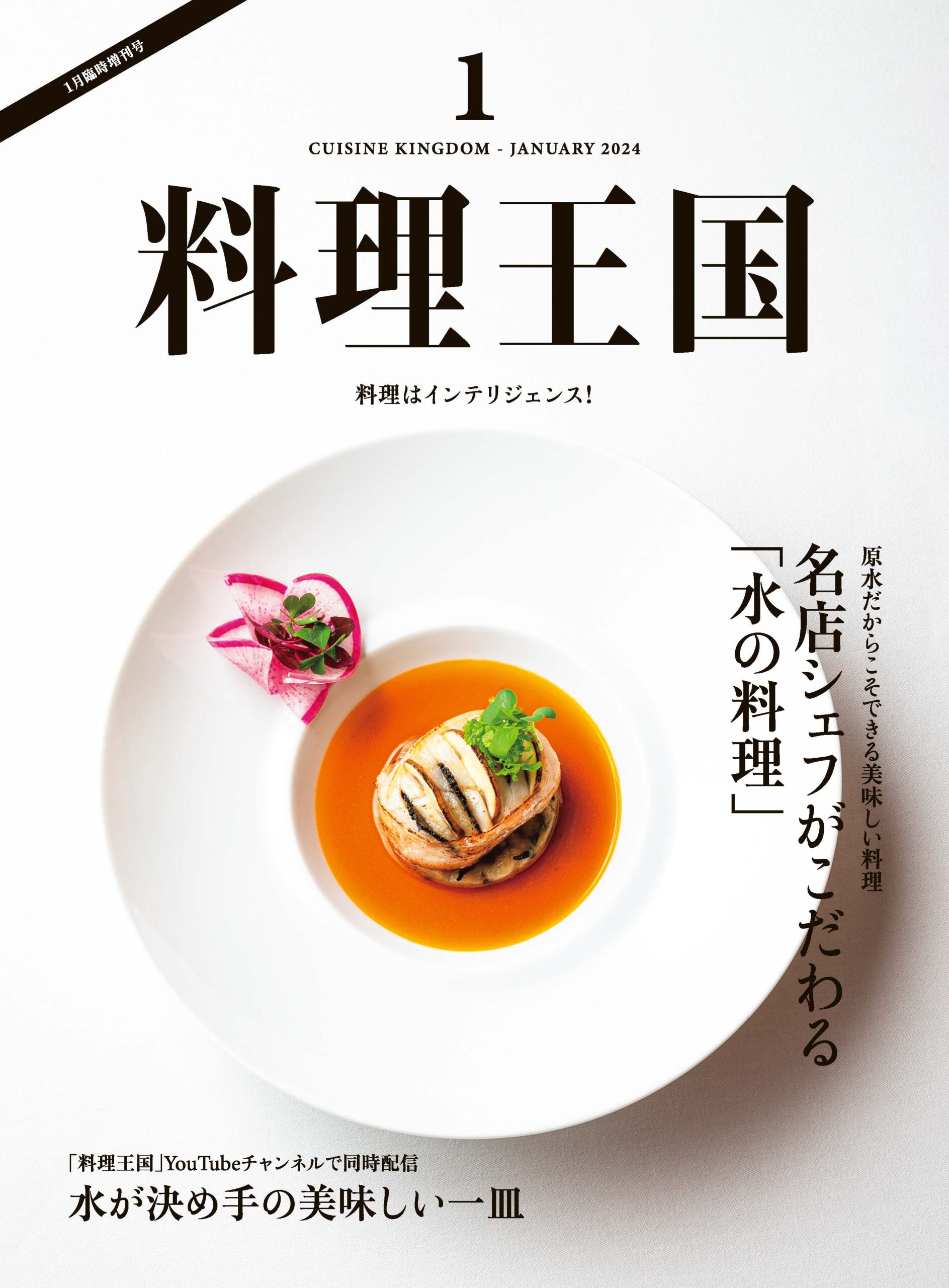

ラングスティーヌのチョコレートソース

なんと繊細で優美、品格のあるひと皿だろうか。キャロットピューレと、ポロネギのフリットをまとったラングスティーヌのオレンジの色合いが、優しく美しい。そこに、チョコレートソースとトリュフが官能的なアクセントをつける。フランス料理の古典と、革新が調和したこの逸品は、人を食する至福へと誘う。

鎌田昭男 Akio Kamata

1943年、茨城県に生まれる。1965年からレストラン「クレッセント」、銀座日航ホテル、帝国ホテルなどで修業。28歳で渡欧。スイスのホテルベルビュー、フランスのホテル・ド・パリ、クロコディル、ムーラン・ド・ムージャンなどで研鑽を積む。1977年に帰国。六本木「オー・シュヴァル・ブラン」の料理長に、1986年、「ホテル西洋銀座」の総料理長。2001年、「東京ドームホテル」取締役総料理長。農事功労章シュヴァリェ、現代の名工など多くの彰を得て、フランス料理界の重鎮として活躍している。

text 長瀬広子 photo 依田佳子

本記事は雑誌料理王国2015年1月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は 2015年1月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。