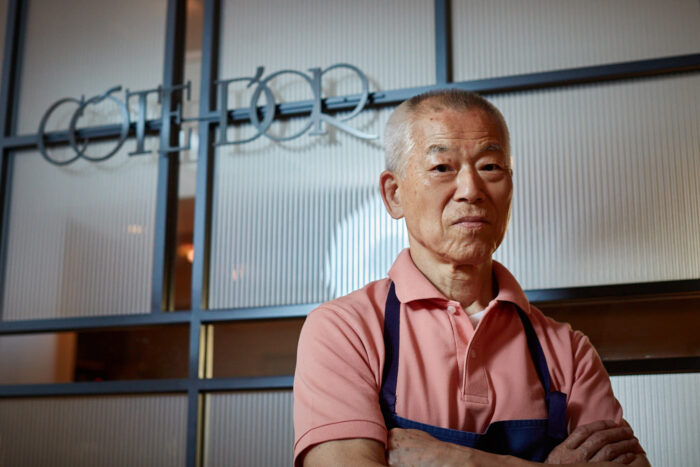

【成功への絶対条件3ヶ条】 「コート・ドール」 斉須政雄シェフ

【条件その1】個性的であれ

「摩擦を起こさず、小さく、個性的であれ」コート・ドールを開店して今年で35年になりますが、それを大切にやってきました。僕は1950年生まれ、団塊の世代ですから、常に競争にさらされてきた。だから、大多数が選ぶ方向でなく、競争の少ない、ニッチな方向をあえて選んできた部分はあります。

そもそも、僕は不器用でした。だからこそ、どうしたら上手になれるかを愚直に追求してきました。そもそも、飽きるほど簡単に卓越できなかったのです。毎回うまく行かない、と思いながら修正を続けて、習慣になるまでやると「下手なりの上手さ」というようなやり方がいつの間にか身についてくるものです。大多数の人のやり方とは違うけれど、続ける事で個性になっていく。物事を上手にできない悔しさはずっと心の中にあって、70歳になった今だってあります。今も、上手にできているなんて思えない。そもそも、そんな風に油断したら、足元をすくわれますから。人と違う道を選ぶことは、いつ奈落の底に突き落とされるか分からないリスクと背中あわせです。毎日ある意味ビクビクしながらやっているし、だからこそ緊張感を持って続けられてきている。不器用でよかった、と思います。

例えば、1日に3回行う掃除。そこまでやる必要はない、と当初スタッフからも言われました。その声を覆すために、お客様に厨房を案内するようにしたのです。「きれいにされていますね」という声をスタッフに聞かせる事で、きれいにすることが強みになる、というのを間接的に伝えてきた。もちろん、それが当たり前になるには時間がかかりましたよ。でも、僕は元々、福島から集団就職で東京に出てきた、ただの田舎のあんちゃんだった。料理学校を出たわけでもなく、おべんちゃらを言うのも得意じゃない。そのせいで修行時代には、悔しい思いをたくさんしました。そんな僕が、夢にまで見た自分の理想の店を持てたのですから、ちゃんと自分の信じるものを体現したかった。レストランは夢に伴走してくれるチームがあってできるもの。本当にやりたいことがあるならば、粘り強く、少しずつ周りを変えていくことです。

あとは、自分自身でい続けることです。良い時期には、おべんちゃらを言って寄ってくる人がいるかもしれません。バブルの時期には、支店の出店や投資の話も来ました。でも、断った。そんなに器用なことはできないと思ったからですし、自分のやりたいことでもなかった。長い目で見て、それでよかったと思っています。自分が出したいと思う料理を作って、それを楽しんでくれるお客様とチームがいる。それが自分の求めているものの本質ですから、余計なことは考えなくていい。

今の若い人は、情報が多すぎて気の毒だなと思います。携帯でどんな情報にでもアクセスできるから。情報が多すぎるのは、ないのと同じ。皆が同じ情報を持っていて平準化されてしまうし、多すぎて選べないからです。だから、これだと思うものを信じて、夢を見るのが大変な時代です。夢を見るには、携帯から離れて、一人の時間を持つこと。勇気を持って、人と違う道を選ぶ強さを持って欲しいと思います。

【条件その2】日本人としてのアイデンティティを持つ

フランスでの競争は熾烈で、代わりのきかない人間になることが必須でした。技術があるだけでは、器用で勤勉な歯車として、便利に使われるだけで終わってしまいます。

そのために大切な要素の一つは、求められた時に、相手の期待以上のものを出せる人間になるための準備をしておく事です。僕が多くのフランス行きの希望者の中から選ばれたのは、当時皿洗いで、なんの技術もなかったけれども、シェフが手を洗いにきた時に、洗いかけの鍋をさっと片付けて、軽くシンクの汚れを洗っておいたからなんです。自分の担当だけでなく、視野を広く持ち、その先まで目配りして、相手のことを考えて素早く行動に移せるか。そういう所を、シェフも周りも、ちゃんと見ているものです。動きを見れば、その人がどんな考えを持ち、習慣を積み重ねてきたのか、わかるものです。付け焼き刃は簡単に見破られます。

もう一つは、自分のアイデンティティを知ることです。フランスでは徹底的にフランス人の味覚や考え方を吸収しようと、フランス食材を徹底的に食べこみましたし、フランス人の友人とお互いの家を行き来するなど、生活レベルから理解する機会を作りました。でも、自分が日本人として生まれ日本料理を食べて育った、ということは変えられません。早い時期に、自分はフランス人にはなれない、ということを思い知りました。

逆に、フランスの味覚と日本の味覚、両方を知っていることを強みにしようと考えました。夏のシグネチャー、大葉と紫蘇、梅干しの冷製スープはその一例です。料理は文化の一部であり、歴史とともに進化してきたわけですから、日本人である以上、日本の文化と歴史を学ぶことが必要だと思いますし、それがアイデンティティにもつながります。海外では自国の歴史や文化、政治体制について聞かれることも多い。僕も、事前に勉強しておけば良かったと思いました。

それに、厨房の中だけでなく、ちゃんと世界を見ることは料理人としてだけでなく、一人の人間としても大切です。今の体制に疑問を持たないで、何も考えず意見もしないで流されて生きるのではなくて、ちゃんと考えること。そもそも、日本がこのままであり続けられるなどという保証はありません。もっと危機感を持つべきです。人に言われたことをやるのではなく、自分で考え、理解することが、アイデンティティにつながります。

【条件その3】料理は生き物であると知る

僕の料理の作り方は、何度で何分、というようなマニュアルや数値ではないので、今の若い人は理解するのが難しいかもしれません。人生が静止画像でないのと同じように、瞬間瞬間で正解は変わっていくからです。食材は一つ一つ状態が違います。お客様も、毎日少しずつ変わっていっている。それは、皆、生き物だからです。これまでの経験と照らし合わせながら、生き物である食材の「この瞬間だ」という尻尾のようなものを捕まえようとして毎日やっています。

だから、僕が考える正解と、若い人が考える正解の意味は違うのかもしれません。スマホで調べて、そこにある正解を見て「分かる」のと、習慣になるまで繰り返し、本当に腑に落ちて「分かる」のとは本質的に違いますし、スマホにのっているのは、それが書かれた時点での正解でしかない。僕らが相手にしているのは、食材もお客様も、生き物なのです。

お客様に「変わらないね」と言われますが、食べる本人は気づいていなくても、人は毎日時間の流れの中で変わっているわけです。その人たちに変わらないと思ってもらうためには、実は料理も、時代に合わせて少しずつ変わり続けることが必要なんです。

頭でわかった気になるのではなく、続けて習慣にすること。そこまで身にしみないと、わかったとは言えないと思いますし、僕なんて今だって分からないことだらけです。

だから、若い人からもたくさんアイデアをもらいます。彼らの方が、今の時代をリアルに感じていますから。僕の店は、変な上意下達の息苦しい組織ではなく、皆がフラットに意見を言い合える場でありたい。シェフの仕事は、そのための環境整備をすることだと思っています。

分からない、と思って「生き物」と向き合い続けること。それが料理の面白さではないでしょうか。

編集後記

開店から35年経つというのに、くすみ一つない。淡いサーモンピンクの壁も、かけられた絵も、前衛芸術のように、強い印象を与えるのではなく、禅寺や茶室のように、しずかに整っている。

レセプションやダイニングルームに置かれた、大振りの花瓶にたっぷりと生けられた季節の花も、空間に自然に溶け込んでいる。サービスも、押し付けがましくなく、必要な時にスッとそこにいる。そこにいる人たち一人一人の、心がけに根差した日常が生み出した、居心地の良い空間を当たり前に作るという、もはや「習慣となった意志」。それが束ねられ、上質な心地よさにつながっている。それは、結局は店を率いる斉須政雄という人物の人となりなのだろうと思う。

掃除をし、整えるのはどこのレストランもやっていること。でも、それを究極までに突き詰め、続けることで、どこにもないものを生み出している。

店内にはなんの勲章もトロフィーも飾られていない。ご本人も、街のカフェで働いているように、ポロシャツにエプロンという自然体。

不幸にして私は35年前、開店したばかりのコート・ドールを知らない。その時には、今は見えない気負いや自意識があったのだろうか。

「続ける」というのは、何よりも難しい。当たり前の日常をきちんと積み重ねることが、今の円熟という輝きにつながっている。そこには、強い意志が必要だ。

新しい、とはなんだろう。

もちろん、個性的なプレゼンテーションや、モダンアートのような料理も、食の未来を作っていく料理だと思う。表現として勉強になるし、違った視点からの食を考えさせられるので好きだ。

だけれども、その内側の新しさ、毎日自分の細胞が入れ替わるような、自然の摂理としての「新しさ」、きょう来る食材が昨日と違う、ということに、今回も「その尻尾をつかめるのか」と、ドキドキしながら向き合っている、斉須さんが作る料理は、生き物のあり方がそうであるのと同じように、毎日「新しい」と思う。

ひとりひとり違う、生きている人間に対して、一つ一つ違う食材を調理する「生き物としての料理」に、今この瞬間に出会う愉しみがある。

提供される時の温度感や皿がやってきた時の香り。そこに「この食材のここがおいしいから、その瞬間を食べてほしい」という、斉須さんの声が聞こえてくるように思う。だからこそ、また食べたくなるし、飽きない。

今日、斉須さんは食材のどんな部分を捕まえて、今この瞬間を生きる私に、どんな風に提供してくれるのだろう。

Masao Saisu

1950年生まれ。1973年よりフランスに渡り、多くの三つ星レストランで働き、1981年ベルナール ・パコー氏と共に「ランブロワジー」を開店、後に三つ星となる礎を作る。1986年にオープンした東京「コート・ドール」で、オーナーシェフとして今も毎日厨房を率いる。著書に「調理場という戦場」(幻冬社)「十皿の料理」(朝日出版社)「メニューは僕の誇りです」(新潮社)など。

仲山今日子=取材、文 小沼祐介=写真

仲山今日子

ワールド・レストラン・アワーズ審査員。元テレビ山梨、テレビ神奈川ニュースキャスター。シンガポール在住時、国営ラジオ局でDJとして勤務。世界約50ヶ国を訪ね、取材した飲食店や食文化について日本・シンガポール・イタリアなどの新聞・雑誌に執筆中。