元日の地震で被災した、輪島のフランス料理店「ラトリエ・ドゥ・ノト」のシェフ、池端隼也さんは、震災直後から今も炊き出しを続けている。

断水が続く現地で、地元の料理人たち15名のメンバーと一緒に1日1500食を作りながら、料理や料理の持つパワーを改めて実感しているそうだ。

震災から2ヶ半経った今、料理人として考えていること、これからのことなど、生の声を聞きたくて、池端さんたちが炊き出しをしている輪島の「工房長屋」に向かった。

text:つぐまたかこ

「美味しい」で人と企業と地域を元気にする食プランナー・フードライター。石川県金沢市を拠点に執筆、地域食材や生産者のブランディング、商品開発、イベント企画などに携わる。

「工房長屋」は、輪島塗の作業が間近に見られる輪島市の施設だった。そこに大きな鍋やプロパンガスのコンロがいくつも並ぶ即席の厨房ができ、料理人達がテキパキと調理をしている。水は出ない。厨房の裏には、毎日汲んでくる山水や給水車から手に入れる何十個ものタンクが並んでいて、その横で野菜を洗うメンバーがいた。

池端さんの故郷であり、「ラトリエ・ドゥ・ノト」を営んでいる輪島市は、現在も断水が続き、1000人以上の避難者がいる。震災直後から続けている炊き出しは、今も1日1500食を作り、工房長屋での配布のほか、14箇所の避難所と、消防署や市役所などに届けている。「ボランティアが入らずに1500食を提供できるのは、珍しいことだそうです。日本は震災が多い国なので、レシピやオペレーションなど、この経験を残しておく必要があるのではないかと考えています」

2月1日からは断水が続く輪島市から正式に依頼を受け、被災者への炊き出しは1食あたり400円の金額を受け取っている。ボランティアではなく、人件費を支払い、地元の生産者や鮮魚店、スーパーなどから食材を仕入れる、地域ぐるみの「なりわい」としての炊き出しだ。

炊き出しのメンバーは、様々なジャンルの地元の料理人8人のほか、漁師や鮮魚店主など全部で15名。配送も軽トラック2台を使ってメンバーでまかなっている。シフトを組み、月に2回ぐらいは休みを取れるようになった。

朝8時ごろから仕込みを始め、12時に炊き出しを配布。その後、各避難所に向けての炊き出しを準備して配達する。終了するのは夕方、16時か17時頃だ。

現在は、被災者への炊き出しに加え、震災復興などで現地に入る行政担当者や工事関係者に向けて「復興ごはん」を1食500円で提供している。一緒に炊き出しをしている漁師仲間が獲った新鮮な魚を使ったサイドメニューもあり、好評だ。関西から来ている復興支援者が、できたての復興ごはんを食べながら話してくれた。「私たちは交代で派遣されるのですが、前任者からここのことを『おいしい』『温かくてほっとする』と引き継ぎを受けました」。応援するというだけではなく、ちゃんとお金を出す価値があるものとして、認知されている。ここでは、なりわいの基本が成立しているのだ。

能登半島が最大震度7の強い揺れにみまわれた元日、池端さんは、休業日だった「ラトリエ・ドゥ・ノト」に向かった。窓が割れ、テーブルや椅子が散乱している店を目の前にして、自然に涙が出たそうだ。しかし、5分後には頭の中を切替えていた。厨房には、正月明けの営業用に準備した食材があった。「水も出ない、電気もない、寒い。でも目の前に食べ物がある。ガス器具もある。潰れた厨房から寸胴鍋を引っ張り出して、すぐに炊き出しを始めたんです」。それが始まりだった。

炊き出しをしていると知って、ラーメン屋の主人が「豚バラあるよ」と持ってきてくれた。「持ってくるなら手伝って」と仲間になり、居酒屋、割烹、スペインバルなど地元の料理人が次々とメンバーに加わった。

「みんな何かやりたかったんだと思います。1500人分ですから、ここでの仕事のほとんどは切り物。単調といえば単調なんですが、仕事をしていると落ち着く。料理人の本質だと思います」と池端さん。

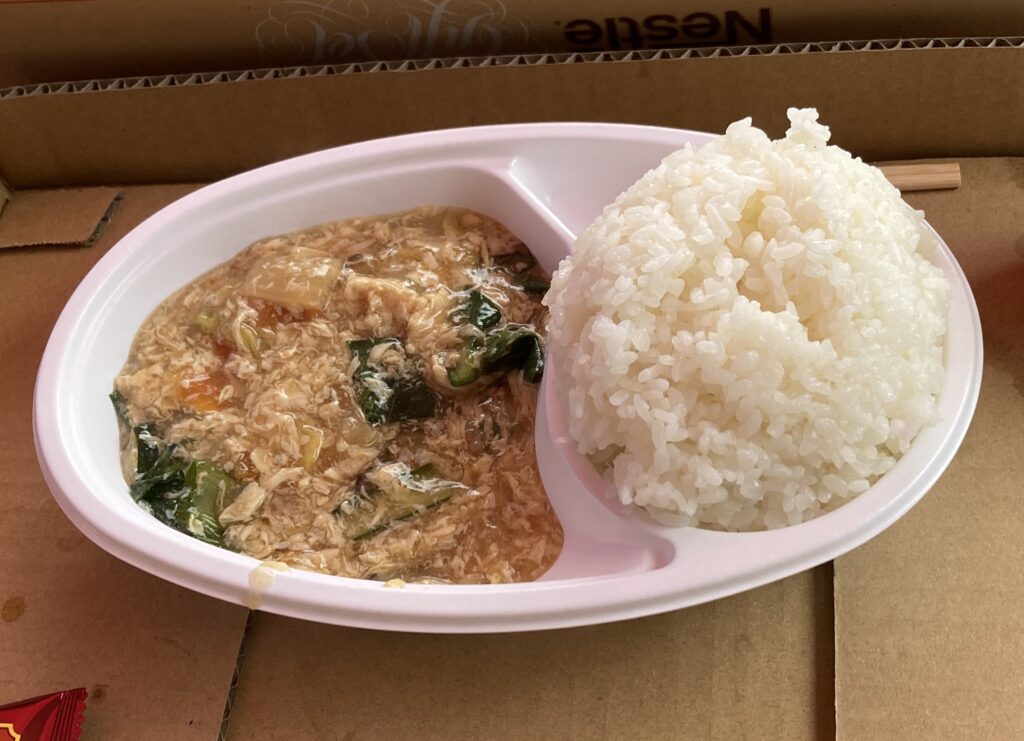

メニューは日替わりで、ぶりのかす汁、いわしのつみれ汁、サバカレー…。どれも野菜たっぷりだ。「発災直後、避難所の食事を見て、同級生のドクターが言ったんです『このままだと、高齢者の体調が悪くなる』と。輪島は、高齢者の割合が多い地域です。若い人よりも、高血圧や糖尿病の基礎疾患を抱えている人が多い。レトルトやカップラーメンはたまに食べるからおいしいのであって、毎日毎食だと健康な人でもつらいですよね。だから、被災者の健康面も考えた食事を作ることも僕たちの役割だと思っています」

命を繋ぐものからおいしいもの、そして体にいいものへ。

「料理人には、災害時に地域の命を守る使命があります。料理のパワーってすごい。料理人ってすごい。料理は命の源で、希望になる、復興の根源になるんだと、改めて自分の仕事に誇りを持ちました」池端さんは、厨房で手を動かし続けるメンバーを見ながら「みんな被災者なんですけどね」と言葉を繋いだ。

「能登を世界一の食のまちにしたい」と常々話してくれていた池端シェフ。今年、「ラトリエ・ドゥ・ノト」は10年目を迎えようとしていた。「10年目で次のステージに進もうと思っていたときに、震災が起こりました。復活には5年はかかると思う。だから、スタッフは解散しました。みんな料理が好きで、ラトリエ・ドゥ・ノトが好きで働いてくれていましたが、若いときの5年は貴重です。ここに縛り付けておくわけにはいかないから。でも、今こうなってしまったからもっとよくなったという復活をしたい」

池端さんは、店の復活だけではなく、これからの能登についても考え始めている。

「まずは一次産業の復興が重要です。飲食店を支えているのは、能登の豊かな食材だから。ただ、能登の生産者には、高齢の方も多くて、もう一度立ち上がってもらうためには、金銭的なバックアップだけではなく、マンパワーや仕組み作りも必要だと思っています。そして、まち全体が賑わっていること。朝市も、漁港も、飲食店も、たくさんのスポットが互いに影響しあえるような…震災でなくなってしまったものは多いけれど、これを機に、食のまちにするためのアップデートができれば、と。復興は住んでいる人たちみんなで考えて実行すること。だから、今までは役所の人としゃべったこともなかったけど、一回信頼してみようと、一緒にまちづくりを考えています。もちろん『能登をバスクにする』ことも。“なーんもこわいもんないぐらい失った”ので、一から考えよう、と」

「今は無職だから時間がある」と、冗談交じりに言う池端さん。震災から2ヶ月が過ぎたころから、旧知の料理人仲間たちから、復興支援のイベントに呼ばれることが多くなった。4月以降は毎月、首都圏のガストロノミーイベントで腕をふるう機会があるそうだ。

「以前のような料理が作れるのかな?と少し不安になることもあります。モチベーションが上がるかな?と。今は温かいもの、おいしいもの、というだけで喜んでもらえるから」。一時期は、被災者として見られるのが辛くて、金沢の飲食店に行くのもしんどかったという。しかし、今はこれからのイベントを、久しぶりにガストロノミーに向き合えるいい機会だと、前向きにメニュー構成に考えを巡らせているそうだ。

「僕らの作っているガストロノミーって、幸せの上に成り立っているんだな、と実感しました。だからこそ、まちの復興、住んでいる人たちの幸福な暮らしが必要なんです」

取材・文・写真:つぐまたかこ