“あなたにとって食べることってなんですか?”

“生きることです。当たり前すぎていた震災前の食生活だった。”

高校生へのアンケートを読みながら、春の光の下、抜け殻になっていた。珠洲の飯田高校の昼食を、毎食180食担当していた。断水が続き、家が壊れてしまったり、避難所から通っていたり、全員が満足にお弁当を持って来れる環境ではないことから、ひょんなご縁から声がかかった。先日は、終業式。1月から能登に入り始め、気づいたら季節は変わっていた。

発災当初、私は長野にいた。4tトラックに積み込む支援物資の仕分けを手伝い、大量に集まったレトルト食品や缶詰、スナックを荷分けしながら、圧倒された。防災食として普段から家にある、大量のそれ。1日2日ならいいけれど、これを、一体何日間食べなければいけないのだろう。自宅に帰り、試しに食べてみて、私の心は焦った。心身ともに弱っている時ならなおさら、これが続いたら、大変だ。

門前町の剱地(つるぎじ)公民館から始まり、室内から屋外まで、振り返るとたくさんの場所で炊き出しをした。ガスもなければ水は断水。全て持ち込み、毎日イベント出店しているようだった。こんなにもポリタンクに水を汲んだのは人生初めて。日々どれだけ水を使っているかを実感した。お野菜、調理器具洗うの一つとっても、使う使う、水を使う。汁用寸胴にあけたら20Lなんてすぐ空っぽだ。

洗い物もひと工夫。スケッパーでこそぎ落とし、それから洗う。汚れがついたままじゃぶじゃぶ洗うなんてもってのほか。下水が壊れているから排水は垂れ流し。洗剤はなるべく使わず、海を汚さないものを選んだ。

ある日、炊き出しを終えて外に出ると、支援団体が洗濯機を設置していた。これで洗い物ができますね、と避難所のみんなも嬉しそう。そんな帰り道、程よい疲れと共に夕陽のなか、車を走らせる。橋を渡り左手、川に茜色が反射する。と、そこに逆光で黒い影がぽつり。よく見ると、おばあさんが川で洗濯をしていたのだ。布をすすぎ、持ち上げた瞬間の、ぱしゃりとはじける水飛沫。その景色があまりにも美しくて、私たちは言葉を失った。

そうか、洗濯機がなくても、川で洗えるのか。昔話のような光景に、生きるしなやかさを垣間見た気がした。これがなくてもあれがある。そのことを知ると知らないでは、生きやすさが、だいぶ違うだろう。

「水が出ないの昔は当たり前だったからねぇ。井戸から汲んでた。だから最初の3日間は懐かしくて楽しかった。でも、便利に慣れちゃってるから、やっぱり早く水出て欲しいねぇ。」そんなおばあちゃんの話を門前で聞いたのは、2月だったか。

能登に通いながら、亀裂の入った道路を走りながら、私は畑を探していた。どんなに地面が割れていようと、途中途中に畑があり、そこにはしっかりと、ダイコンやネギが生えていた。畑は素晴らしいライフラインだ。その証拠に、避難所に物資として野菜を持っていくと、畑にあるから足りてるよ、と言われたこともある。

小さな避難所では、お漬物、梅干し、お味噌、お米といった、手仕事の保存食たちを目にした。自分家の米があるのに支援物資のお米を食べていたから、今年は田植えしなくてもいいか、なんて区長さんは笑った。門前西小では、炊き出しのお礼にと、ギョウジャニンニクの醤油漬け、キュウリの粕漬けに、干しシイタケもいただいた。採ってきたものと育てたもの。素晴らしい保存食たち。

珠洲の高屋集落では、手作りのしおっからい梅干しを使わせてもらい、おにぎりを握った。高屋地区は

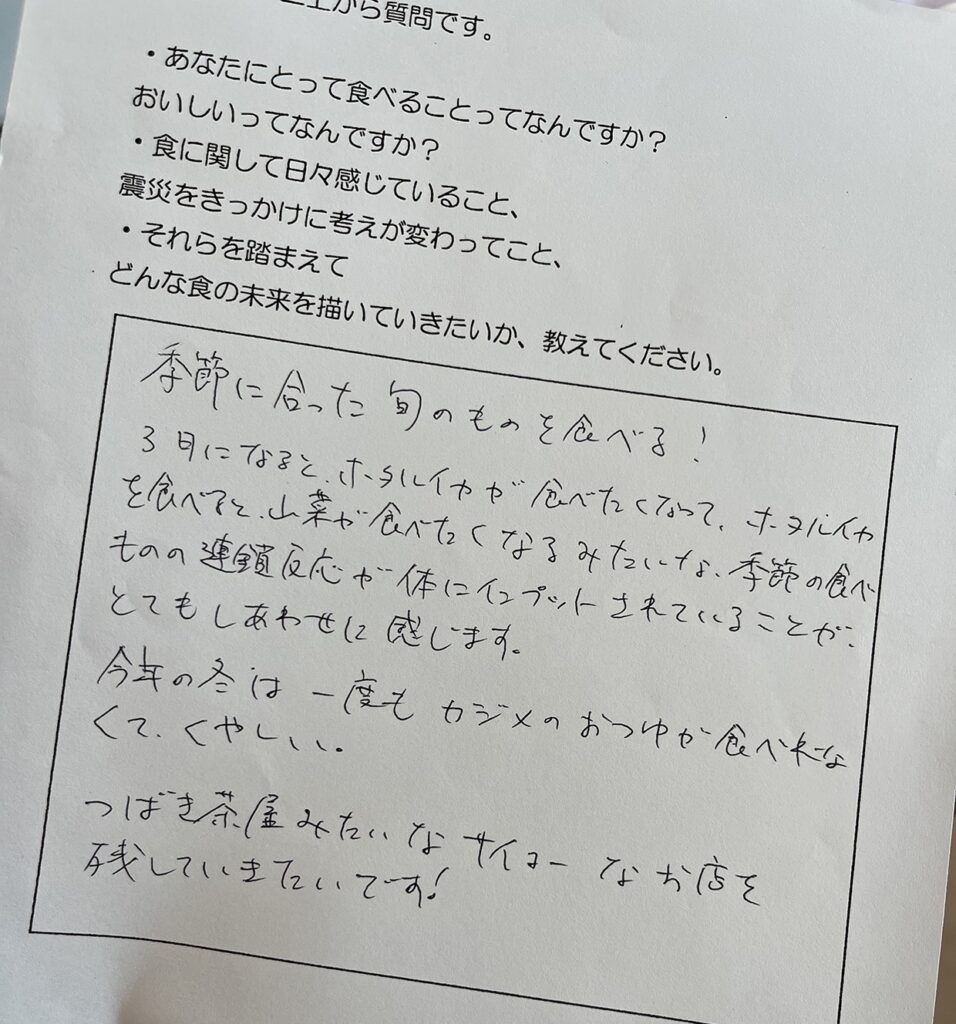

珠洲の外浦、一時は孤立集落になり、被害がとても大きかった場所にある。私は、海女のはなちゃんと出会い、この地区を知ることになった。そして、「つばき茶屋」の存在を知る。店主は海女の番匠さつきさん、旦那さんは漁師。そして、店長は娘のさとみさん。彼女もまた、海女である。自分たちで獲ったものを料理して出すお店だ。一緒に働く仲間たちも、畑をしたり、野草を採取したり。それが日常に溶け込んでいる。

中でもまりちゃんはすごい。高屋で炊き出しの日、一緒に親子丼を作っていると、突如彼女はむずむず

しはじめた。そして、「ちょっと菜の花採ってくる!」と料理の仕上がる直前に、畑に飛んでいってしまった。私もわくわくして、鍋の番をはなちゃんにまかせて、急いで合流した。

まだ寒さの残る時期、いつも採れるという崖には菜の花は少なく、それでも海の見える畑で、さつきさん、まりちゃん、二人で出始めの菜の花を探しながら摘みながら、少女のようになんと楽しそう。調理室に戻ってくると、お味噌汁の汁をちょうだい、それがちょうどいいのよ、と、味噌汁で菜の花を湯がいた。これを、味噌汁菜というらしい。こうして、炊き出しの親子丼には、とれたての美しい緑の菜の花が添えられた。

高屋も地震の爪痕は大きい。海底は隆起しサザエやアワビは打ち上げられ、モズクのポイントも陸になり、海は遠くなった。小さな石に根を張るアカモクは津波で沖に流され、漁港も壊れてしまった。しかし、だ。あるものを採集して食べる人たち。私は彼女らの中に、なにかどっしりとしたものを感じていた。土地と繋がっている強さのような、彼女たちなら大丈夫、という何かを。

珪藻の溜まる海底を歩きながら、振り返れば珪藻土混じる山の落石。はるか昔より、海底が隆起しこの島はできたのか、と想いを巡らせる。

能登町に、真脇遺跡という縄文遺跡がある。縄文時代初期から、この土地には人が住んでいて、約4000年もの間定住していたという。それは何を意味しているだろうか。ガス電気水道も、スーパーもないその時代にだって、人々はちゃんと生き続けていた。

私たちの当たり前なんて、あっという間に崩れ去る。水道より山水や井戸、水洗トイレより汲み取り式、都市ガスよりプロパン、スーパーより畑。便利を手に入れたと思ってきたものが、被災地では逆転した。

震災後、久しぶりに都心に降り立ち、不安な気持ちが私を襲った。もしここで地震が起こったら、どうなってしまうだろうか。何でもあるようで、何にもない、自然から切り離された都市。

夜中11時すぎ、「ホタルイカ、湧いてるよ!」との連絡に、むずむず富山へ飛び出したのは先週の石川でのこと。生きるために本当に必要なものは、何であろうか。私は問い続けたいし、こんな距離感で、生きていきたい。

文/写真・三上 奈緒 みかみ なお

東京農大卒。学校栄養士、レストランを経て、旅する料理人として活動。「顔の見える食卓作り」をテーマに、食を通じて全国各地の風土や生産者の魅力を繋ぐ。「おいしいってなんだ?」を軸に書店や学校と授業を組み、エディブル・スクールヤードなど食教育にも力を入れる。 食の根源を追い求め、縄文倶楽部や、火を囲む野外キッチンを作り上げる。