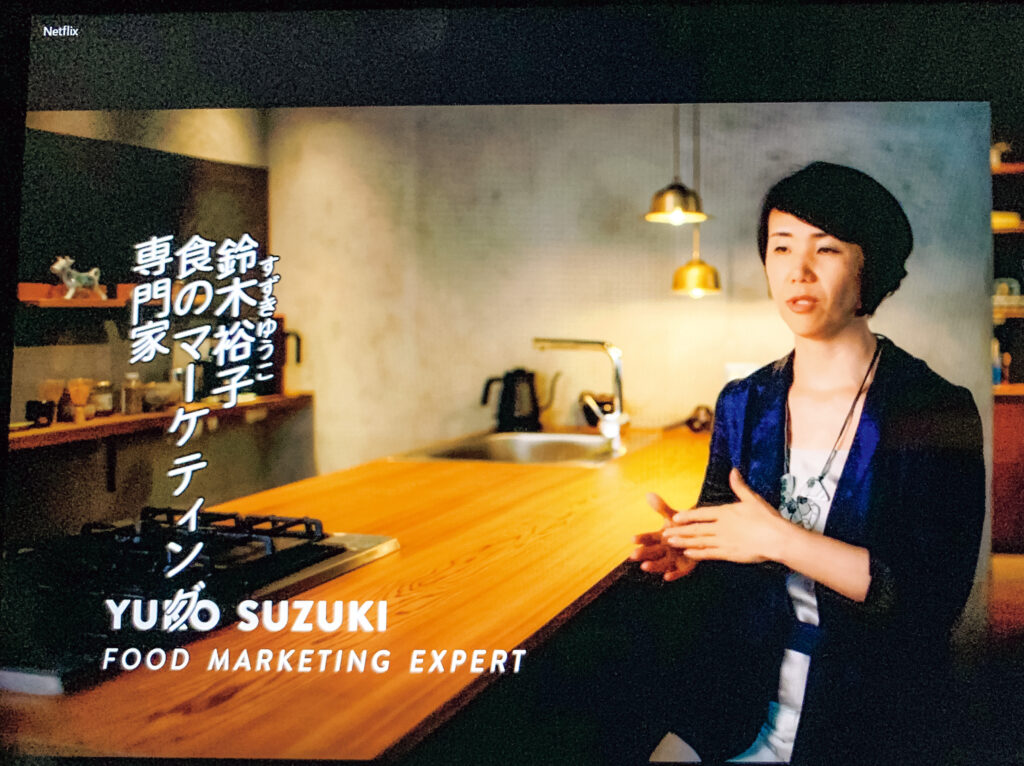

日本の「食」や「食文化」の素晴らしさを世界へ正しく伝えたい─そんな思いで起業した鈴木裕子さん。持ち前の行動力と語学力を生かし、日本と海外を行き来しながら、世界トップレベルのシェフ達とも交流。2027年開催予定の「ボキューズ・ドール国際料理コンクール」ではチーム・ジャパンのプロデューサーを務めるなど活動の幅は広い。2025年大会視察のためリヨンに向け渡仏直前の鈴木さんに、茶室のある大阪のオフィスでお話を伺った。

続きをご覧になるには、有料会員登録が必要です。

会員登録がお済みの方は、こちらよりログインしてください。

── おしゃれなキッチンにお茶室、とても素敵な空間ですね。

販促や商品企画のために試食をする機会も多いので、以前の事務所にもキッチンはありましたが、お茶室は8年前ここに移転した際に作りました。海外からのゲストも多いので、日本らしさを感じていただける空間にしたかったんです。本格的な造りですが、正座ではなく腰掛けてもらえるようベンチ式にして、長くいても疲れない仕様にしました。畳も本物に見えて実は特殊な紙製なので、水拭きができるんですよ。

── 日本の食や食文化に関わる仕事に携わるようになったきっかけは?

シンプルに、何より「食」が好きだったからなんです。うちは祖母も母も料理が上手で、特に母は作ったものを人にふるまって喜んでもらうことが大好き。お正月には黒豆を山ほど炊いて、瓶に小分けしてあちこちへ配ったりしています。そんな環境で育ったお蔭で、私も幼い頃から食べることにとても興味がありました。それともう一つは人が好きで、世界中の人とコミュニケーションしたい! と思っていたこと。そのためには英語が必要だと考え、地元の大学を卒業した後、親の反対を押し切りアメリカに留学しました。

帰国後、外資系をはじめいくつかの会社で仕事をするなかで「企業名」でなく「個人名」で仕事をしている人がいることを知りました。どこにいようと「あなたにお願いしたい」といわれるようになれたら最強だな、と。

そうなるために、自分が何をやりたいのか? と考えた時、これまでの経験と好きなことを生かすなら食の分野で役に立ちたいと、方向性を決めました。

「食が好き」「人が好き」という純粋な想いを原動力に“ものを結び、人を結び、ことを結ぶ”会社「Office musubi」を設立。民間アドバイザーとして「JETRO(ジェトロ)」のプロジェクトに携わった経験を生かし、味噌や昆布など老舗食品会社の海外進出をサポートする事業からスタート。“食×マーケティング”をテーマに日本と海外を行き来しながら、日本の「食」の可能性を広げるため、アメリカを中心とする海外市場への輸出、販路開拓をはじめ、商品企画・開発、展示会出展サポートなど幅広いサービスを行っていた。これまで手掛けた商品は、香川県のブランド牛「オリーブ牛」や老舗昆布会社の「昆布の水塩」など。

── それが「Office musubi」の設立に繋がるのですね。

日本と海外の市場を結ぶ仕事からスタートしました。その事業を立ち上げると、今度は長野県の南信州から農産物のプロモーションをやってほしいという依頼が来て、海外進出も視野に店舗の企画・運営などのお手伝いをしていました。それをきっかけに信州の有機農家さん達と繋がり、販促を手伝うことに。

私の人生は、いつも人との出会いでどんどん広がり、展開していくんです(笑)。2010年前頃ですが、ちょうど契約農家の野菜を使う店が増え始めていたので、人気レストランのシェフ達と農家さんを繋いで、農産物を扱う仕事もするようになりました。

それと並行して、年に4、5回は海外へ飛び、食品メーカーさんの販路開拓のために動いていました。訪問先は、主にアメリカ・ニューヨーク。日本にとっての情報発信基地はニューヨークだったので、最新の情報を得ることもできるし、商品を持っていけばそこからフランスなどヨーロッパ全体にも広がる。さらに、アジアはニューヨークの動きに敏感なので、アジア圏にも広がるんです。

事務所を設立してから10年ぐらいは、とにかく「いいものを応援したい」という思いで、商品の輸出や企業の海外進出をサポートしていました。海外に販路を開くことの大変さも面白さも知り、そろそろ次のステージへ進みたいと思った時、次は「食の分野で挑戦したい人を応援したい」、そのための「場」を作りたいと思ったんです。

── それを実現したのが「OSAKA FOOD LAB(大阪フードラボ)」ですね。

欧米、特にニューヨークなどでは随分前から「フードインキュベーター(食のスタートアップを支援する仕組みを持った場所)」が普通に存在していました。日本はこれだけ食文化が発展しているのに、新しく事業を起こしたいとかお店を開きたいと思った時、そのアイデアを試せる場がない。それでは人も事業も育たないなとずっと思っていたんです。それなら自分でやってみよう、と。思い立ったら突き進む性格なので(笑)、あれこれ策を練ったり、情報収集をしていました。

そんな時、たまたま別の仕事でご一緒した阪急電鉄さんに「次は何をしようと思ってるの?」と聞かれたので、フードインキュベーターのアイデアを話してみたんです。最初は意義を理解いただけなかったのですが、“街づくり×食”を真剣に考えていた阪急電鉄さんと協議を重ね、3年ほどかけて共同で、阪急電車の高架下に、日本で初めて「食」でチャレンジする人を応援するための施設を開設することができたのです。

2018年、日本初のフードインキュベーター施設として誕生した「OSAKA FOOD LAB」を阪急電鉄と共同で運営。飲食店を開業したい人、新しいビジネスやアイデアを試したい人を応援するためのキッチン設備付き空間からは、これまで17組が卒業。起業・開業などその後の展開に繋がっている。最近では、海外で活躍するシェフやナチュラルワイン界の雄をスペイン・バルセロナから招聘するなど、世界各地の食と文化を紹介するイベント「WORLD FOOD MARKET」を企画・開催。昨年秋、インドをテーマに開催された第3弾では、日式vsオーセンティックの食べ比べも展開した。

── その後、コロナ禍などもありましたが、今の時代の「食」をどう見ておられますか。

コロナはもちろんですが、温暖化を含めた環境の変化やさまざまな災害、昨今の円安も含め、ここ数年は“まさかの連打”ですよね。業界全体としても何が正解か、答えがわからなくなっているような気がします。かつての常識が常識ではなくなり、ある意味「なんでもあり」になったとも言えるのではないかと思います。

だからこそ、堂々と実験していい時代に入ったとも思うんです。先が見えないからこそ、チャレンジしても昔みたいに止められることも、とがめられることもない。予測できないからこそ「自分がやりたいことをやってみよう」という気運も生まれたような気がします。

ここ数年、起業支援などと併せてOSAKA FOOD LABで新たに始めたのは、ワイン業界や若手シェフの集まりなど、個ではなく団体でアクションを起こしたい、変化を起こしたいと思っている人達をサポートする「チャレンジ支援」というプログラムです。ロゴにも入れている“Stop thinking, start doing!”という、失敗を恐れずチャレンジを続ける精神が日本にもっと広がり、食業界がもっと元気になって欲しいと思っています。

── これからの食業界は、どんな方向に進むと思われますか?

飲食業界に関していえば、環境の変化が進み、食材の調達はどんどん難しくなるはずです。3年後には影響が出始めてしまうのではと危惧しています。でもそれ以上に深刻なのが人材不足です。もはや何か、相当大胆な手を打たなければならない時期に来ていると私は思っています。

改めて考えてみると、日本の食はこれまで個人の力に依存しすぎていたと思うんです。例えば、京都でポップアップレストランが開かれた時にお手伝いさせていただいた「ノーマ」などは、国レベルでの食への投資を導き、戦略的に成功させています。「ボキューズ・ドール」もそう。上位国では食に関して圧倒的な国費が投入され、企業や投資家なども動いているんです。

日本の食は大切な文化であり、世界から人を呼べる魅力があるにも関わらず、国や行政レベルでのケアやその魅力を発信する仕組みがない。海外から見ればそれが「謙虚さ」や「美しさ」と映るところでもありますが、これだけ人材が不足し、厳しい状況の中では、新たな一歩を踏み出し、変わっていかなければならないと私は思っています。素晴らしい食・食文化を持っている日本が、世界の食をリードしていくルールメイカーとなり、牽引していくことが、今こそ必要なのです。

── それだけ日本には世界を主導する力があるとお考えなのですね。

もちろんです。日本の食や食文化は、魅力あるものとして、世界のトップレベルのシェフや食に関心の高い人達から注目されています。そして、海外のパワーがある人達からも、熱烈なラブコールが寄せられている。にもかかわらず、その可能性に気づいていないことも多い。日本は、良くも悪くも謙虚すぎるんです。だから海外の人から見ると、扉を閉ざしているようにも感じてしまう。それは、とても残念なことですよね。でもこれからはこうした状況を追い風に、日本がリードしていくべき時代だと思っています。

そのためには日本も戦略的に仕掛けていくことが必要なのです。私自身も具体的なアクションを起こすべく色々動いてきましたが、間もなく開催される「EXPO2025 大阪・関西万博」の大阪ヘルスケアパビリオンでも、「THE DREAM TABLE(夢の食卓)」というプロジェクトを発表予定です。

── 今後、食に関わる我々にできることには、どんなことがあると思われますか?

世界に向けて発信するためには、自分達のやっていることや持っているものの価値や魅力を、正しく伝えることが大切です。例えば海外でも人気の高い和牛。しかし「WAGYU」と聞いて漢字を想像できるのは日本人だけです。海外ではそれがブランド名か地名か? という定義が明確でないまま広まり、おまけに「American Wagyu」といった海外産の和牛も流通しているのです。

こうした食材にしてもレストランのスタイルにしても、俯瞰して見て、世界視点で分析し、魅力や価値をアウトプットしていく。そうすれば、もっともっと可能性を広げることができるのではないでしょうか。フードインキュベーター施設の運営や食品プロモーションなど、やっていることはさまざまですが、私が発信したいことは「日本の食は素晴らしい」ということ。ただそれだけなのです。

これからも、ものを結び、人を結び、ことを結ぶ、という想いを日本の食の価値や可能性を世界に発信することで、食業界を元気にしたいと思っています。

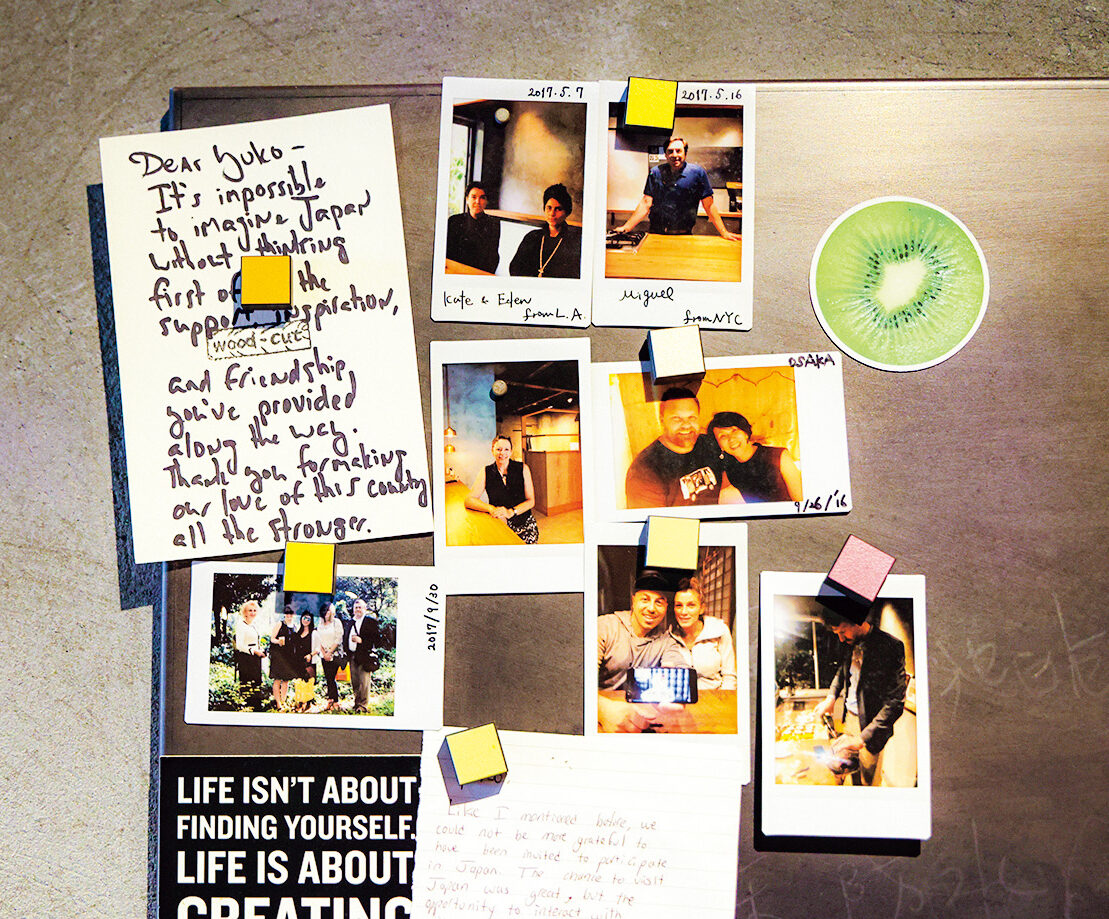

食関係の事業者やトップシェフ、フードジャーナリストやプロデューサーなど、世界に幅広い人脈を持つ鈴木さん。彼らの来日時に日本の食や食文化の本質を伝えるべく、独自のプログラムを展開。海外向けのプロモーションビデオ制作なども手掛けている。「ノーマ」が京都でポップアップ・レストランをオープンするにあたってのサポートも。また、海外のジャーナリスト・プロデューサーから、日本の食や食材、食文化を題材にした出版物や映像制作サポートのオファーも寄せられている。

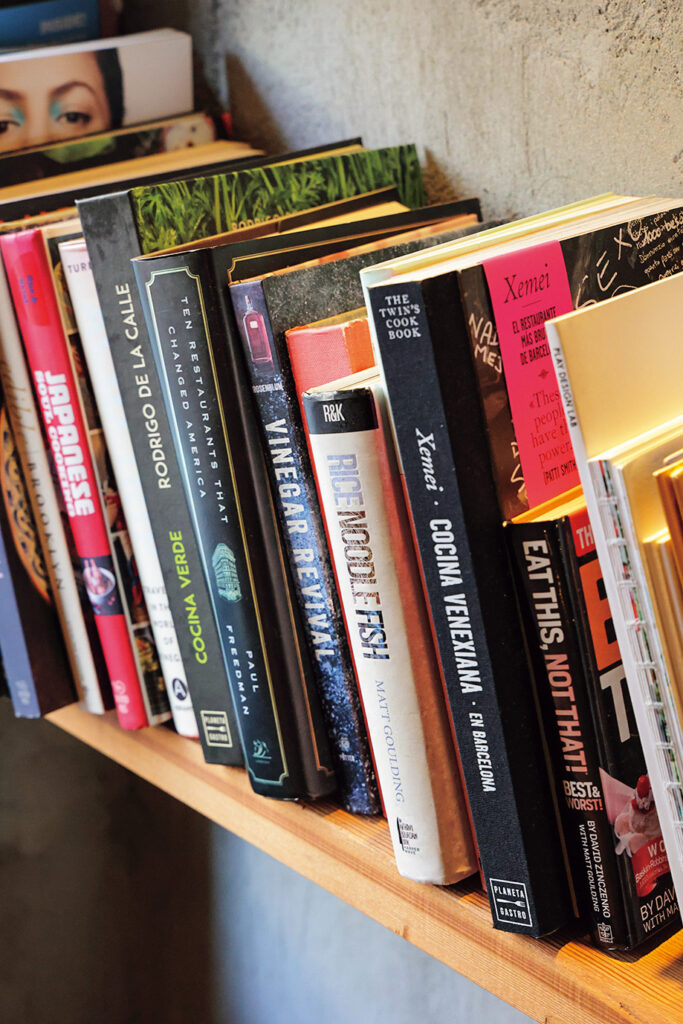

◉ 普段から情報源としているサイトや本は?

新聞ですね。もちろんスマホやPCでもニュースを見たりはしますが、自分から取りに行く情報は興味のあることだけに偏りがちのため、紙の新聞(5紙)に目を通すことで、視野を広げるよう心がけています。

◉ 料理業界、食の業界で気になる人は?

デンマーク・コペンハーゲンのレストラン「アルケミスト」のシェフ、ラスムス・ムンク氏です。空間にもド肝を抜かれましたが、こんなに面白い取り組みをしている人がいるんだ!と刺激をもらっています。来日したら一緒に旅をするぐらい、仲良くさせてもらっています。

◉ 最近食べたおいしいものは?

お正月に食べた、母親の炊いた黒豆です。今年は大阪で年越しをしたので、実家から小瓶に入れて持ってきてくれたのですが、シワもなく柔らかさも味付けも最高。これが、自分の原点と再確認しました。

鈴木裕子(すずき ゆうこ)

日米の大学で学んだ後、外資系IT企業やコンセプトメイキングの会社等を経て2007年、地元・愛知県で創業。“食×マーケティング”を軸に、食品会社の海外販路開拓や農産物の販促活動をサポート。11年、株式会社Office musubi設立。13年、拠点を大阪へ移し、18年「OSAKA FOOD LAB」を立ち上げる。 大阪・関西万博 有識者懇話会委員等、公職多数。

Office musubi

大阪府大阪市西区京町堀1-8-27 高坂ビル2F

TEL 06-6536-8370

http://o-musubi.net

text: Kumiko Shibata photo: Shohee Murakawa