2025年9月、帝国ホテル第3代総料理長を務める杉本雄さんが石川県を訪れました。今回の旅の目的は、食材の背景にある物語や生産者の想いに触れ、「おいしく社会を変える」という理念をさらに追求すること。小松市、能美市、加賀市の産地訪問に加え、橋立の漁業関係者との座談会も実現。伝統を守りながら持続可能な未来のために取り組む石川県の生産者と杉本さんの交流をレポートします。

最初の訪問先は、能美市でお米と加賀丸いもの生産・販売をしている「岡元農場」です。加賀丸いもは、大正時代に伊勢から持ち込まれた種芋が起源で、そこから約110年かけて丸い形のものだけを選抜・育成することで、現在は安定して丸い形の芋を生産できるようになったそうです。

その最大の特徴は、強力な粘り気です。とろろを入れた器を逆さまにしても落ちてこないほど!

2016年には農林水産省のGI登録を石川県で最初に取得。これにより、石川県能美市・小松市の一部という特定の地域で、伝統的な栽培方法を用いて作られたものだけが「加賀丸いも」を名乗ることができ、地域ブランドとしての価値が保証されるようになりました。

代表取締役の岡元豊さんに、実際の畑の様子を案内していただきました。白山を源流とする手取川が育んだ水はけの良い土壌こそが、加賀丸いもを丸く育てるのに欠かせない要素なのだとか。さらに、もともとは山で作っていた農作物を海の側(平地)で育てているため、土を盛って高さを出したり、ツルが絡むための木を立てるなど、山の中に近い環境を作っているそうです。

「丸いもの栽培は『家族に美味しいものを食べさせたい』という先人の想いから始まっています。その想いを引き継ぎ、加工品の原材料としての用途だけでなく、粘りの強さや食感を活かして生でも食べてもらいたい」と岡元さん。

和食のイメージが強い丸いもですが、岡元さんはグルテンフリーの特性を活かした洋食など、新たな食べ方の可能性に期待を寄せています。「生産者だけでは発想が固まってしまう」と、杉本さんのような料理人をはじめとする外部の専門家と協力しながら、丸いもの魅力をさらに引き出し、共に盛り上げていきたいと話してくれました。

一方で、加賀丸いもの栽培は、畑づくりから植え付け、収穫、出荷に至るまで、ほとんどが手作業で行われているため、生産者が30年前の約3分の1まで減少しているという後継者不足も懸念されています。それでも、GI登録を機に岡元さんのご子息を含む次世代の若い生産者が少しずつ増えているそうで、産地を未来へつなごうとする生産者の努力も知ることができました。

有限会社岡元農場

石川県能美市福岡町ロ184

https://okamotonojo.com

続いての訪問先は、能美市で10代続くお米農家「たけもと農場」です。ここでは当代の竹本彰吾さんにお話をうかがいました。

たけもと農場では現在、8品種のお米を作っています。その中には、イタリア米「カルナローリ」やスペイン米も含まれ、特にカルナローリの生産量は年々増しているとのこと。竹本さんが外国米を栽培する背景には、国内の料理人からの専門的なニーズの高まりがあると言います。

カルナローリは、リゾットに最適なアルデンテの食感を表現できる一方、栽培の難しさや、日本米の倍の時間がかかるほど手間のかかる精米作業から、多くの同業者が栽培を断念してきました。そのような状況下だからこそ、数少ない作り手としてシェフたちの需要に応えるという価値観のもと、竹本さんはあえて挑戦。現在ではカルナローリが農園の主要品種の一つになるまで生産を拡大しています。

竹本さんのお話から伝わってきたのは、石川の土地で希少なカルナローリを栽培していることへの強い誇り。日本の水や土で育つことで、イタリア産に比べて少し柔らかくなるという評価を受けつつも、カルナローリの真髄である「アルデンテ」をしっかりと表現できる米作りに成功しています。コシヒカリの約1.7倍にもなる大粒の米を、風通しの良いこの土地で育て上げてきた経験と実績が、国内のシェフたちの信頼を得ているのでしょう。

有限会社たけもと農場

石川県能美市牛島町ロ175

http://okomelove.com

3か所目となる訪問先は本田農園です。石川県出身の本田雅弘さんは東京の大学を卒業後、千葉の農業法人で経験を積み、故郷に戻って農家として独立。もともと農家の出身ではなく、借り物のハウス6棟からスタートし、20年以上かけて70棟へと事業を拡大させた情熱の持ち主です。

本田農園では主力の中玉トマト「華おとめ」「華小町」のほか、きゅうり、アスパラガス、いちご、ほうれん草など多品目を栽培。これは、多様なニーズに応えたいという想いと、農業経営のリスクを分散させる狙いがあると言います。

また本田さんは「品種の特性を最大限出せるように、作りこなす」ことを信条とし、夏の栽培が難しい時期でも、温度管理などに工夫しながら作物の健康状態を見極め、旨味を引き出すことに全力を注いでいます。県内レストランなど料理人からの細かな要望にもきめ細やかに応える姿勢からも、品質へのこだわりと顧客に寄り添う心がうかがえました。

本田農園のハウスは県内数カ所に分散しており、中には地域の農家が高齢化などを理由に手放したハウスを借り受けたケースもあります。地域の農業の担い手が減少する中で、事業を拡大しながら雇用を生み出し、地域の農地と生産活動を守ることへとつなげる本田さんの取り組みにも、杉本さんは感銘を受けた様子。

本田さんの姿勢は、杉本さんが日頃から抱いている「帝国ホテルだけの利益を追求するのではなく、生産者と利益を共に創っていくことが大切」という価値観にも通じます。地域に根ざしながら「初代」として故郷の地で未来を見据えた農業の形を築き、それを次の世代へつなげていこうという思いが伝わってきました。

本田農園

石川県小松市古府町ヌ150-1

http://hondanouen.net

ここでランチに立ち寄ったのが、小松市内にある自然派イタリアン「ARU(アル)」。本田さんが野菜を納めているレストランでもあります。本田さんのトマトをはじめ、石川県産の食材をふんだんに使ったスペシャルコースをいただきました。

ARU

石川県小松市大領中町1-227

https://www.arukomatsu.com

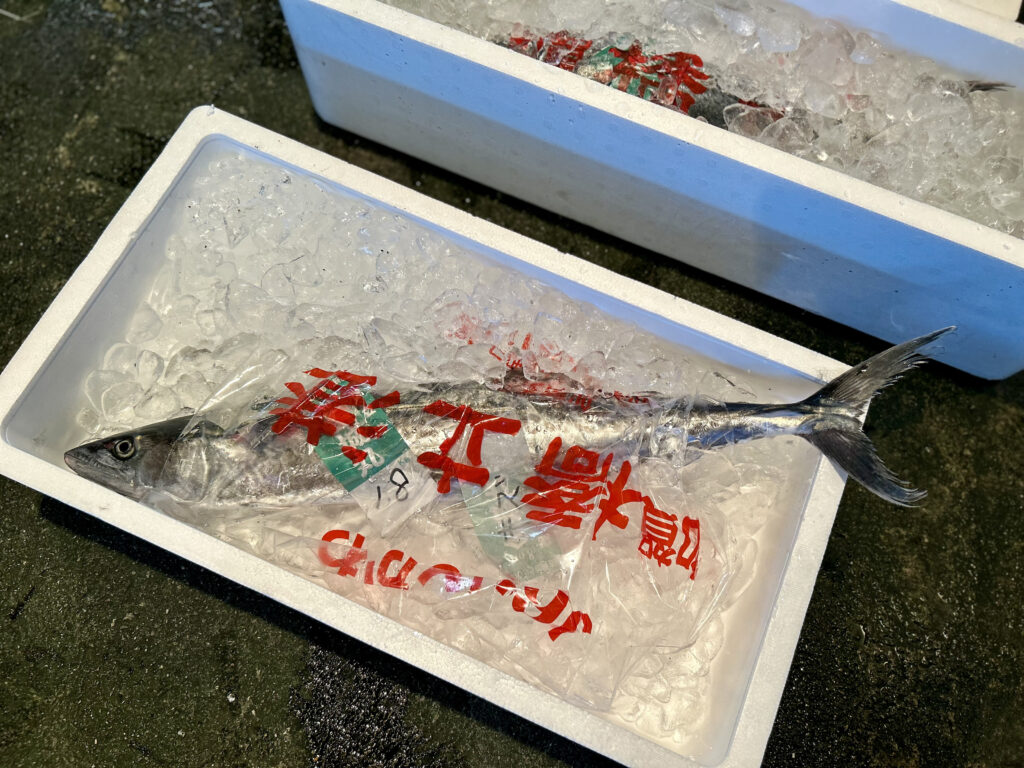

今回の旅のメインイベントは、2日目に予定されている杉本さんと橋立漁港の漁業関係者による座談会です。ちょうど9月1日は日本海の底びき網漁の解禁日ということもあり、この日はトータル2回漁港を訪れ、初物のエビや魚を積み込んだ漁船が続々と帰ってくる様子や、夕方のセリを見学しました。

まだまだ暑いため海水の温度も高く、「涼しくなればさらに鮮度の良い状態になる」と、漁師さんたちは厳し目の評価だったのが印象的でした。

多種多様な魚介類が水揚げされる橋立漁港ですが、海水温の上昇によって、20年前は獲れなかったサワラが多く獲れるようになり、石川県は全国有数の産地になっているそうです。ところが、地元ではカジキを「サワラ」と呼ぶ習慣があり、サワラを食べる食文化がほとんどないため、水揚げされたサワラの多くは県外へ出荷されているのだとか。

石川県漁業協同組合 加賀支所(橋立漁港)

石川県加賀市小塩町コー181

この日は果物の産地も訪れています。その一つがこちらの、石川県のブランド農産物「ルビーロマン」の生産者のうちの1軒の「丸山ぶどう園」です。主力である「シャインマスカット」「ブラックオリンピア」や「ルビーロマン」など生食用ぶどうの栽培だけでなく、地域のぶどう農家と連携してワイン用のぶどうも栽培し、オリジナルのロゼ・スパークリングワインを醸造するなど、新たな挑戦を続けています。

その中でも県下6JAの管内で生産されており、初競りで一房100万円以上の値がつくこともある「ルビーロマン」。なかなかお目にかかる機会のない日本最高級のぶどうですが、園主の丸山充雄さんからお話をうかがったところ、ただ高いだけではなく、生産者も大変な苦労をして栽培していることがわかりました。

石川県が14年かけて開発したルビーロマンは、希少価値を高めてブランドイメージを守るために、生産者自らが定めた県下統一の厳しい基準のもと、出荷されています。品種としては病気に弱く、気候の影響で色づきが悪くなるなど、栽培が極めて難しいのも特徴なのだとか。丸山さんは18年間栽培を続けている現在でも、収穫したうち商品として出荷できるのは半分程度という厳しい現実があるそうです。

そして、ぶどうの生産者が直面している大きな課題が地球温暖化。ぶどうの栽培には昼夜の寒暖差が不可欠ですが、近年の温暖化により夜間の気温が下がりにくくなったことで、ぶどうの色づきや実の締まりといった品質に直接影響が出ているとのこと。ルビーロマンのような高品質なぶどうを作り続けるのが年々難しくなっているそうです。

ぶどう一房、一粒に込められた生産者の想いと、気候変動という問題をここでも目の当たりにし、それに向き合いながら生産を続ける生産者の方たちへの敬意を、より深める機会となりました。

丸山ぶどう園

石川県加賀市豊町イ91

もう一つの果物の産地訪問は、旬の梨を栽培している「奥谷梨生産組合」の選果場です。32ヘクタールもの広大な梨園の敷地内にあるこの選果場で、農事組合法人 奥谷梨生産組合の組合長である山口知史さんからお話をうかがいました。

奥谷梨生産組合は27軒の生産農家が共同で梨を栽培しており、収穫後はこの選果場に集められ、品質を揃えて市場へ出荷しています。取り扱う品種の中でも、石川県がブランド梨として推しているのが「加賀しずく」です。

県が16年の歳月をかけて開発した「加賀しずく」は、加賀市・白山市・金沢市の県内の梨産地でしか栽培されていません。成人男性の掌をすっぽり隠すくらいの大玉で甘みが強く、テレビなどのメディアで紹介されたこともあり、県内の直売所ではすぐに完売するほどの人気なのだとか。そのため県外ではなかなお目にかかれない品種とも言えます。

梨の栽培は年間を通して行われ、冬には剪定、春~夏にかけて摘果等を行い、手間暇をかけて育てられています。奥谷地域は寒暖差が大きなエリアの為、身が引き締まって美味しい梨になるそうです。農家が個人で行うよりも、皆で力を出し合いながら梨の生産に取り組むことで、品質や価格を守るだけではなく、生産者の負荷が軽減できるというメリットもあります。

梨に特化した生産組合を組織して協働するスタイルは、生産者の高齢化や、なり手不足が叫ばれる中、持続可能な農業の一つの形としても有効と言えます。

「これから9月に入ってとても忙しくなりますよ」と山口さん。ここでは「加賀しずく」のほかにも、「幸水」や「豊水」など、時期に応じて様々な品種の梨を栽培・出荷しています。美味しい梨が店頭に並ぶのを毎年楽しみにしている石川県民も多いことでしょう。

農事組合法人 奥谷梨生産組合

石川県加賀市奥谷町拓43

夕食は、先ほど橋立漁港に水揚げされたばかりの魚介類で構成されたスペシャルメニュー。加賀市内の片山津温泉にある、漁師も行きつけという居酒屋「味屋 だんご」を貸し切っての懇親会となりました。

ここには、明日の座談会に参加する漁師さん3名と、石川県漁業協同組合 加賀支所の運営委員長を務める橋本勝寿さんも参加。事前に挨拶を済ませておくことで、座談会当日はより本音の部分で話ができますように、という運営側の配慮でもありました。

次々と出される魚介料理の数々はまさに圧巻!でした。そしてこれらの画像は出された料理の一部であったこともお伝えしておきます。

味屋だんご

石川県加賀市片山津温泉ウ-16-1

帝国ホテルの杉本雄総料理長は、昨年度実施したディナーイベント「サンセリテ」で石川県とコラボレーションして以来、石川の漁業関係者とのつながりを深めてきました。そこで今回、底びき網漁の解禁に合わせる形で、水揚げされたばかりの海産物の視察、夕方のセリの見学に加え、現役の漁師さんたちと膝を突き合わせて語り合う機会として、座談会が開催される運びとなりました。

生産者(漁師)、流通(漁協)、使い手(料理人)それぞれの立場から意見が交わされ、未来に向けた解決の糸口を探る中、特に印象的だった内容をダイジェストでお届けします。

杉本総料理長は、石川県の漁師たちの「仲間意識」と「未来への責任感」に強く心を動かされたと語りました。特に、能登半島地震の際に県外の支援を待つのではなく、漁師仲間がいち早く駆けつけたことや、目先の利益よりも未来の資源を守るために自主的な禁漁区を設けているその姿勢に感銘を受けていました。

「美味しいから使うのは当然のことですが、その背景にある作り手の思いを料理に乗せてお客様に届けることこそが、料理人としての使命であり、食材の付加価値を最大化できるはず」と述べました。

また、料理人だけが光を浴びるのではなく、生産者の努力や苦労、誇りが正しく伝わることで、後継者問題の解決や業界全体の活性化に繋がると述べ、生産現場を知ることが、食材を無駄なく使い切るフードロス削減の意識にも直結すると語りました。

杉本総料理長の言葉に対し、漁師たちは「まさにそういう使い手の声をずっと聞きたかった」と強く共感。これまで「獲って市場に出したら終わり」という意識が強かったものの、自分たちの魚が最終的にどのように評価され、消費されているのかを知りたいという切実な思いがあったことを明かしました。

座談会を通じて浮き彫りになった課題として、仲買人との関係があります。 漁師は高く売りたい、仲買人は安く買いたいという従来の構造から脱却し、共に石川の魚の価値を高めるパートナーとしての関係構築が課題として挙げられました。

そして課題解決の糸口は、関係者間の「連携」と「直接対話」にあることが共通の認識として示唆されました。 漁師からは「シェフに沖に出てもらい、実際に獲った魚をどう料理するのか見てみたい。そして『こう締めた方が良い』といった具体的なアドバイスが欲しい」という具体的な要望が出されました。ただ、料理人の要望が分かっても、手をかけられる魚はほんの一部にすぎません。水揚げされる魚介類をしっかり食卓に届けるためには、仲買人の存在が欠かせません。漁業者と仲買人は対立関係にあるのではなく、お互いが協力し合い、Win-Winの関係を築くことが大切です。

杉本総料理長は「生産者と使い手が互いの立場を深く理解し、共通の未来を描くための第一歩が、まさにこの座談会ではないかと思います」と締めくくり、「次はぜひ、橋立の皆さんに帝国ホテルへお越しいただいて、私の作った料理を召し上がっていただきたい」と呼び掛けました。

その後、漁師さんたちに別れを告げ、橋立漁港からほど近い場所にある「磯料理 山本屋」にて昼食を。カニのシーズンになると連日予約で満席になるという、カニ料理で知られるお店です。この日は、前日に水揚げされた毛蟹が振る舞われたほか、前日の夜とはまた違ったアプローチでの魚介料理を堪能しました。

磯料理 山本屋

石川県加賀市小塩町コ37

TEL:0761-75-1144

https://www.tabimati.net/gourmet/detail_28.html

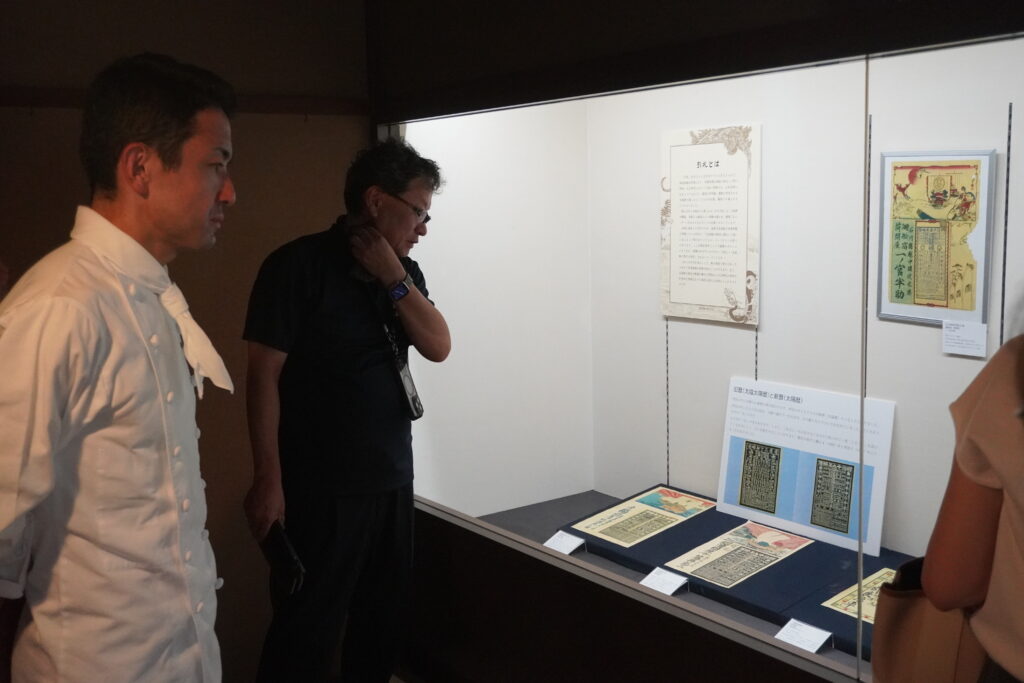

今回の旅では、石川県の食だけではなく、歴史や伝統、工芸などの文化を学ぶことも目的の一つだった杉本さん。終盤には橋立が寄港地の一つだった北前船について知ることができる「北前船の里資料館」にも足を運びました。

北前船の里資料館

石川県加賀市橋立町イ乙1-1

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/section/kitamae/

その後は、加納ガニや香箱ガニのトップブランドのタグを手がける九谷焼の株式会社青郊を訪問しました。伝統的な九谷焼は、職人の手描きによって絵付けされているのに対し、青郊ではスクリーン印刷の技術を用いた転写シールによる絵付けを導入しています。九谷焼の基本である「九谷五彩」と呼ばれる伝統的な色使いを守りながら、手描き特有の個体差をなくして品質を安定させ、より多くの人が手に取りやすい価格での提供が可能となったそうです。

また、企業からのOEM発注にも対応が可能となり、有名キャラクターやアニメ作品などとのコラボ商品も多数世に送り出しています。

専務取締役の北野智己さんは、「転写シールを使うことによって、九谷焼の裾野を広げるための入り口として、まずその魅力を広く知ってもらいたい」という思いを語りました。短時間での量産が可能になったとしても、品質への妥協はありません。伝統を守りながらも時代に合わせた柔軟な姿勢で、工芸文化を未来へ継承する道を選んでいることがわかりました。

株式会社青郊

石川県能美市佐野町ロ25

http://www.seikou.co.jp

最後に、杉本総料理長の産地訪問ツアーに同行させていただき、杉本さんの考えるサステナビリティや、生産者への思い、誇りをもって料理と向き合う姿勢、それら全てに変わらぬ情熱が注がれ続けていることを改めて実感しました。

今回の石川県の産地訪問を通して杉本さんが得た多くのインスピレーションが、今後どのような料理となって形になるのか、大いに期待が膨らみます。

text: 田中 はなよ