すし屋の門を初めてたたいてから50年以上もの間、すしを握り続ける銀座「すきやばし次郎」の主、小野二郎さん。彼が求め続けるすしとは、職人の姿とは。二郎さんが「もっとも信頼していて話しやすい」と名をあげる料理評論家、山本益博さんが、その言葉を聞き出す連載。ジャンルを超えてすべての料理人に伝えたい。

最近、うちにいらっしゃるお客さまはほとんど「お任せで」とご注文されます。以前は少し(肴を)つまんで酒を飲み、「お好みで」と言う方も多かったんですけど、常連さん以外はめったにいなくなりました。おかげさまで握りに集中できますけれど(笑)。

うちのお任せは白身から始めます。そうですね、かれこれ25年前からでしょうか。きっかけは山本(益博)さんが1982年に『味のグランプリ』に書かれたことです。彼は、うちのマグロはすばらしいのだけれど、その後に白身が来るので、脂の強いマグロの味によって、繊細な白身の味がぼやけてしまったというのです。「なるほど」と思いました。

当時はどこのすし屋でもお任せはマグロから握るのが定番でした。中トロを2カン、さらに大トロを2カンという風に立て続けに出していたもんです。すし屋の看板であり華であるネタを「どうだ」って最初にお出ししていたんです。あたしも、別に疑いもせずにそうしていました。

でも、あの本を読んでからというもの、本当にそれでいいのかと考え直しつつ、「流れ」を意識するようになりました。山本さんとお話をする機会も多くなり、8本料理やフランス料理のコースでは「軽いものから重たいものへ」という味の流れがあることに気付かされました。つまり、洋食のひと皿目でステーキが来ることはないんですね。

単純に思えるすしでも、お出しする順番を変えると味の印象まで変わる。それに気付いてからというもの、試行錯誤の連続で、今のようなスタイルになるまで20年かかりました。

昔はすしといえば庶民の食べ物で、好きなものを好きなだけ、という注文の仕方ができたんですね。でも今は、魚の価格がうんと高くなってきたこともあって、すしはごちそうとなりました。うちの店も1回に2万円、3万円をいただくわけですからね。だから若いもんによく言うんですよ。

「3万円というと温泉旅館に泊まれるお金だよ。あちらは玄関で出迎えてくれて、風呂まで入れてくれて、布団まで敷いてくれて、ごはんまでついて、最後は見送ってくれる。でもすし屋はすしを食べるだけで同じだけのお金をいただく。だからこそ、最大限のおいしさを味わってもらおうじゃないか」って。そのために店側もすしに集中し、完璧に出せる順番を決めさせていただいても罰は当たらないんじゃないかって思ってます。

メリハリのある流れを組み立てるために、ネタの旬、味、そして(すし屋の)仕事の内容、つまり生なのか、締めているのか火を通しているのかを考えます。その結果、山場をどこにもっていくのかが大きな鍵となります。

うちの握りにはふたつの大きな山場があります。まず夏なら最初に「カレイ」「イカ」をお出しし、そして色ものといわれる「シマアジ」または「イナダ」「カンパチ」のいずれかに移ります。そしてマグロを「赤身」「中トロ」「大トロ」の順でドンドンドンと出します。前半の山場をまずはここに持ってきました。お客さまがマグロで「おいしい」と幸せな顔をされた頃に、今度は「コハダ」を出してキュッと締め、すし屋ならではの技を感じていただくわけです。

そして次からは旬のものを。「アワビ」「アジ」とお出しし、ゆがきたての「車工ビ」そして藁で燻した「カツオ」で第二の山場を。口の中が香りでいっぱいになったところに、漬け込みの「シャコ」といった江戸前らしい”仕事”を味わってもらってすぐに「トリガイ」「イワシ」「アカガイ」と出し、先のふたつとは対照的な”生の”醍醐味を味わってもらいます。

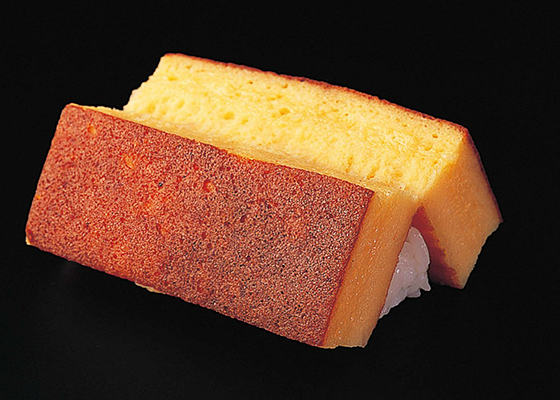

最後は、炭火で焙った海苔の香りまで味わっていただきたい軍艦巻き3種「ウニ」「コバシラ」「イクラ」を。そして昔ながらのツメを塗った「アナゴ」、「タマゴ」をもって〆めとなります。この甘いふたつはデザートのようなものですね。

今の状況においてはこれが自信を持っておすすめできる、最高の流れです。でも、魚がとれなくなってきていますからね、お任せの種類や順番も大きく変わるかも知れません。試行錯誤はこれからも続くようです。

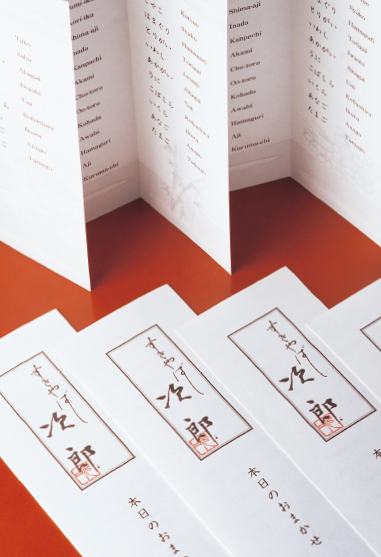

20カンほどで構成されるコース。季節によって異なるが、ある日の夏のコースは次の通り。20年間考え抜いて行き藩いたという流れるようなコース構成はスペインのある三ツ星シェフから「まるで美しい音楽のようだ」と評されたほど。

かれい → あおりいか → しまあじ → あかみ → ちゅうとろ → おおとろ → こはだ → あわび → あじ → くるまえび → かつお → しゃこ → とりがい → いわし → あかがい → うに → こばしら → いくら → あなご → たまご

山本益博 監修、管洋志 撮影

本記事は雑誌料理王国第166号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第166号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。