盛り上がった大阪・関西万博から1ヶ月が経とうとしている。パビリオンを訪れ、近代マグロの定食を食べ、会場を歩いて感じたのは、未来への可能性を感じると同時に、今の食の豊かさがなくなってしまうのではないかという危機感だった。当たり前に食べている天然魚や野菜は、未来も食べることができるのか。過去に参加したイベントで取材したシェフや生産者たちの言葉から、今一度、食の未来を考えてみた。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催された大阪・関西万博。

会も終盤の10月に訪れたのだが、改めて人の“食の営み”について深く考えさせられた万博だった。特に強く刻まれたのが「食を通じて、いのちを考える」をコンセプトに掲げたパビリオン〈EARTH MART〉の展示だった。

ここでは私たちの「いのち」が多くのほかの「いのち」から成り立っていることを視覚的にわかりやすく学べるようになっていた。今の日本人がいかに豊かな食生活を送っているのかを認識でき、さらに今とはまったく違う未来の食のカタチが示唆されていた。

特に印象的だったのは、「未来を見つめる寿司屋」のコーナーだった。

普段は天然の魚しか扱わない「すきやばし次郎」の小野二郎さんが、画面の向こう側でオール養殖魚のネタを握っていた。「肉厚牡蠣」や「いずみ鯛」に加え、「アニサキスフリー真鯖」に「プリン体ゼロ白子」などSF的なネタも並ぶ。なるほど、養殖の技術が進めば「プリン体ゼロ白子」なども登場するかもしれない。そんなラインナップに感心しながらも、ひっかかったのは、そのコーナーに寄せた二郎さんの言葉だった。

「現在は養殖より天然の方が美味しいから、天然の魚を握ります。しかし、漁獲量が減り、良質な魚が獲りづらい環境の中で鮨の未来を考えた時に、国や人々が海の資源を守ることや新しい技術にも目を向け、職人もまた努力をしなければなりません」。

今年100歳になり、半世紀以上築地の魚を見続けてきた氏の言葉には重みがあった。天然の魚の握りが食べられない未来——それは本当にやってきてしまうのだろうか。

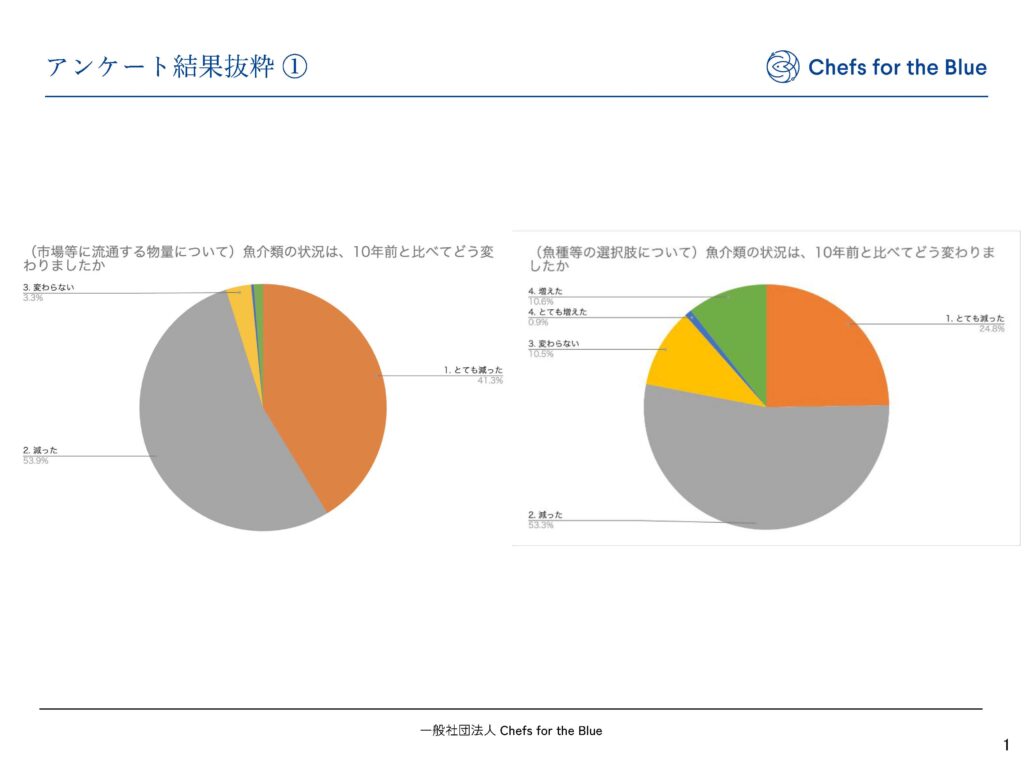

一般社団法人「Chefs for the Blue」が2025年、飲食事業者に実施したアンケートによると、(市場等に流通する物量について)10年前に比べて魚介類の状況が“とても悪くなった”“悪くなった”と回答した事業者が95.2%もいるという。さらに、魚介類の仕入れの今後について、危機感はありますか?という質問に“とても大きい”と答えた業者は7割を超えている。

同団体のメンバーたちが2025年6月に世界海洋デーにあわせて開催したイベント「The Blue Fest」ではディスカッションでも多くのシェフたちが危機感を口にした。

「昔は市場に行けば、魚が山ほどありました。今は、前もって注文しておかないと手に入らない。魚種も減り、豊洲でも『今日は魚がない』という日が増えました」

そう語ったのは、〈日本橋蛎殻町すぎた〉の杉田孝明氏だ。

杉田氏の危機感は、数字にも裏付けられている。日本の漁獲量は1984年の約1,282万トンをピークに減少の一途をたどり、現在ではその3分の1を大きく下回っている。タコ類、貝類、アナゴ、イカ——かつて豊漁を誇った魚たちは軒並み減少し、沿岸の小規模漁業は立ち行かなくなっている。

「Chefs for the Blue」は、2017年5月、日本の水産資源の現状に危機感を抱いたフードジャーナリスト、佐々木ひろこ氏の声がけに応え、トップシェフ約40名の勉強会として活動をスタートさせたシェフチームだ。

杉田氏がこの勉強会に参加したのは、上述にもある通り、海の変化について危機感を持ったから。

「海がおかしいと思いながら、私たちは見て見ぬふりをしてきた。昔の魚を誇らしげに語ることなんてしたくない。何もしなければ『昔は良かった』と嘆くだけの寿司屋になる。それは恥ずかしいことだと思ったんです」。

メンバーの一人「レストラン シンシア」の石井真介氏は、初めての勉強から8年経ったいま、「活動を続ける中で、自分の店で出す料理も使う食材も全く変わった」と話す。

「この時期のこの魚はここから、この大根はここから、と産地を決めて直接取り引きしている。毎月何十件もの振り込みをしているから合理的ではないです。でも、これは『この魚を存続させるために選ぶ』という意志なのです。使うのをやめるのではなく、使い続けるために選ぶ——その意識に変わりました」。

この十年を振り返れば、石井氏のように、産地から直接食材を仕入れる料理人たちも増えてきた。理由としてはより良い食材、特別な食材を使いたい、ということが最初の動機の人が多いだろう。

けれど実際に現場を訪れ、生産者と話をすることで生産現場の問題や海や大地の変化を鮮明に感じ、考え方に変化があったという人もいる。

多くの料理人から信頼を得ている三浦の浜仲買人「さかな人」長谷川大樹氏は、料理人と海をつなぐそんな一人だろう。

長谷川氏は基本的に生きた魚を買うことを信条とする仲買人だ。買った魚は、旨みを閉じ込めるために魚のストレスを最小限に抑え、漁師が水揚げした瞬間に神経締めや血抜きを施す。

「大切なのは味。おいしい、を追求したら『一尾一尾ていねいに獲り、ていねいに処理する』ことが必要になり、大量に獲る方向にはいかない。だから自然にサステナブルになるよね。少なく獲って、高品質なものを高値で取引すれば、生産者も料理人もみんな幸せになる」と笑う。

神経締めは魚を美味しくする技術ではなく、もともとの美味しさを保つ技術だという長谷川氏は、一般的に価値の高くない魚も適正に処理をし、時には一般的な市場価格の18倍という高値で買い取ることもあるという。「高く買うのは、漁師の努力への敬意です。安く買う競争ではなく、良い魚を残す競争をしたい」

逆に料理人との交流から、生産者が現場ではわからなかった“発見”をすることもある。

その例が、「御料理ほりうち」の堀内さやか氏とシジミ漁で有名な島根県・宍道湖漁業協同組合参事の桑原正樹氏の関係だ。

宍道湖の漁師たちは、1970年代から独自のやり方で資源管理をし、話し合いを重ねるなかでシジミを守りながら漁業を続けている。

漁獲は週に三日のみ、一日あたり2コンテナ(約90kg)まで。放流は一切行わず、「取りすぎず、自然のサイクルに任せる。これが一番の資源管理です」と自然の成長を待つ。

宍道湖の漁師はさらに、数万個のシジミを一つずつ「音」で選別する。鈍い音を立てるものは泥を含んでおり、良質ではないのだそう。「機械ではわからない。音でシジミと対話しているようなものです」と話し、時間はかかるが昔からのやり方を変えない。

そんなシジミ漁の現場を「Chef for the Blue」の視察で訪れた堀内氏は、有効な資源管理方法を自ら編み出し、それを続けてきた歴史に感心すると同時に疑問を持ったという。それは、シジミの味についてだ。「こんなにきちんと資源管理を行なっているのに、そのときのシジミが美味しくなかったんですよ」とその時のことを振り返る。

料理人として堀内氏は美味しいシジミを知っていた。こんなに情熱をもって生産しているのに味が伴わないことは本当に残念。何か改善方法があるに違いないと感じて漁協職員の桑原氏と交流するようになったのだそうだ。

その理由を知りたくなった堀内氏は、桑原氏から月に一度湖の違うエリアのシジミを送ってもらい、季節や場所による味の違いを検証。日々の意見交換からもっとシジミの価値を上げたいと思うようになった。価値が上がれば、未来に残るものになる。「こうしたやりとりで、私は本当に勉強させてもらっている。漁師さんは『こんなに頑張っている俺たちに、料理人は何を返せるのか』と問うている。私たちはそれを美味しい料理にして伝える責任があると思います」と、自身の考え方の変化も語ってくれた。

今水産現場は変化し、当たり前に食べることができた魚を口にできない未来は現実味をおびてきている。万博しかり、イベントしかり、数字にして識者に話を聞き、知れば知るほど深刻だ。

しかし一方、料理人たちが浜に行き、漁師がシェフの目線を理解し、そしてそれを食べる人それぞれが今の地球環境に思いを馳せるという、この十年ほどの間に増え始めた循環は、次世代へ豊かな海を繋ぐ希望の光となるのではないだろうかとも思える。

料理人は生産者と消費者を結ぶ存在であるということは明確だ。海の現場で何が起きているのか、その物語を、料理人は一皿を通じて語ることができる。料理人は、美味しい料理を作る仕事が第一であるが、同時に未来の食文化継承者でもあり、海や大地の「翻訳者」でもある。

便利さや豊かさの裏で変化していく自然について、どれだけ考えられるかどうか——。一人一人のアクションは小さな水滴のようかもしれないけれど、これが集まれば次の時代に、今の豊かな食をつなげていく流れになるはずだ。

大切なのは、“現場”で起きている“今”を正しく知ること。作る人も食べる人も“何を選ぶか”は自身が決めることができる。

一人一人が意識して選ぶことで、百年後、天然魚の握りを今と同じように食べられる未来があるのではないだろうか。

text:Misa Yamaji, photo:Chefs for the Blue