なめらかなエスプーマ、液体を包む球状のゼリー膜、口の中でホロリと崩れる軽い生地……2000年代に世界の美食地図を塗り替えた「エル・ブジ」の料理に特有のテクスチャーの多くは、スペインの機能素材ブランド「ソーサ(SOSA)」(現在、ヴァローナ セレクションの一角を成す)のテクスチャー製品をベースに作り上げられたものだった。そして実はこれらの素材は、現在もシェフたちのクリエイティビティを強く後押ししている。そのことを強く印象付けたのが、今年3月開催「ディスフルタール」×「ソーサ」のイベントである。

アルギン酸、マルトデキストリン、キサンタンガム。一般的にはとっつきにくいかもしれないが、モダンガストロノミーのファンには聞いたことのある響きだ。なぜならこれらは皆、2000年代にガストロノミー業界を席巻した「エル・ブジ」による斬新なクリエイションを支えた存在として知られているから。いずれも、スペインの機能素材ブランド「ソーサ」が開発した製品にも使われている。

エル・ブジのクリエイションは国境を超えて熱狂的な支持を集め、結果、これを真似ようと世界中のシェフたちがソーサのテクスチャー製品を欲した。そして手に入れた料理人は、創作の可能性を一気に広げるこれらの素材に没頭した。

しかしどんな熱狂にも「沈静」のフェーズが訪れるもの。テクスチャー素材も同様であったかのように見えたが、実はその後も世界のガストロノミーの前衛的な料理に、テクスチャー素材は「これみよがし」ではなく使われ続けた。シェフたちは使い方に熟達したのだ。そして実は、ソーサのテクスチャー製品も改善や進化をくり返した。

そしてここに来て、エル・ブジの中枢スタッフ3名が2014年、バルセロナにオープンしたレストラン「ディスフルタール」が、ガストロノミーの世界で強い存在感を放つようになっている――2011年に閉店したエル・ブジのDNAを色濃く継ぐこの店では、コースで28~32皿の料理を提供し、食事の所要時間は4時間以上。食と視覚・音響などの演出が融合したスタイルを特徴とする。もちろん演出だけでなく、料理自体の風味、構成、思考が極めて優れていることも、2023年にミシュラン三つ星を獲得したことなどが示している。

そんな同店のシグニチャーメニューを含むクリエイティブな料理では、ソーサのテクスチャー製品が大いに活躍している。しかもその活かし方は、実に自然かつ個性的。

今年3月に東京で開催されたソーサによるイベントでは、ディスフルタールの創設者兼シェフの一人であるオリオール・カストロ氏が来日し、同社の製品と利用方法をデモンストレーション形式で紹介した。参加者は、日本に拠点をおくトップ料理人やパティシエたち。ここでは、そのイベントで紹介された料理の中からひときわ強い印象を残した3品紹介する。

「トウモロコシとフォアグラの多球状タルト」

Corn Multiesferification Whit Foie

この料理は四角く整えたタルト生地とフォアグラの上に、トウモロコシのピュレをのせたもの。トウモロコシのピュレはゼリー状の膜で包んで球体とし、長方形のシリコン型の中に16〜18粒ほど入れて結着させた。実際のトウモロコシに似ていながらも粒が大きく、かつ不規則な並びが軽い違和感を生む形状がおもしろい。美しさとユーモアが同居し、かつ、だまし絵を見るような不思議さも感じられる独特の存在感は、まさに記憶に刻まれるビジュアルだ。

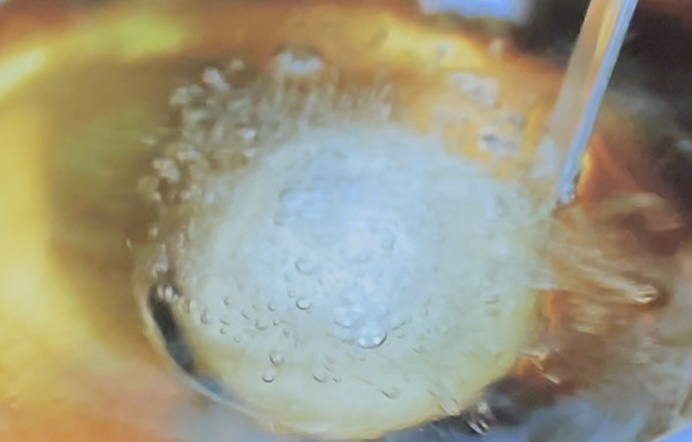

液体をゼリー状の膜で包み球形に仕上げるこの技法は「スフェリフィケーション(スフェリ=球体、フィケーション=化)」と呼ばれ、エル・ブジの発信で世界中の多くのシェフたちが取り入れるようになった。手法はいくつかあるが、ポピュラーなのは主素材にアルギン酸ナトリウムを混ぜ、乳酸カルシウム水溶液に一滴ずつ落とすもの。アルギン酸ナトリウムが乳酸カルシウムと反応し、表面にゼリー膜ができる。1分もすればゼリー膜が必要な厚みを得るので、穴あきスプーンなどで取り出して優しく水ですすぎ、出来上がり。出来上がった球体ゼリーは油の中などで保管し、バラバラの状態を保つのが「よし」とされた。もちろん、盛り付けも一粒ずつバラバラが基本であった。

しかし2017年、この技法を使う際、中の液体を増粘させた上で(※1)膜で包み、洗わずに密着させて保管すると、膜同士が結着することがわかった。この発見で可能になった料理が、このトウモロコシの一品なのだ。

※1 亜麻仁由来の繊維で作られたソーサの「フラックスファイバー」と、キサンタンガムを主原料にした、加熱不要の増粘剤製剤「ジェルエスペッサ」を使用(いずれもソーサの製品)

この技法を用いた品としては、ディスフルタールのシグニチャーのデザートである、真珠のネックレスのデザインを取り入れた一皿が挙げられる。パール状に輝くゼリー膜で覆われた粒は美しく、かつ、一般的な真珠より明らかに大きいのでやはりユーモラス。ぽってりした形は、バロックパールを思わせる独特の存在感もある。

定番の技術を進化させ、個性的な表現に繋げているのは、ディスフルタールのチームの独創性と探究心、高い美意識のなせる技。技術のための技術ではなく、表現を支える手段として料理に溶け込んでいる。

「チャイニーズブレッドキャビアとサワークリーム」

Chinese Bread with Caviar and Sour Cream

ディスフルタールを代表する一品。「人形焼に発想を得た」という、粉生地でキャビアとサワークリームを包んで球形に揚げた料理だ。トリュフの香りのウォッカとともに紹介された。

特徴は、粉生地の抜群の軽さ。揚げて、表面をカリッと仕立てた生地は口の中でホロッと崩れ、ブリオッシュのようなコクと旨みだけを残してすぐに消える。

この軽さを実現しているのが、エスプーマの技法。エル・ブジが世に知らしめたエスプーマは、軽くなめらかなソースやムース作りで使われるのが定番だが、ここではアパレイユ(生地)の仕上げで活用される。

アパレイユの材料は全卵、水、小麦粉、砂糖、はちみつ、重曹。これらをなめらかに混ぜ合わせたらサイフォンに入れ、エスプーマ状に絞り出すのがポイントだ。半球のレードルにこのエスプーマ状のアパレイユを絞り出し、キャビアとサワークリームを中に入れ、さらにこんもりとアパレイユを絞る。これを揚げ油に浮かべ、何度も熱い油をかけながら球形に揚げる。

エスプーマは今やガストロノミーレストランに定着したおなじみの技法だが、まだ、新しい活用方法がある。ディスフルタールの料理からは、彼らがいかにまっさらな目で創作に取り組んでいるかが見てとれる。

「大地から出現するビーツ」

The Beetroot that Emerges from the Earth

ビーツの果汁を、まるで空気のように軽いメレンゲに仕立てた菓子。その軽さの元は、気泡の細かさと、空気を抱き込む構造体であるメレンゲの圧倒的な口溶けのよさにある。噛めば口の中でサッと崩れてビーツの風味が放たれ、その風味だけ残してメレンゲは溶けて消える。

提供時の演出も面白い。このメレンゲは、深い容器にたっぷりの黒ゴマを入れた中に埋めた状態でテーブルに届き、サービススタッフが器をぐるぐると回転させるとメレンゲが徐々に現れる。ごく軽いメレンゲと、サラサラとして動きやすく、かつメレンゲより比重が重いゴマを同じ器の中で回転させると、遠心力がゴマにより強く働き、ゴマはメレンゲを上に押し出しながら器の外側に移動。結果、メレンゲが浮かび上がるように出現するという仕掛けだ。

ちなみにこれは、土からビーツが現れる様子をイメージしたとのこと。童心に帰り、思わず歓声の上がるプレゼンテーションだ。

なおメレンゲに使用されているのは卵白ではなく、ソーサが独自の精製技術で抽出した、乾燥卵たんぱく「アルブミナ」。卵白の水分でフレーバー素材(ここではビーツ)の風味が薄まらず、鮮やかなインパクトを実現する。また口溶けのよさは「フラックスファイバー」の使用によるものである。

イベントの中で、ソーサ本社のテクニカルアドバイザーを務めるシェフ、エデュアルド・アフアサ氏は、同社のテクスチャー製品の主要な役割は「凝固」「増粘」「結着」「起泡」「乳化」の5つの機能であり、「よりよい食感」「より豊かな風味」「より少ない脂肪分」「より少ない糖類」に寄与すると総括。そして「ソーサは、常にシェフたちからフィードバックを得て製品の開発や改善に生かしている」とも語った。この外部シェフとの密な関係、スムーズな循環こそ、ソーサと同社の位置するカタルーニャのガストロノミーの強みだろう。

今回のイベントで垣間見ることができたディスフルタールとソーサのあり方には、「料理の可能性を広げたい」、「料理でより多くの喜びを生み出したい」、そして「そのために我々は進化する」という共通の目的に向けた協力関係が伺える。また、この目的のためにそれぞれのプロフェッショナルが技術を提供し合う体制が定着していることも、見てとれる。

そこには、エル・ブジが示し、世界の料理人を熱狂させた哲学――「料理は自由であり、我々は進化する」が今も息づいていること、とりわけエル・ブジの中枢を担ったディスフルタールのシェフたちとソーサブランドに強く引き継がれていることが感じられた。

ソーサ製品に関するお問い合わせ

ヴァローナ ジャポン

メールアドレス

info.tokyo@valrhona-selection.com

ホームページ

https://www.valrhona.com/jp/valrhona-selection-brands/about-valrhona-selection/sosa