井上清彦さんは広東料理や北京料理の古典文献から、かつて食べられていた中国料理を再現する名人だ。「中国は2500年も前の春秋時代から、熊の手を食べていたような国。今ではもう見ない料理の中に、びっくりするほどすごい技法が埋もれている。それを見つけて再現するのが面白くてたまらないんです﹂

古典には詳細が書かれていないし、調理工程を見ることもできない。想像と知識で補いながら、ときには人に相談して細部を詰めていく。

「もともとは官僚がお抱え料理人に作らせていた料理を自慢するために残した、北京官府菜の本など、贅沢でユニークな料理も多いんです」

広東省の順徳には、広東料理のルーツともいわれる"順徳料理"が今も伝わる。そのひとつが「順徳風魚の詰め焼き」。川魚の身だけをきれいに取り除いてミンチにし、それを皮に詰めて焼く料理だ。

「海の魚ならイサキか黒ムツぐらいがいいと思います。今日はキンメを使いますが、大きくて皮が薄いので難易度は高いですね」

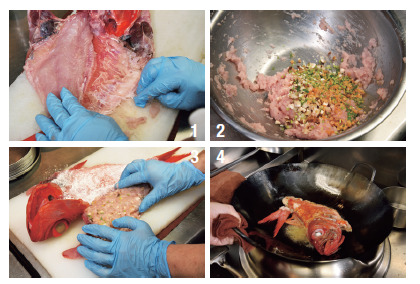

まずウロコとエラを取り、内臓を抜く。背中の皮1枚を残して開き、三枚おろしの要領で背骨、わき骨を外す。すでに日本料理にはないさばき方なのだが、ここからが腕の見せどころ。皮を破らないよう注意しながら、手で身を削いでいく。スジの部分は指でつぶすようにして押し引き、最後は包丁でこそぎ取る。

取った身は一方向に勢いよく混ぜて粘りを出し、具材と調味料を加える。皮に詰め直して休ませると、皮が縮まずきれいに焼きあがる。試行錯誤しながら、焼く前にヒレを取るなど文献にはない工夫も生まれた。

「僕の仕事は正解を出すことじゃなくて、おいしくすること。新たな解釈を加えてもいいと思っています」

火入れは鍋とオーブン。「うっかりすると揚がっちゃう」と言いつつ、両面を美しく焼きあげてみせた。パリッとした皮に、ふんわりやわらかい身。見事な食感のコントラストに、干しエビと香菜が旨味を増幅させる。新鮮な驚きにあふれた逸品だ。

1:皮に身を残すと仕上がりに影響するため、身を潰しながら手で除く。2:身は一方向に混ぜて粘りを出し、塩コショウ、砂糖、香菜の茎、シイタケ、干し肉、干しエビを加える。エビの戻し汁でやわらかくまとめるのがコツ。3. 4:均等な高さになるよう皮に詰め、一旦寝かせてから火を入れる。

井上さんが中国料理の道に進んだきっかけは、最初に就職した店でたまたま異動になったこと。段々と調理の面白さにのめり込み、マニアックな方向に手を伸ばし、ついには古典料理の店を開いてしまった。

「これでもまだ9割は知らない技法がある。もっと掘り下げたい。中国料理は面白くておいしいし、何より「調理!」っていう感じがするんです」

ひと品ずつ研究を積み重ね、ゆくゆくは﹁選べないほどメニューが多い中国料理店﹂をやってみたいという井上さん。予約困難な有名店となったのは、たゆみない好奇心と研鑽による当然の結果だろう。

1978年大阪府生まれ。神戸「小小心縁」で2年半、京都「膳處漢ぽっちり」で4年半ほどの経験を積み、上京。東京「中国名菜 孫」、「源烹輪」などで計6年ほど修業を重ねる。2015年6月に「中国菜 火ノ鳥」で独立開業。

中国菜 火ノ鳥

Chugokusai Hinotori

大阪市中央区伏見町2-4-9

☎06-6202-1717

●17:00~23:00

●日祝休

●コース6500円、8500円

●14席

※予約は電話のみ。毎月1日9:00~受付

藤田アキ=取材、文 川瀬典子=撮影

本記事は雑誌料理王国273号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は273号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。