タクシーを降りると、ふわりと、いちじくの葉の香りがした。

果物の甘さをまとった、緑の息吹を鼻腔に感じながら、イタリアの片田舎にありそうな、明るいテラコッタ色の壁の一軒家に向かう。石造りの門の内側には、「Villa Aida」(ヴィラ・アイーダ)の木の看板が置かれ、ドアまでのアプローチには、オリーブやローズマリーが伸びやかに枝を広げている。「レストラン」というよりも、家にお邪魔しているような気分になる。

「ほんとに、ここに住んでいるので、実際、家なんですけどね」と、出迎えてくれた、シェフの小林寛司氏と、元料理人で、サービスを担当する妻の有巳さんは笑う。2019年、20周年を機に、1日1テーブル、ゲストは最大8人だけのレストランに業態変更し、より「家っぽさ」は増したかもしれない。

和歌山県岩出市。周りに特に観光名所があるわけでもない。農家の長男である小林氏の実家が持つ土地の一角に建てたレストランで、周りには自ら世話をする畑が広がる。この土地で22年、世界からゲストが訪れる店に育てあげ、今年3月のアジアのベストレストラン50では69位、10月の和歌山県初のミシュランガイドでは県内最高レベルの、二つ星の評価を受けている。

訪れたのは、季節は夏が終わり、秋の入り口に差し掛かった頃。生成色のコットンのカーテンから差し込む日差しが、大きな木のテーブルにさりげなく置かれたいくつかの南瓜に柔らかく光を落としている。これが、今日の私たちの食卓だ。広々とした空間を、独占できる贅沢。

「ファーム・トゥー・テーブル」という言葉が聞かれるようになってどれくらい経つだろう。小林氏はそのずっと前から、畑で様々な野菜を育てては、店で提供してきた。イタリアで4年間の修行を終え、25歳でこの地に店をオープンした当初は、地元の人が好む、高級な輸入食材を使って作ったイタリア料理を作っていた。しかし、ほどなくして、それは自分が学んできた「身の回りの食材でおいしいものを作る」というイタリア料理の根本からかけ離れていると気づいたのだ。だから、今ここで出す料理は、自らの畑で収穫した野菜を主役に、信頼する近隣の生産者からの肉や魚などを合わせた、野菜が中心の料理。小林氏は自分の料理のスタイルをアグリカルチャー(農業)とガストロノミー(美食)を合わせた新しい言葉「アグリガストロノミー」と呼んでいる。

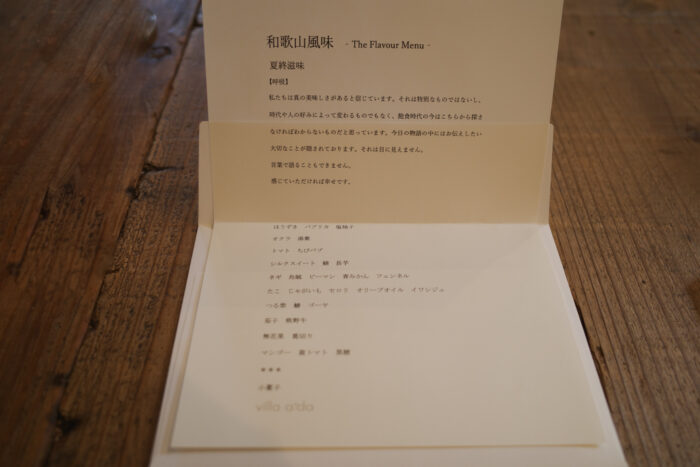

メニューの冒頭に書かれた「和歌山風味」とは、そんな思いの現れだ。

毎日畑に出て、土と触れ合う生活。誰もが憧れるような素敵なインテリアの中でそう聞くと、それはとてもロマンティックに聞こえるだろう。でも、干上がるほど暑い日も、台風の日も、畑の手入れは欠かせない。生き物である野菜を育てる、というのは、そういうことだ。しかし、そのリアリティが、小林氏の料理を作っているのだ。

流通環境が良くなった現在、鮮度だけでいうならば、都会のレストランでも、ほぼ変わらない鮮度の野菜を使うことは可能だ。しかし、小林氏の料理が根本的に違うのは、「この場所の、今の瞬間」が色濃く反映された、自然の中で生きている人が作る料理という点だ。

つまり、毎日畑仕事をして、季節の移り変わりを感じながら暮らしている中、磨かれた「感性」が、小林氏の一番の強みなのではないだろうか。

それは、小林氏のこんな言葉からも感じられる。「自然は、人間の必要なものを、全て与えてくれる」

夏になれば瑞々しいきゅうりやトマトが、冬になれば、ほっこりと体を温めてくれる根菜が食べたくなる。人の体が本来必要とする栄養は、自然が恵んでくれるのだ、と。その言葉には、常に笑顔を向けてくれるとは限らない自然への、本質的な信頼感がある。それは、本来自然の一部でもある、人間の「理」にも、叶っている。旬とは関係なく、食材が年中スーパーマーケットに溢れる前には、きっと、人は皆、そんな感覚を持っていたのだろう。

「季節の代弁者として、自然の一部である料理『人』が、身の回りの自然の中にある食材を、できるだけおいしくするとこうなる」。小林氏の料理のスタイルを表現するなら、私には、そんな言葉がしっくりくる。

例え宇宙旅行から帰ってきて、完全に季節の感覚が失われてしまって、もし目を閉じて食べたとしても、今という季節がはっきりとまぶたの裏に浮かぶのではないだろうか。

この日印象に残った「トマト ちびパプ」。これは、まさにそんな料理だ。暑い夏の日差しを受けて甘味と香りが凝縮したパプリカは、まるで、太陽のエネルギーをそのまま身体に取り入れ、その温度感すら感じられるような豊かな香味が広がる。これを、自家製のドライトマトや、薄切りにした豚の脂、ラルドと共にいただく。

もう一つは「シルクスイート 鯖 長芋」

秋の始まりを感じる甘いサツマイモ、シルクスイートを主役に、「サツマイモとゴマの相性から、鯖につながって」軽く表面をあぶった鯖にオリーブオイルとゴマのソース、フレッシュなフェンネル、花椒を思わせるスパイシーさのあるパースニップ。秋の始まりの根菜の甘みがありつつも、生に近い鯖とオリーブオイルは夏の名残を感じさせる。

有巳さんが合わせたワインは、半分乾燥させて凝縮させたぶどうの印象のあるピノグリージョ。優しい甘さに、枯葉のようなニュアンスがあり、ペアリングでも、季節の移り変わりを感じられる。

料理を通して、今この場所の、畑の、そして自然の情景が目に浮かぶ。その料理に、「○○料理」という、既存の名前をつけることは、どうにもそぐわないように思う。季節の表現者、代弁者として料理という手段を使う。例えるなら、日記のような料理。

しかし、それができるのも、自身が「料理以外の楽しみは切り捨ててきた」という、がむしゃらな若い時代があってからこそ。小林氏は「今思うと、大好きなアートを勉強しておいてもよかったかもしれない」と、少し苦笑しながら、かつての自分を振り返る。

そんな小林氏は、この度RED-35の若手シェフから、目指す人物像の2位に選ばれた。ゆったりと人生を楽しみつつ、好きな時に料理を提供する。そんなイメージを持たれがちだというが、実際に畑と店の両立は、多忙を極める。

若い料理人から「ゆとりある田舎暮らし」というイメージで憧れを持たれることも多いが「若い時は失敗していいから、若い頃しかできないような、尖った料理をやっていればいい。1日1組なんて、歳をとってからやればいいんです」。と異を唱える。また、畑の新鮮な野菜を使った料理、というイメージで、素材をシンプルに調理している、と思われがちだが、「ただシンプルにすると、誰の料理かわからないものができてしまう。料理のことを考える時間は、みんなが考えているよりも圧倒的に長いし、仕込みも多い。シンプルに見せているだけなんです」。

これまで、前衛的な料理も含め、長年料理を作り、色々な選択肢をを知っている上で選んだ「シンプル」。それは、技巧的な料理を全く知らずに作る「シンプル」とは、当然ながら根本的に異なる。

そして、シェフでなければ、アーティストになりたかった、という小林氏は、料理とアートの根本的な違いに、残念さを感じることがあるという。

「アートは残るけれど、料理は食べたら、なくなっちゃうでしょう」。

小林氏は、まるで詩を編むように、目に見えないものを形にするアート作品のように、瞬間を留める皿を作ろうとしているのだろう。

形が残らないからこそ、料理は、食べる側との一瞬の出会いが命。

だからこそ、小林氏は調理もサービスも、夫婦たった2人で、1日1テーブルだけ、という形をとっているのかもしれない。

アート作品のように、食べた人をハッとさせ、食べたものは消えても、その残像は永遠に残るような「自分らしい」皿を、そして、そんな瞬間を生み出そうとするならば。

自分の分身のような存在の有巳さんと2人だけの厨房で、食材を一から自分の手で育て、選び、つくり、届け、全身全霊をたった一つのテーブルにこめることしかなかったのかも知れない。それが、究極の、妥協のない自分らしさであるのだから。

それが、人の記憶に残り、語り続けられる料理となるのであれば。一瞬は、永遠とつながっている。

取材・文・撮影= 仲山今日子

仲山今日子

ワールド・レストラン・アワーズ審査員。元テレビ山梨、テレビ神奈川ニュースキャスター。シンガポール在住時、国営ラジオ局でDJとして勤務。世界約50ヶ国を訪ね、取材した飲食店や食文化について日本・シンガポール・イタリアなどの新聞・雑誌に執筆中。