京都を拠点に、来年に創業270年を迎える陶磁器の老舗企業「たち吉」。

前回紹介した「たち吉」とつながりのある作家の器に料理を盛りつけてみるのが今回の試み。その舞台となる「平ちゃん」はフレンチシェフが手がける「おでん」の店。

意欲的な料理と和食器の共演をご覧いただこう。

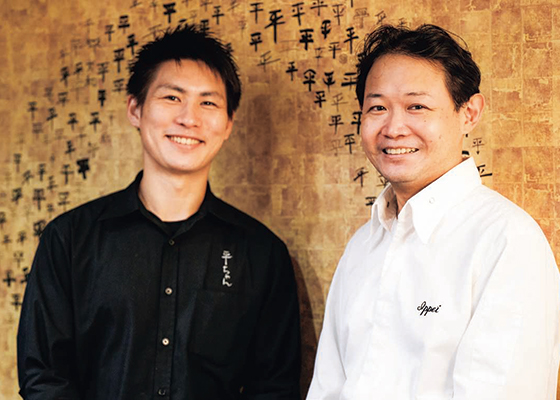

器に合わせた盛り込みを披露してくれた「平ちゃん」は、ミシュランガイド東京で近年連続して一つ星の評価を得るフレンチレストラン「ラペ」の2号店。シェフ・松本一平さんの実家がおでん割烹という経緯で、これまでイベントで好評を得ていたおでん料理が独立店舗となったのだ。

撮影のために選ばれた「たち吉」の器の説明に入る前に、ふだん店で使用している器をまず説明しよう。「平ちゃん」で提供する料理はコースのみ、昼は7品、夜は9〜10品に「ラペ」の特製デザートが付くという構成。旬の食材を使ったおでん種を用意し、年間を通してフレンチの要素を加えたおでん料理でもてなすのが店の軸にある。

カトラリーは「箸のみ」、そしてテーブルには折敷を用意している。「折敷が丸く、前に箸を置くと上部3分の2ぐらいしか空かない。そこに収まる器は最大20㎝ほど。ここから器探しが始まりました」と、開店から料理長を一任されている根内さんは振り返る。「僕たちの料理に箸で食べてもらうのが初めてで。箸の運び易さを考えれば器は小さい方がいいんですね」と松本さん。これまで和食器には縁がなかったふたりは、築地の「山口陶器店」を頼りに、また有田焼の「カマチ陶舗」に器をセミオーダーして器を集めていったそう。

今回「たち吉」から選んだ彩りのある器を前にして、松本さんは「おでんはどうしても地味になりがちなので、器に華があるといいですね」。個性的な色や柄は、作家物にしかない強みであることをふたりとも再確認した様子。「水野幸一さんの鉢は、うちの料理に合う予感がしていました。器の色も鮮やかで、フレンチのエッセンスが入った和食が映えます」と盛り込んだ料理を前に、満足そうな表情の根内シェフであった。

写真にある「たち吉」の5つの器には、「深めの小鉢」という共通点があった。これは「平ちゃん」の料理がおでんと出汁を中心に組み立てられているからである。この店では、鰹節と昆布の基本だしだけでなく、魚貝や牛すじなど、それぞれの料理に合わせた出汁を用意している。だからこそのジレンマもあるそうで・・・。「おでん種も自家製ですが、出汁にも凝っているのでお客様には全部飲み干してもらいたい。しかし出汁でお腹いっぱいになって、コースを最後まで楽しめないのは残念。器そのものを小さくすると、折敷の上が寂しくなるし・・・」と根内さん。

だからこそ、今回の「たち吉」のようなリムがあったり、少し外に開いていたりするデザインの小鉢は、「料理が少量でも映える点がいい」と使い勝手の良さが印象に残ったそうだ。「この時期のおでんにスルメイカを使ったものを用意しているのですが、黒川さんの器の色と形に『これにはイカだ!』と閃きました(笑)。スルメイカの濃厚な出汁は少量でも満足いただけるものですが、この小鉢はまさに〝飲み切りサイズ〞。食欲もそそられる色ですね」。

2021年6月にオープンしたこの店。当初は「ラペ」の常連客が中心だったそうだが、少しずつ「平ちゃん」だけを目的に訪れる客も増えてきたそう。「常連さんは食べることが大好きなので、量を召し上がる方が多い。ところが新規のお客様は、量はほどほどで十分と言われます。コースの品数はそのままに一皿の量を加減する方向に移行しています」と松本シェフ。そういう意味でも今回のような、小さくても目が満足するような作家物の器は今後の器選びのヒントになったようだ。