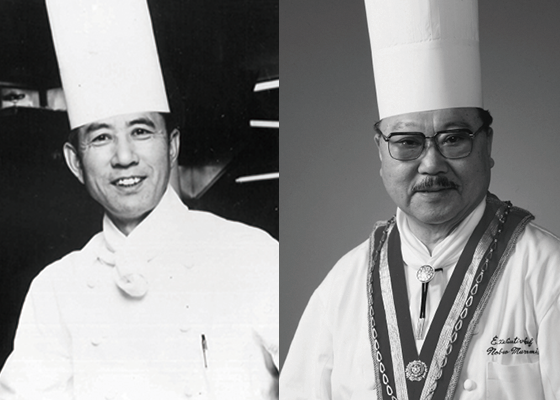

高度成長時代に入り、カラーテレビの本放送が始まった1960年代。東京オリンピックの開催が決定すると、東京ではホテルの建設ラッシュが始まった。そのなかで、2人のスターシェフが生まれる。帝国ホテルの村上信夫とホテルオークラの小野正吉だ。

東京オリンピックが1964年に開催されることが決まると、東京はホテルの建設ブームに沸いた。1962(昭和37)年には「ホテルオークラ」、1964年には「ホテルニューオータニ」が華々しく開業。いずれのホテルも、フランス料理のレストランをメインダイニングに据えた。

そんな1960年代の幕開けの年、 NHKの「きょうの料理」に一人のフランス料理のシェフが講師として登場する。「帝国ホテル」第2新館の料理長を務める村上信夫だ。

柔和な笑顔に、いかにも旨い料理を作りそうな体躯……。料理の味を見ては指でOKサインを出し、カメラに向かって「素晴らしい。ベリーグッド」と言ってニッコリ笑う。村上は、たちまちお茶の間の人気者になった。

1921(大正10)年、村上は東京市神田区(現・千代田区神田岩本町)に生まれた。11歳で両親を亡くし、小学校を卒業すると、12歳で浅草ブラジルコーヒーに入店。銀座「つばめグリル」、新橋「第一ホテル」、レストラン「リッツ」などを経て、39 (昭和14)年、18歳で帝国ホテルに見習いとして採用された。

村上が調理場に入った頃、帝国ホテルの料理長を務めていたのは、石渡文治郎である。石渡は、1929年にすでに、栗田千代吉らとともに帝国ホテルから本場フランスへ、料理修業に派遣されていた。修業先はパリの名門「ホテル・リッツ」。当時は現役のエスコフィエが調理場を指揮して、石渡らは目の前でその仕事ぶりを見、その精神を心に刻んだ。「基本に忠実であれ。ただし、常に時代が求めるものを取り入れなければならない」というエスコフィエの教えは、今も帝国ホテルの調理場に息づいている。

本場で修業をし、帝国ホテルの厨房でさらに技に磨きをかけた石渡は、村上にとって憧れの存在である。しかも当時の厨房には、石渡のほかにも「宴会の栗田」と呼ばれた栗田、シャリアピン・ステーキを考案した筒井福夫、「ソースの達人」として知られた藤森富作など、きら星のごときシェフが集まっていた。そのなかで、村上は地道に、一歩一歩階段を上っていく。

村上が帝国ホテルの歴史の表舞台に登場するのは、1955年に料理研修で海外に留学したときからである。ベルギーの日本大使館で1年半、コックとして勤務したのち、1957年から「ホテル・リッツ」で修業。その間に北欧料理も研究し、犬丸社長の指示で、北欧の代表的な伝統料理「スモーガスボード」を日本に持ち帰ったのである。

そして1958年8月1日、この「スモーガスボード」を取り入れ、好きなものを好きなだけ食べるという食スタイルが楽しめる新形式レストラン「インペリアルバイキング」がスタート。料金は、昼は1200円、夜は1500円。週刊誌などで報じられ、連日長蛇の列ができるほどの人気で、帝国ホテルの新たな名物となったのである。

村上はその後、1964年に開催された東京オリンピックの選手村にできた日本、アジア、中東の選手団向けの「富士食堂」の料理長を務め、69年には、49歳で帝国ホテル第11代料理長に就任。翌70年には取締役総料理長となった。

それまで口伝や秘伝であったレシピを全員が共有できるようにレシピ集を作ったり、料理長がすべての職場のメニューを書くという伝統を改め、各レストランのシェフに、ある程度の自由裁量を与えたり……。いくつもの改革をもたらした。村上がトップに立ってからは、その温和な気質が調理場に浸透していった。

「村上ムッシュとホテルオークラの小野正吉さんは、私から見ると真逆の人でした。小野さんは、フランス料理の頂点を目指された方だと思います。一方の村上ムッシュは、フランス料理の裾野を広げた人。『きょうの料理』への出演などを通して、フランス料理の普及・啓蒙に貢献した人だと思います」と、帝国ホテル第13代料理長、田中健一郎さんは言う。

村上の対極でフランス料理界を牽引した、もう一人のスターシェフが、ホテルオークラの小野正吉だった。「村上ムッシュと小野さんがいたから、日本のフランス料理の今がある」と田中さんが言うように、2人の巨星は西洋料理の一ジャンルでしかなかったフランス料理を、「フランス料理」という独立した分野に押し上げた立役者であることは間違いない。

小野正吉は1918(大正7)年に、横浜で生まれた。家業は、横浜駅前の洋食屋。14歳で料理人の世界に飛び込み、虎ノ門の「東京俱楽部」、銀座の「ヤマト館」を経て、銀座にあった「東京ニューグランド」に入店した。この店は、横浜の「ホテルニューグランド」の東京支店。本店同様、料理長のサリー・ワイルが作るア・ラ・カルトのメニューが話題を呼んだ。流行の最先端をいく名店だった。そこに19歳から25歳まで在籍し、小野はワイルの薫陶を受ける。

しかし、第二次世界大戦が小野の人生を狂わせる。戦地から帰還した小野は、思うような仕事に就けず、東京の「ブリジストンアラスカ」に入店することができたのは、1955年のことだった。その後、月个瀬「コックドール」、日比谷「アラスカ」など、街場のレストランを回りながらチャンスを待った。

そんな小野の運は、「ホテルオークラ」の初代社長、野田岩次郎と出会ったことで開けていく。1961年、開業目前の「ホテルオークラ」に入社。「ホテルのシェフになる」という夢が叶った小野は、水を得た魚のようによく働いた。そして年、小野はついに総料理長にまで上り詰めるのである。

職人肌で勉強熱心。ぶっきらぼうで伝法なしゃべり方は終生変わらず、NHK「きょうの料理」ではアシスタント役のアナウンサーを「あんた」呼ばわりする。言葉は強いが、人望は厚かったという。

「小野ムッシュのノートはとても分かりやすく書いてあり、自分も同じようにノートを作ろうと、毎日書きためたものを、夜に整理しながらノートを作ったのを覚えています。質問に行くとていねいに教えてくださり、勉強すればするほどほめてくださった。私は、ムッシュに喜んでもらうために、一生懸命勉強しようと、心に誓っていました」と、ホテルオークラで料理人人生をスタートさせ、プティポワンのオーナーシェフとなった北岡尚信さんは話す。

小野は、フランス料理の本場から多くの料理人をオークラに招聘してフェアを開き、自分を含む日本の料理人の技術向上に貢献した。

招かれたなかにはポール・ボキューズ、ジョエル・ロブション、アラン・デュカスなど、フランス料理史にその名を残すグランシェフも少なくない。

小野は、村上とはまったく異なるアプローチで、日本のフランス料理界のレベルアップに貢献した。

日本経済が右肩上がりで成長を続けていた時代。国民はみな、「今日より明日のほうがよくなる」と信じていた。日本のフランス料理が大きな花を咲かせる下地が、できあがりつつあった。

山内章子=取材、文 星野泰孝=撮影

本記事は雑誌料理王国第228号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第228号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。