日本文学研究者で食通として知られるロバート キャンベルさんが、心に残るとっておきのレストランを紹介する本連載。第12回目は、東京・西国立の「オーベルジュ ときと」をご紹介する。このエリアにはかつて飛行場があり、飛行機産業によって街が栄えたため、「空の都」と呼ばれた時代があった。その歴史を受け継ぎ、様々な形で伝えながら、独自のガストロノミーを展開する「ときと」の魅力を探ろうと、石井義典総料理長のもとを訪ねた。

オーベルジュは、単なる宿泊施設を備えたレストランではない。

人はその言葉を聞けば、人家から少し離れた一つ家やのイメージを抱く。数をしぼって用意した客室と、夕方になれば丹精を込めて作った美味しい料理がダイニングで待っている。そのようなコンパクトで心地よい空間を連想するであろう。中世までさかのぼるというフランス語の語源には、もともと「おもてなしをする」ことと「守り、庇う」ことの二つの意味が兼ね備わっているし、英語の「ハーバー」(港)ともいわゆる二重語、つまり従兄のような関係にある。安堵の港。長い旅先で疲れた身体と心を安心して休ませる小ぶりで清潔なお宿をわたくしなどは先ず想像する。

日本ではここ数年、コロナ禍の影響で広まったかに見える都心離れが手伝い、行動に遠心力がかかっている。今年の春からはとくに富裕層のインバウンドが戻っており、大都会や地方の旧跡名所に限らず、かつて訪ねることもなかった郊外やその先に広がる山と川を越え、静かに美食が堪能できる土地へと向かう。今、その土地ならではの豊かな滋味を提供するオーベルジュに足が向かうのも、無理からぬことだと思う。わたくし自身、この一年間だけでも富山県、群馬県、そして豊富な湯量を誇る熊本県南阿蘇山麓のオーベルジュを巡り、各地固有の風情に疲れを癒してきた。

今年、多摩地域の中でも活気あふれる街・立川市の中心街から少しだけはずれた場所に、Auberge TOKITOは開業した。地元の経営者たちは無門庵という歴史ある土地の「奥座敷」を受け継ぎつつ、温泉を掘り、元々あった庭木や石、建物躯体の一部などを巧みに改修しながら再配置をして、陰影に富んだ静謐で美しいオアシスに仕立て上げている。

高くて堅牢な塀の中へ一歩足を踏み入れれば別世界。目の前に客をもてなし、心の安寧を守り抜くのにふさわしい房=エリアが三つ用意されている。「食房」には中庭に面したホールと広さにバリエーションのある個室、さらに最大10名収容できるカウンター席もある。四つの客室からなる「宿坊」は、それぞれ106㎡の広さを誇る。そして、昼間は和のアフタヌーンティー、夜はお酒が楽しめる隠れ家的な「茶房」が木々に覆われた庭のなかに佇んでいる。泊まる客はもちろん、食事だけでも、あるいは夕刻に一杯という御仁にやさしい表情も持っていて、まさに多様な「旅」の形に適した上質な癒やしの空間となっている。

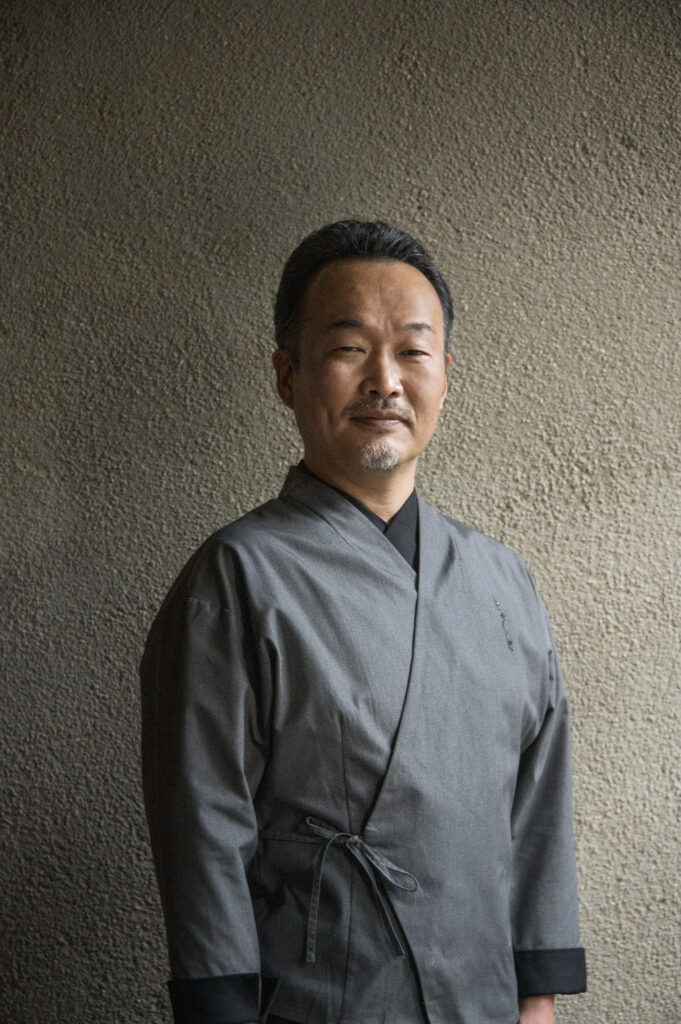

総料理長の石井義典さんに話を伺った。イギリスの名店「UMU(ウム)」で長くエグゼクティブシェフを務めた石井さんだが、日本の料理に対する愛情と探究心は留まるところを知らない。

道東の野付で上がったホタテは深い海の底が傾斜していく絶妙な位置で育っているから風味が豊かでとにかく甘い。藁焼きにしたメジマグロは冬の終わりにイワシを食べ味を強めるのだが、この日の一品はイワシが抜けた後のイカを食べる頃のもので、一段とマイルドに変化しているという。ことほど左様に、一点一点の器、お刺身を盛るガラス板の一枚までもが心血を注いで作った世界の一部となり、人を呼び込む影の深い内装や路地を優しく吹く夜風とともに、来る人を待ち守ってくれるのである。

石井 義典 いしい よしのり

1971年、埼玉県生まれ。幼少期から絵画や料理に感心を持つ。大阪あべの辻調理師学校卒業後、「京都吉兆」嵐山本店へ。9年間修業し副料理長に昇格。1999年から海外へ渡り、ジュネーブやNYで

国連大使公邸料理長を歴任。2010年にロンドン「UMU」2代目総料理長。欧州の日本料理店で初めてミシュラン2つ星獲得後、5年間維持。「ときと」ではプロデューサー兼総料理長。

オーベルジュ ときと

東京都立川市錦町一丁目24番地26

TEL 042-525-8888(9:00~22:00)

第2・第4火曜休み

※完全予約制。食房の営業時間、宿泊を含めた予約方法などは公式HPをチェック。

https://www.aubergetokito.com

ロバート キャンベル

日本文学研究者、早稲田大学特命教授。専門は近世・近代日本文学。ニューヨーク市に生まれ、1985年に九州大学文学部研究生として来日した。同学部専任講師や国文学研究資料館助教授を経て、2000年に東京大学大学院総合文化研究科助教授、2007年から同研究科教授。17年、国文学研究資料館館長を経て現職。テレビでのMCやニュースコメンテーター、新聞や雑誌への寄稿、書評、ラジオ番組の企画出演など、活動は多岐に渡る。

text: Robert Campbell photo: Tomoko Osada