田中宏隆(たなか・ひろたか)

「スマートキッチン・サミット・ジャパン」ディレクター。パナソニック、マッキンゼーなどを経て、 2017年1月よりシグマクシスに参画。ハイテク・製造業・通信、成長戦略、新規事業開発、M&A、実行・交渉等幅広いテーマに精通。食・料理という領域における日本として進むべき道を明らかにし、新たな産業の創造を目指している。

「食×テクノロジー」がもたらす豊かな未来について、熱量の高いプレゼンテーションが繰り広げられるカンファレンス、「スマートキッチン・サミット・ジャパン」。2015年にアメリカで誕生し、2017年に日本に上陸。昨年8月8日から9日にかけて、第3回が東京・日比谷にて開催された。主催のシグマクシス社ディレクターの田中宏隆さんは、「テクノロジーの進化や、社会状況の変化によりシェフの役割にも転換期が訪れている」という。実際、昨年のカンファレンスでは、「シェフが担う役割の変化」と題して、「Mr. CHEESECAKE」の田村浩二さんが登壇。なぜ今、「フードテック」がこれほどまでに注目されるのか。前出の田中さんに話を聞いた。

―昨年、「スマートキッチン・サミット・ジャパン」(以下SKSJ)に参加した際、「コネクテッドシェフ」という言葉を初めて耳にしました。一体、どういう料理人を指すのか、改めて教えてください。

田中宏隆さん(以下田中、敬称略) 昨年5月に開催されたあるテクノロジー系のイベントで、「コネクテッドシェフ」を新たな領域としてお話しました。その定義は、「シェフ」の枠組みを越えて、エンターテインメントや医療、スタートアップなどの要素を加味し、新しい価値を創造する料理人です。料理を作る職人であると同時に、発信力もあり、異ジャンルとも「繋がり」がある料理人として捉えています。

―アメリカでは、すでに「コネクテッドシェフ」という言葉が一般的に使われているのでしょうか?

田中 近頃、言い出し始めていますね。作り手と食べ手の関係性を眺めてみると、テクノロジーの進化や社会の変化によって、今、シェフの役割が変わりつつあります。例えば、アメリカで有名なのが、「エンターテインメントシェフ」、「セレブリティシェフ」と呼ばれるTyler Florence。彼は、大学でCulinary Artsを学んだ後に、料理専門チャンネルで番組を持ったり、レストランも運営したりと幅広く活躍していますが、現在、「イニット」という、パーソナライズドレシピアプリのアドバイザーも務め、サービス開発にも関わっています。また、コネクテッドシェフの中には、「起業家シェフ」と呼ばれる人たちもいます。日本でもダイジェスト版が発行された画期的な料理本「モダニスト・キュイジーヌ」の当初の共同著者のひとり、Chris Youngがそう。本に書いた低温調理やサイエンスクッキングを具現化し、「ChefSteps」というベンチャーを設立。メニュー開発、レシピ開発、さらにデバイス開発というキャリアを重ねました。さらに、「シェフドクター」というカテゴリーが注目されていますが、知っていますか?

―医者であると同時に、料理のプロでもある …? どういうことでしょうか。

田中 昨年のSKSJで「医食同源の進化」をテーマに登壇してもらった、アメリカのRobert E Grahamは、医師免許を持ったシェフです。彼は、NYの内科医。病院勤めの際、生活習慣病である糖尿病患者は、投薬して一度よくなっても、また病院に戻ってきてしまう。根本的な治療のためには、食べ物で治そうと一念発起。病院を辞めて自分のクリニックを構え、屋上に野菜畑を作り、患者に何を食べたらいいのか、どうしたら健康的な生活を送れるのかをアドバイスし、行動変容を促しています。様々な最新デバイスも駆使し、その人の体内の情報を理解して、健康状態に合わせた料理を提供するということもしているそうです。そのようなシェフドクター以外にも、シェフの技術をロボットに応用するプレイヤーがいたり、シェフが代替肉の開発に携わったりと、世界を見渡せば、シェフの技術によって、フードビジネスの裾野が現在進行形で広がっているといえます。

―今回の特集では、まさに「キッチンを飛び出したシェフ」をフィーチャーしています。こういったシェフの動きは、私たち食べる側にとってどのような影響を及ぼすのでしょう?

田中 今は、おいしいものがいつでも安く手に入り、調理時間も短縮されて便利ですよね。特に日本は、コンビニエンスストアやファストフード店も多く、24時間そこそこおいしい食事を摂ることが可能です。でも、よくよく眺めてみると、実は、美食と大量生産されている食の二極化が進んでいて、その中間のもう少しいい食事を摂りたいという欲求を満たすのは、案外難しいのではないでしょうか。

―確かに。日々の食事にそれほど不満はないですが、時間やコストなど状況によっては、妥協することは多々あります。外食も中食も、そんな時の選択肢はバラエティに富んでいますね。それに比べて、美食までいかなくても、ちょっと手のこんだものやヘルシーなもの、普段より少し特別なシチュエーションで食を楽しみたいと思った時の選択肢は、それほど多くないかもしれません。

田中 パッケージ化された食ではなく、例えば、もう少し人とコミュニケーションを楽しみながら食べたければ、シェアダイニングが受け皿になりますし、シェフ監修のパーソナライズドフードが浸透したら、おいしさと健康の両立が可能になります。食には多様な価値があり、テックによって具現化するサービスとプロのシェフが接続したならば、クオリティも高まりますよね。それは、私たち食べ手にとっても幸せなことだと思います。

―そもそも、アメリカでフードテックが盛り上がり始めたのも…。

田中 はい。食べる人たちの欲求とテックが自然な流れで繋がり、テクノロジーへの期待と投資が増加した。そのクロスポイントとなった年が2015年です。そこを境にグローバルなフードテックカンファレンスが始まっています。

―本国のSKSもその年にスタートしていますよね。

田中 発祥の地、シアトルの背景を知ると納得すると思いますよ。前出の「モダニスト・キュイジーヌ」が生まれたラボはシアトル。マイクロソフトやアマゾンがある街で、エンジニアがいる。さらに、シアトルにはクラフトビールのブルワリーも多い。すると、大学生、食を生業とする人々、エンジニアが渾然一体となって、「なんかやろうぜ」という空気が醸成されやすいのです。

―クリエイティブな空気が流れている。

田中 実は、アメリカでサイエンスクッキングへの関心が高まったのは、もともと、彼らの親世代の食生活が、コーンフレークやピザなど典型的なアメリカの食事が中心だったため、親から家庭料理のレシピを受け継いでいないのです。すると、ミレニアル世代の彼らはレシピブックを見て作るようになる。そこで「いや、待てよ。レシピブックをデジタル化したらいいのでは?」とか、「サイエンスクッキングって、要は、温度と時間をコントロールしたら調理ができるってこと? じゃあ、温度センサー付けて調理器具を作ってみよう」と。少しさかのぼって、2012年には当時「WIRED」編集長だったクリス・アンダーソンの「メイカーズ」(デスクトップ上でオープンソースのデザインと3Dプリンタを使った製造業を捉えた著作)が出版されています。その辺りから、誰でもデバイスが作れるムーブメントが誕生していたことも見逃せません。

―今後、日本でもそういったフードテックの潮流が生まれる余地はあるのでしょうか?

田中 日本の大手食品メーカーには、非常に優れた技術的なノウハウがたくさんあります。例えば、代替肉。日本の技術を持ってすれば、プロトタイプのレベルではおいしいものが作れるのです。ただ、商品化するとなると、やはり投資家の環境が整っている欧米の方が強いんですよね…。

―なるほど。しかし、裏を返すとその分、可能性があるとも…。

田中 そうですね。日本では、シェフが商品開発の段階からがっちり取り組むという事例がまだまだ少ないのです。日本には、物を作る人も、レストランや社食など場所を持っている人もたくさんいます。ただ、圧倒的に足りていないのが、調理のプロなのです。シェフの方たちに、もっとベンチャー事業に入っていただけたらと思いますが、巻き込むのがなかなか難しい。我々も、今後さらに、シェフの多様な働き方を世の中に示せたらと思っています。

―そういった観点から、今、注目しているシェフの方はいらっしゃいますか?

田中 昨年の SKSJに登壇した「 Mr. CHEESECAKE」の田村浩二さんとは初めてお会いした時に、新しいシェフの働き方を提示できたらいいですねと盛り上がりました。また、同じく昨年のSKSJのスピーカーの一人だった「日本料理 銭屋」の髙木慎一郎さんは、英語も堪能で、視点もグローバルです。また、JAXAと民間の共創で、世界初の宇宙食料マーケット創出を目指すプログラム「Space Food X(スペースフードエックス)」では、理論派で知られるシェフの参加も決まっています。

―なぜ、そこまで、フードテックとシェフについて注目されているのでしょう?

田中 フードテックは、食を通して社会課題を解決できると共に、食の多様な価値を提案できると考えているからです。1年間で世界の人口の70億人が食事をする回数はどれくらいだと思いますか? 合計7兆回です。仮に、この10%の食事の回数に世界中の人が100円でも追加で払ったら70兆円になりますよね。先程述べた、美食と大量生産の間にある中間クラスの食の選択肢が少しでも豊かになれば、需要と供給が見合う食のロングテールが伸びていく。アメリカもイタリアも、実は日本よりこのロングテールが高めという調査結果も出ています。

―日本にはおいしいものが溢れている印象なのに…。

田中 意外ですよね。日本の食の価値がもっと多様化したら、人はもっと幸せになれるはずです。それを実現するのが、テクノロジーとサイエンス。そして、フードテックを活用するシェフたちだと思っています。新時代のシェフが増え、多様化していくことで、日本の食は大きく変わると信じています。

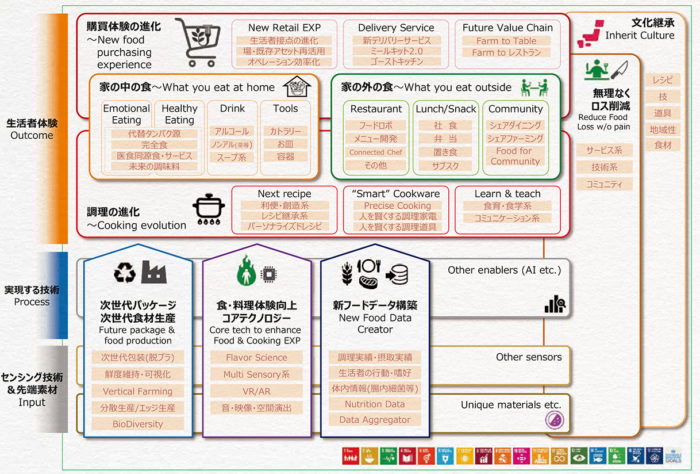

下の図は、昨年の「スマートキッチン・サミット・ジャパン」開催時に、主催であり、今回話を聞いたシグマクシス社が参加者に配布したもの。「フードテック」を支える技術が、日々食事を楽しむ生活者にとってどのような役割を果たすのか? 普段何気なく積み重ねている食の経験や、取り巻くサービスは、フードテックの中にあって、どこに位置づけられるのかが見えてくる。この図式によると、今回の特集でフォーカスした料理人やサービスは、購買体験の進化と調理の進化がもたらす、「家の外の食」や、食材や地域性、技などをまとめた「文化継承」にまたがることがわかる。

text 浅井直子

本記事は雑誌料理王国2020年4月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2020年4月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。