東京・渋谷区「LATURE」で2月中旬まで、福島県浪江町にある請戸(うけど)漁港で水揚げされた海産物“請戸もの”や浪江産食材を使った料理を提供する『請戸ものフェア』を開催する。プレイベントとして、1月16日には会食イベントが行われた。それらの実施に先駆け、室田シェフは2024年10月に浪江町を訪ねている。現地視察やプレイベントの料理を通して、浪江町食材の魅力に迫る。

福島県の沿岸部にある浪江町は、海や山、川に囲まれた自然あふれる地域。積雪がほとんどない温暖な気候から町は商業を中心に栄え、農林水産業も盛んに行われてきた。

請戸漁港の魚は古くからブランド品として高値で取引され、良質な水に育まれる農産物やお酒も同様に高い評価を受けてきた。

それが東日本大震災で一変する。浪江町は震度6強を観測。15mを超える津波に襲われ、死者182人、約1,000の事業所が被災した。海から約300mの請戸小学校は倒壊を免れ、県内唯一の震災遺構として大津波の脅威を今に伝える。

震災の翌日、福島第一原子力発電所から半径10km圏内の浪江町は、原発事故に伴う避難指示が全町民に降りる。今でも町の75%は帰宅困難地域に指定され立ち入り禁止。震災前は約2万人の人口であったが、現在も多くの町民が避難生活を続けており、町内の居住人口は、約10分の1の2,000人ほどとなっている。

避難が解除され、復興に向かって歩み始めた浪江町の人々を、今度は風評被害が苦しめる。

農水産物は、国のガイドラインに沿って安全性を確認されたものだけが出荷され、その結果も公表している。請戸港では、国が定める基準の100ベクレル/kgよりも厳しい自主基準を独自に設け、25ベクレル/kg を超えたものは精密検査し、50ベクレル/kgを超えた魚は結果を公表し出荷しない。

より一層の安全性に取り組み続けているため、業者の間では「かえって安心」という声も上がる一方で、消費者の間では未だ風評被害の影響が根強く残る。

厳しい状況にありながらも、浪江町の生産者が高いモチベーションを持って取り組み続けられるのは、自分たちの手がける農作物や水産物に絶対の自信を持つからだ。「食べてもらったらわかる」。安全性はもちろんのこと、高品質で唯一の味わいが浪江産食材にはある、と胸を張る。

そんな生産者の想いも込め、浪江産食材を料理に表現した室田さんは、食材の持つ力を最大限に活かした料理を手がける名手だ。地元の食材を愛して活かすことをフレンチの真髄とし、店でも日本の食材にこだわった料理を提供する。

「食の魅力を発信して社会啓発できるのが料理人。率先して社会貢献すべき」という信念を持ち、料理を通して食の問題提起をし続ける。今回の現地視察でも生産者にさまざまな疑問を投げかけ、真剣に耳を傾ける姿が印象的だった。

福島沖は親潮と黒潮がぶつかる潮目の海で、魚の身質が良く種類が豊富な「宝の海」として知られる。古くから、浜通り(福島県沿岸部のこと)で獲れる魚は“常磐もの”として人気を集め、とりわけ請戸港で水揚げされたものは“請戸もの”と一目置かれ、築地でも高い知名度と評価を誇ってきた。

港のすぐそばに好漁場が広がり、鮮度の高いうちに港へ持ち帰れる地の利も“請戸もの”たる理由だが、その価値を上げたのは漁師の腕に他ならない。請戸の漁師は魚の扱いが丁寧なことで知られ、鮮度とおいしさを保つための技術と高い意識が脈々と受け継がれている。

請戸港は震災で壊滅的な被害を受け、2020年4月に再開されるまで実に9年という長い年月を要した。94隻あった漁船も29隻となり、水産資源保護や魚価維持などの問題から現在も月に12日程度しか漁ができないため、漁獲量は5分の1ほどに減った。

しかし、新設した漁港は“請戸もの”の質をさらに上げる合理的な造りとなり、テキパキと働くその姿には若い世代や女性も多く活気にあふれる。「請戸の海に出たい」と戻ってきた漁師たちの活躍により、1日の漁獲量は震災前より多い日も珍しくないという。

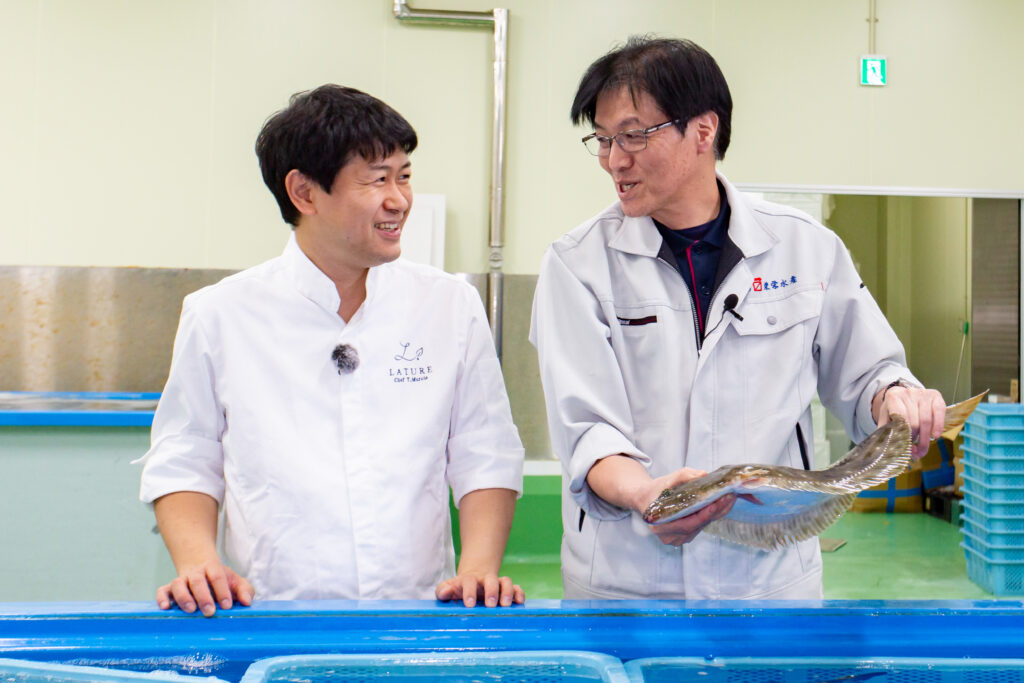

競りの様子を見学した室田さんは「築地と比べても魚がきれい」と、見るからに品質の高い魚の数々にほれぼれ。ぜひ仲買人さんと話したいと、柴栄水産を訪ねることに。

相馬双葉漁協(請戸漁港)

浪江町大字請戸字中島地先

TEL 0240-34-4121

明治30年から浪江町で続く柴栄水産は、活魚の卸売や鮮魚の直送、加工品販売を行う水産会社。港と同様に震災から約9年の休業を余儀なくされたが、「浪江町以外での再建は考えられなかった」と代表取締役の柴強さんは語る。

2020年7月、請戸港の初競りとともに事業を再開。魚の質を心配していたが杞憂であったと笑顔を見せる。「むしろ震災前よりも向上していました」。

現在も活魚を豊洲へ卸す柴栄水産は、全国でもいち早く活魚の輸送に取り組んできた。競り落とした魚は状態に見て生け簀で活け越し、つまり最高の状態に戻してから出荷が行われる。その目と腕を信頼する取引先も多く、行く先々で再開を喜ばれた。

生け簀のホッキ貝を手に取り、状態の良さを確認する室田さん。「この状態で店に届けてもらえるのはかなり楽しみですね。店で少し寝かせてから使う人も多いのでは?」という問いかけに、「甘みや旨みが出るのでそうする人が多いですね。わかってもらえてうれしいね」と柴さん。

柴栄水産で扱う“請戸もの”を試食させてもらった。ひと切れ口にするや否や室田さんから笑顔がこぼれる。「僕がこれまで食べたヒラメで一番おいしい。これを食べたら、ほかのヒラメを食べられなくなってしまう」。

柴さんは、“漁法・船や港での扱い方・仕入れた後の管理”の3つがマッチングしなければこの身質にはならないと断言する。

「思いのこもった大切にされた魚だということは、食べたらわかります。食材、とくに魚は手元に届くまでの手入れがよくなければ、料理人の腕がいくらよくても意味がない。信頼できる魚に出会えてうれしいです」と、室田さんは喜びをかみしめ、会食イベントでは“請戸もの”を中心とするコースが振る舞われた。

有限会社柴栄水産

浪江町請戸古川15−7

TEL 0240-23-5411

浪江町は人口が減った一方で、昨今住みたい町として注目を集め、若い世代を中心に移住者を増やしている。在来種のエゴマを栽培する大高充さんも震災後に浪江町へ移住した一人だ。

浪江町に移住した友人をたびたび訪ねていたという大高さんは、自身の進路に悩み、浪江町でボランティアに参加する。そこで、NPO法人Jinの川村博さんの「震災で何もなくなった町を一次産業から建て直す」という言葉に感銘を受け、移住を決意する。

農業未経験の大高さんは、NPO法人Jinの研究生として花き栽培の修行を積むがコロナの影響で紆余曲折する中で、エゴマを栽培する石井農園の石井絹江さんと出会う。地元農家の手伝いをしながら農業の基礎を学び、エゴマ農家としての道を歩み始める。

シソ科のエゴマは、白と黒の2種類がある。黒は主にエゴマ油に、大高さんが栽培する白は実を焙煎してそのまま食すことが多い。試食した室田さんは、「ゴマとも異なるプチプチと弾けるような食感が独特で楽しい。シソに似た爽やかな香りが鼻に抜けるのも非常にいいですね」と目を輝かせ、浪江町×LATUREのイベントで振る舞われたコースはエゴマで始まり、エゴマで終えた。

古くから近隣地域に自生していたというエゴマは、白餅に練り込んだ郷土料理“じゅうねん餅”で味わうなど馴染みのある食材ではあったが、本格的な栽培が始まったのは震災後だ。ほかの地域よりも浪江町のエゴマはひと回り小さく、その分口当たりが良いのが特徴となっている。

食感を添える薬味としてはもちろん、ドレッシングや調味料、スイーツなどの加工品にも多用される。大高さんは、いわき市の「いわきチョコレート」とエゴマスイーツを共同開発。チョコレートとキャラメルをエゴマのチュイルとチーズクッキーで挟む「えごまる」は、評判上々だ。

エゴマの未来に可能性を感じている大高さんには、新たな夢ができた。近い将来、奥様とエゴマ専門スイーツ店を開くことだ。「浪江町に来て、毎日わくわくしています」と晴れやかな笑顔で語った。

オオタカ農業

浪江町大字幾世橋字田中前5番地

https://ohtakafarm.jp/

浪江町の海沿いに蔵を構えていた鈴木酒造店は、江戸時代に廻船問屋から始まった。大漁の日には看板地酒の「磐城壽(いわきことぶき)」で祝われるなど、地元の漁師たちに愛されてきたが、“日本一海に近い酒蔵”は津波ですべて流された。

「もう酒造りはできない」と鈴木荘司さんは当時の絶望を振り返る。震災から1ヶ月が経とうとする4月1日、鈴木酒造店の蔵付き酵母が残っているとの連絡を受ける。「たまたま震災前に福島県の研究所に預けていたんです」。

酵母があれば、また“鈴木酒造店の酒”が造れる。南会津町にある知り合いの酒造会社で醸造タンクを貸り、同年の夏には本数限定で「磐城壽」を再び醸造。古くからのファンを喜ばせた。

そんな折に、山形県長井市に廃業予定の酒蔵があるという情報が入る。すぐに酒造りが始められる環境が整い、水もきれいだ。移住を決意し、長井での酒造りを再開する。

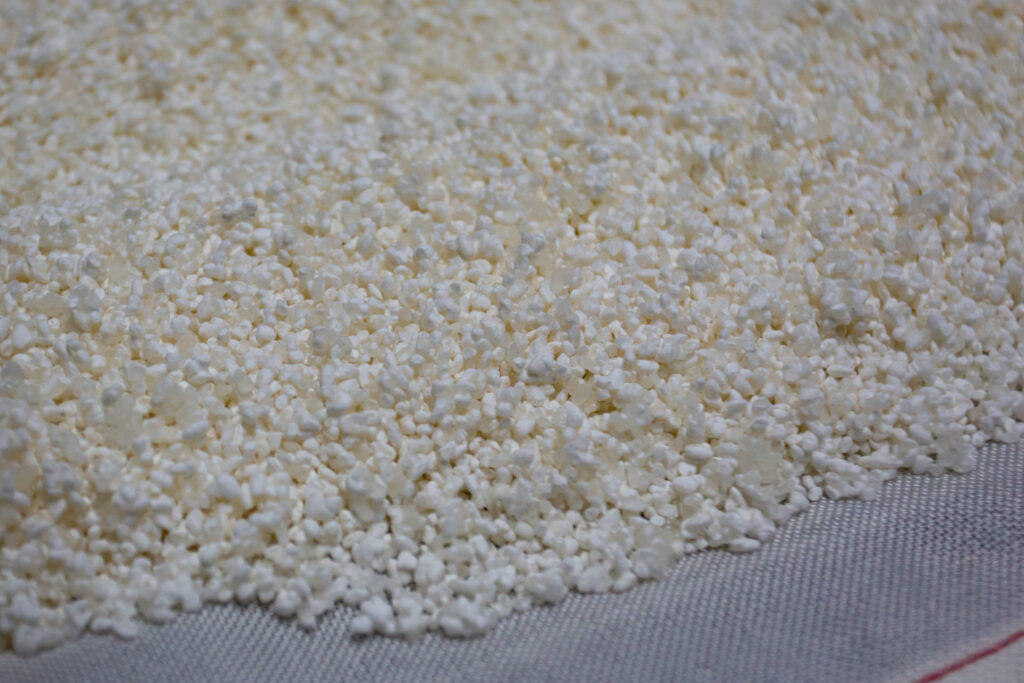

浪江町での酒造りでは、米づくりに最も力を入れる。通常、酒造りには酒米が使われるが、あえて食用の浪江産コシヒカリを用いる。酒の材料となる米に求められる放射性物質濃度の基準は、食用米より厳しいからだ。酒造りを通して、浪江の米の安全性を証明したいという強い思いが込められる。

少人数での運営を前提にした浪江町の酒造りでは、少量だからこそできる酒にも挑戦する。人工知能(AI)で解析を行い、ヒラメに合う酒、ホッキ貝に合う酒など、“請戸もの”の魚種に合わせたニッチな酒の開発もその取り組みのひとつだ。「面白い。これはフレンチにも合う」。試飲した室田さんの顔がほころぶ。

図らずも県をまたいだ2つの蔵を有する、全国的にも稀有な酒蔵となった鈴木酒造店。2023年12月には「故郷ふたつ海」と「故郷ふたつ山」という二種の貴醸酒を発表し、タイへの本格輸出を決めている。「浪江町の文化と復興への努力を世界に伝えたい」と挑戦し続ける。

鈴木酒造店 浪江蔵

浪江町幾世橋知命寺40 なみえの技・なりわい館内

0240-35-2337

浪江生まれ浪江育ちの吉田さやかさん。避難指示で地元を離れ、浪江町での暮らしや文化が自分にとってかけがいのないアイデンティティであったことを改めて実感したと話す。

実家は代々米農家で、母屋は約150年の歴史を持つ建物だ。震災前は一般企業に勤めていたが、先代たちが残してくれた土地や家、文化を守っていきたいという強い想いに駆られ、避難解除後に浪江町へ戻り農家への転身を決意した。

長い期間、人がいなかった浪江町では獣害が深刻な問題になっていた。吉田さんは獣害にあいにくい作物をと考え、栽培作物をニンニクに決めた。ニンニクは貯蔵期間が長く、さまざまな料理と合い、汎用性も高いので6次産業化も見込める。そして、なによりも思い出がある。

「この地域では古くから祭の前に、勝つ男という当て字から縁起をかついでカツオを食べる習慣があるんです。それに必ず添えられるのが、赤ニンニクのすりおろし。ニンニクのにおいを嗅ぐと、みんなが楽しそうに食卓を囲んでいる風景を思い出すんです」。

浪江町にはニンニク専門農家がいなかったため、栽培の基礎知識は青森県で学んだ。2020年に竹藪となった近隣の耕作放棄地を譲り受け、たった一人で栽培を始める。

ニンニクは品質の高さがたちまち評判を呼び、初年度に作付けした8,000株を完売しただけでなく、翌年分までを予約で埋めた。2年目には3万株、現在は6万株を栽培。浪江町内をはじめ、関東や仙台のレストランなどで広く採用され、順調に生産量と販路を拡大。試食をした室田さんは深く頷き、その評判に納得する。

多くのシェフの心を掴んだおいしさの理由を尋ねると「馬の堆肥です」と明快な答えが返ってきた。先祖代々地域の伝統行事“相馬野馬追”に参加してきた吉田家では、馬の飼育も受け継がれてきた。吉田さんも、幼い頃から馬とともに暮らしてきたという。

「ニンニクを育てるなら馬の堆肥が一番よ、とアドバイスをくれた祖母のおかげなんです」。主におがくずを食す馬の堆肥はやわらかく、水捌けが良い上に保水性や保肥力もある。“野馬追に参加するサムライの馬の堆肥を使っている”ことから、サムライガーリックと名付け、商標登録も終えた。馬糞の利活用も模索していたので、一石二鳥のアイデアだったという。

ニンニクを評価してもらえることはもちろんだが、野馬追や浪江の文化に興味をもってもらえる機会が増えたことを喜ぶ。

浪江町をもっと知ってもらいたいと、母屋をプラットフォームにした農業体験や文化体験などの滞在プログラムも企画する。「なくしてしまったものを悔やむよりも、今あるものを大切にする」。浪江町の文化を継承していくために、できることから取り組んでいきたいと語った。

サムライガーリック(株式会社ランドビルドファーム)

浪江町室原

https://www.instagram.com/landbuild_farm/

インフルエンサーやメディア関係者、浪江町の関係者17名が参加した会食イベント。参加者からは浪江町の食材のレベルの高さに感動したという感想から、会食に参加し浪江町の食の安全性への真摯な取り組みを理解できたが、もっと一般消費者に向けた発信に力を入れた方がいいという意見まで飛び交った。

「まだまだ可能性を秘めている浪江町の食材をもっと知りたいですし、福島県、ひいては東北全体のことももっと勉強したくなりました」と、室田さん。学びを刺激される視察となったようだ。

LATUTREでは2月中旬までランチとディナーのコースで浪江産食材を使った料理を提供する。会食イベントとは提供内容が異なるので、詳細は店舗へ確認を。

LATURE ラチュレ

東京都渋谷区渋谷2-2-2

03-6450-5297

https://www.lature.jp/

text, photo: 君島有紀