黒船がやって来てから、やれ西洋だ、なんだといったところで、とにかく、最初は何もなかったのである。だがそんな時代でも、果敢にフランス料理に挑戦した人たちがいる。そして、彼らを信じ、ひとりでも多くの人にそのおいしさを伝えようと試行錯誤しながら料理を提供し続けたレストランがある。今なお残る「上野精養軒」「富士屋ホテル」そして「東洋軒」の声をうかがいながら、当時の西洋・フランス料理界を紐解いていこう。

フランス料理はいつ、どこから、どんな風に伝えられたのだろうか。この素朴な疑問を探ると、まずは幕末の〝外国人居留地〞に辿り着く。

外国人の滞在が認められたこの居留地があったのは、長崎、函館(当時は箱館)、横浜、神戸、大阪、新潟の各地。慶應3(1867)年には幕府の膝元である江戸鉄砲洲(現在の中央区明石町付近)にも居留地が開かれた。翌年の明治元(1868)年には開国、文明開化の時代がやってくる。

居留地の各港町には、外国の役人や商人が次々と上陸してきた。当然、宿屋食堂が急速に必要となる。先に居着いた外国人が主体となって次第にホテルができ、そのなかで外国人の経営者・料理人による各国料理が出されるようになった。レストランの誕生だ。そしてすでに、この居留地の外国人料理人のもとで、料理技術を習得しようと奮闘する日本人がいたという記録が残っている。きっと、言葉も耳で少しずつ覚えていったのだろう。フランス料理はこうした混沌のなかで、静かにゆっくりと根を下ろしていった。

ところで、関東の、日本人によるフランス料理店のオープンはいつだったのだろう。明治初頭、〝西洋料理屋〞はすでにちらほらあった。関東に絞れば、「横浜沿革史」によると明治2(1869)年、横浜姿見町に大野谷蔵という長崎出身の人が開いた「崎陽亭」(城陽亭の説も)があり、明治3(1870)年には、外神田佐久間町に開業の「三河屋」が、明治元年創刊の「中外新聞」に開店の広告を出している。だが、これらは明治5(1872)年に本格的に開業した「築地精養軒」の比ではなかった。そう、築地精養軒はフランス料理界において、圧倒的な存在なのである。

創設者の北村重威は、元は京都の淮門跡仏光寺の寺侍。幕末の動乱期に岩倉具視と出会って側用人となり、上京。当時明治の新政府が東京で外国の高官をもてなせる場が「築地ホテル館」1軒しかなく、たびたび横浜の外国人経営レストランに早馬を飛ばして料理を取り寄せ、宴席に間に合わせていた。そんな状況を苦々しく、国辱とすら思っていた北村は、外国人経営のホテルやレストランに劣らぬ店が大至急必要だと考え、岩倉はもちろん、大久保利通などの政財界指導者の支援を得て築地精養軒(精養軒ホテル)を誕生させた。シェフもフランス料理を知る外国人を招き、そのもとで、日本人に本物のフランス料理を学ばせた。いずれここで学んだ日本人自らがフランス料理をつくる日が来ると考えてのことだろう。

もちろん、当時の築地精養軒はまだまだ一般庶民に開かれた食事の場ではない。街場では、庶民がおっかなびっくり肉を食べ始めていた頃だ。庶民に開かれるのは、当分先のこととなる。

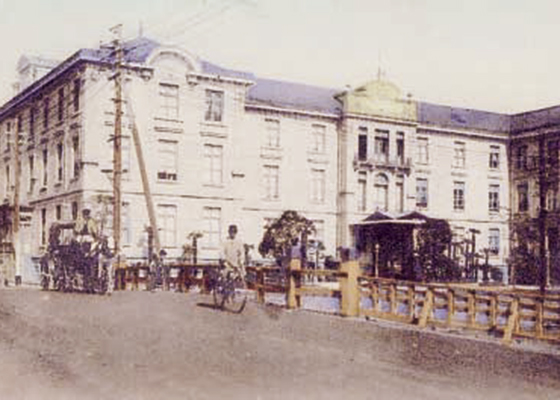

さらに北村は明治9(1876)年、上野公園開設に伴って公園内猫塚に支店「上野精養軒」を開く。多くの名店が戦火や災害で消えてしまったなか、上野精養軒は改築を重ね、今年で創業135年を迎えた。現17代目料理長の小原康夫さんに、精養軒の厨房の歴史について伺った。

「昭和44年、私が上野精養軒に入ったばかりの頃は、厨房こそ時代に合わせて新しくなっていましたが、料理の学び方は昔ながらのやり方でした。料理は教わるものではなく、先輩から〝盗む〞もの、というスタイルです。当時は、天皇の料理番として広く知られた秋山徳蔵さんが宮内省主厨長で、時折上野精養軒にもいらっしゃっていたことを覚えています。秋山さんがいらっしゃると、料理長以下全員がみな緊張してお迎えしていたことを思い出しますね。下っ端の私でしたが、ああ、この方が日本のフランス料理の牽引者なんだと憧れを抱きました。かつて精養軒にいらしたことも、私にとっては誇らしいことでした」さらに、小原さんが代々料理長に渡されてきた本を見せてくれた。

「大正元(1912)年に、当時の料理長田中勝蔵が書いた『西洋料理十二ヶ月』です。365日分、さまざまな西洋料理のレシピが載っています。代々の料理長が厨房で実際に使っていたのでボロボロになっていますが、精養軒の大切な宝です」

精養軒をはじめ、各居留地のホテルやレストランなどの厨房で日本人が外国人からフランス料理を学んでいた明治中頃、外国人シェフから腕を認められ、ホテルの料理長を任される人が現れる。日本人初のフランス料理シェフの誕生だ。

ひとりは神戸の黒沢為吉。明治初頭、旧フランス領インドシナでフランス料理の技術を学び、長崎のホテルで働いていたという。やがて明治20年頃、神戸でフランス人ルイ・ベギュー経営の「ホテル・ド・コロニー」(明治30年以降は「神戸オリエンタルホテル」に名称変更)に料理長として迎えられている。また、同じ頃、横浜では恩正長三郎が、「横浜オリエンタルホテル」の日本人料理長として迎えられていた。

さらにもうひとり、横浜で活躍した五百木熊吉。一説には横浜で外国人相手に車引きをしていたともいわれ、外国人に直接料理を習っていたようだ。川副保編・著『百味往来』(全日本司厨士協会西日本地区本部刊)には、当時、横浜のホテルで修業し、後に「富士見軒」で活躍した池山金一の手紙が紹介され、こうある。「……横浜の居留地の二十番はグランドホテル。十一番はオリエンタルホテルで、主人はオテントという綽名の外人、チーフは恩正長三郎さん。五番はクラブホテルで、チーフはフランス人のジャンサン、五百木熊吉さんがいた……」

すでにこの時代、横浜のホテルの厨房で日本人シェフが活躍していたという事実、うれしくなってくるではないか。

私たち以上に精養軒をご存じのお客さまが今も大勢いらっしゃることを、誇りに思っております。なかには、3代続いて当店で結婚披露宴をなさるご家族もいらっしゃるんですよ。最近では、披露宴を開かれたご夫婦が50年目を祝う金婚式をされることも。そんな日のお祝いメニューに「あのコンソメを入れてくださいね」とお気に入りの1品をご注文される方も少なくありません。厨房にいる私たちは、そんなご希望をいただけると本当にうれしいんです。

――17代目料理長の小原康夫さん。

創業時からの伝統的なレシピを守り、今も人気の「ビーフシチュー」。じっくり1週間かけてていねいにつくられた味は、うま味が凝縮され、濃厚。どこか懐かしさをも感じる。

澄んだ美しい色のコンソメも、昔の「精養軒」のメニューに何度となく載っていた。「このひと皿からスタートするお客さまも多いですね」と、今も精養軒自慢のひと皿だ。

馬田草織―文 長瀬ゆかり、増田岳二―写真

本記事は雑誌料理王国第237号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第237号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。