福岡にある老舗寿司店。多くの料理人が畏敬の念を持ってその名を上げる名職人は、多くを語らない。その仕事ぶりからにじみ出るのはただ、「食べる人を喜ばせたい」というシンプルながらも強い思いである。

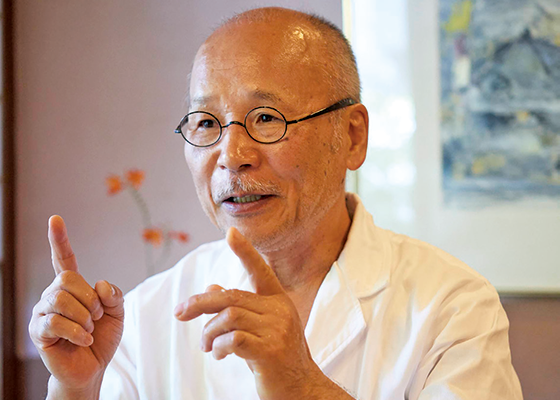

「ああ、吉冨さんね」。タクシーの運転手にも店名だけで通じるほどの老舗の有名店。福岡に行くと必ず立ち寄るという料理人も多く、ミシュランシェフをも魅了するという福岡・赤坂にある寿司店だ。しかし、オンラインの情報はほとんどない。実は、今まで雑誌などの取材は一切断ってきたという。「苦手なんですよ」大将の吉冨さんは手を止めることなく少し困ったように話す。今でこそ客との会話も楽しめるというが、もとは極度の人見知り。弟子を取ったのも最近のことだという。寿司職人には珍しいサウスポーは、次々と新鮮なネタに左の包丁を入れていく。その動きは、流れるように嫌味がない。

「さあ、始めるよ」と、穏やかな声とともに握り始める。席に着いた人数分を一斉に握る昔ながらのスタイルで、使いこまれた木製のネタ箱から素材を取り出しては、素早く握る。福岡市中央卸売市場鮮魚市場が目と鼻の先。この地に店を構えて38年が経つ。蔦の絡まる雅な戸を開けると穏やかな空気が流れ、まるで結界を抜けたような別世界が広がる。木のカウンターと4人掛けの席がひとつ、品のいい絵と橙色の花が生けられているほかに、一切の飾りはない。

もともとは京都の茶会席料理店で修業していた和食の職人。和食は、作る手間ひまはもちろん、皿も季節ごとに種類が必要だ。自分の店を持とうとしたとき「手っ取り早い」という理由で、寿司だけを出す店から始めることにした。しかし、4、5年経ったころ、当然頭打ちに。そんな時に訪れた東京・浅草の「弁天山美 古鮨」で江戸前寿司に出合い、何かが開けた。

「寿司は和食の一部としか思っていなかったんです。だから、とても驚きました。生の魚を握る寿司がなかったんだもの。保存食としての寿司。寿司は江戸時代にはでき上がっていたんだとあらためて感じました」

「美家古鮨さんにはお世話になってるんだよ。今でも通う、まさに原点だね」

「美家古鮨」は、古典的江戸前寿司の技法を今に伝える老舗中の老舗。ネタのすべてに和食とはまったく違う下ごしらえをしてある寿司に、江戸前とは何たるかを教えられたという。30年も前のこと、九州から東京に出てきた若き職人にとって、その寿司は衝撃だったことだろう。そこから吉冨寿しは変わった、そう書いておいてよと吉冨さんは笑うが、まさにここが原点だ。

市場近くの寿司屋にありがちな、鮮度頼みの寿司はひとつとしてない。煮きり、ツメ、ヅケ、酢〆め、昆布〆め、炙り、粗塩の打ち方まで吉冨さんの握る寿司は、そのすべての素材を研究し尽くし、日本料理の素地で丁寧な仕事が施してある。これほどの寿司を握りながら、今でも「美家古鮨」に足を運んでは初心に帰るという。そのくせ、「寿司はね、パッとやってパッと終われるのがいいんです。そのほうが作るほうも食べるほうも楽でしょう?」と、茶目っ気たっぷりに言ってのけるのだからたまらない。

「せっかくだからフグを出してあげたかったんだけど、なくてね。1匹でもあったらと聞いてみたんだけど……」こんなやり取りは、市場の近さならではだが、地のものをおいしく食べさせたいという強い思いが込められている。使う魚は玄界灘や有明海など近海ものにこだわり、ひとたび魚の話を始めれば、それがどんな魚で、どうしてそう食べさせたいのか、今まで培ってきた知識や技を惜しげなく披露する。一方で、自分の感性や求める味に合うものがあれば新しいものを取り入れ、それまでの味を“更新”することもいとわない。

米は大分産の「ひとめぼれ」。さまざまな品種の米を試してきたそうだが、やはり九州の魚には同じ土地の米が一番合うという。赤酢ですっきりと〆めた硬めのシャリを緩く握る。それが、破たんすることなく口の中でほろりとネタと溶け合う。緩すぎると、時にネタのメリハリと合わなくなるものだが、その塩梅はまさに“素材活かしの極み”。寿司をもっと美しく握る職人はほかにもいるかもしれないが、このほどけ具合こそが「吉冨寿し」の真骨頂だ。

数種類用意された煮切りの醤油は、店から1時間ほどのところにあるミツル醤油の「生成り、」を使って いる。福岡県糸島で自社醸造を復活させた若き醸造家、城慶典さんの醤油だ。実は、醤油を変えたのは2年ほど前。老舗でなくとも握り寿司において味を決める醤油を変えるのは勇気のいること。しかし、濃さと素材の味に寄り添うバランスのよさが気に入ったと、嬉しそうに話す。

「続けるためには頑張りすぎないこと。お客さんがほっとしてもらう場所でありたい」

「いつまで続けられるかわからないけど、ここまで続けられたのはお客さんの『おいしかった』という言葉に尽きますね。また来たいと言ってもらえたら、それが一番のご褒美」

寿司という料理は、客に手元をすべてさらすという緊張感がつねにある。ネタのひとつ、包丁の入れ方ひとつも客に見せることになる。一方で、食べた人の声を目の前で聞けるのは、キッチンに籠るほかの料理ではできない喜び、学びがある。だからこそ、日々丁寧に仕事をするという職人としての初心に帰ることを忘れない。「この緊張感が、結構好きなのかも。嫌いでもあるけどね」そう、いたずらっ子のように言う顔には、今日一番の笑い皴が刻まれていた。

text 佐倉ひかる photo 今清水隆宏

本記事は雑誌料理王国2016年10月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2016年10月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。