鳴神さんにとってのターニングポイントは、店の移転と重なるという。最初の店「NARUKAMI」を2003年に銀座でオープンしてから、2014年に南青山で「鳴神」をオープンするまで、11年の間に3店のオープンと2度の移転を経験している。

「僕にとって店の移転とは、転職のようなもの。そのたびに自分のやりたい店の形に近づいて、今があります」

鳴神さんがフランスへ渡り「メゾン・ド・トロワグロ」をはじめとする名店で腕を磨いていた1997年〜2001年当時は、ヨーロッパにおける日本の評価が高まり、リスペクトされるようになってきた時代。

「日本人魂のようなものが伝わりやすくなっていたので、日本人がパリで店を出したら、誰でもうまくいくんじゃないかと思いましたね。でも当時の僕にはチャンスがなく、日本へ帰らなければなりませんでした」

海外時代、ずっと苦しみ悩んだのは、「自分はこの先どのような料理人として、どんな方向に進むべきなのか」。日本へ帰国した当初、「いかにもフランス料理らしいことはしたくない」との思いがあったという。

「世界が日本をリスペクトするこの時代に『いかに○○らしいか』を追い求めるのは格好悪く思えたんです」

しかしながら、銀座にオープンした最初の店「NARUKAMI」では、それを叶えることができなかった。「フレンチのカテゴリにしっかりはまる料理で見極めたい、比べたいと思っている人がほとんど。それに反する勇気はありませんでした」

その頃は2000年代初頭。菊地美升さんが六本木に「ル・ブルギニオン」を、成澤由浩さんが南青山に「NARISAWA」の前身店をオープンして東京進出、奥田透さんが銀座に「銀座小十」をオープンするなど有名店が続々と登場した時期でもある。

「スポンサーの有無に関係なく、結局横並びで比べられてしまう。でも、やっている側としてはスタンスも土俵も違う。僕は無名だったから、叩かれやすかった。コストパフォーマンスを売りにした店が台頭してくると思ったけれど、それは自分のやりたい姿ではない。このままでは潰れていくな、と思いました」

銀座時代の鳴神さんがよく尋ねられたことに「これは何料理ですか?」という質問があった。

「みんな結局はカテゴライズしたがる。だから何かちゃんと芯になることをしなきゃいけないと思いました。でも当時はそれが見出せなかった」

もっとしたいことがあるのに、やりきれていないという葛藤を抱えながらも、ミシュランガイド東京での星獲得というチャンスが訪れた。

「評価を機に、少しずつ好きなことをやってみたら簡単に受け入れてもらえた。それを利用しない手はないと思って、西麻布への移転を決めました」。フランス料理らしさから離れ、日本人だからこそ作り得るフレンチへ。その実現のために、自分の料理が受け入れられやすい環境に持って行くことで、のびのびと料理を作っていけるのではないか。そう気づいたという。

鳴神さんに移転を決意させた背景には、ある建築家との出会いもあった。「いつか、この人が設計した建物の中で料理を出してみたいと思っていた建築家が、店へ来てくれました。その方に『鳴神さんの料理には、いらないものが多すぎる』と言われたんです。『料理を中心に広げていった空間が、あなたの料理には合っている』って」西麻布への移転後、銀座でやりきれなかったことも受け入れられている実感があった。ところが、である。「今度は、料理が建物に負けてしまった。こういう料理を作りたいというものが明確にあっても、自分の心の器が小さすぎたんですね。スタッフを導けず、お客さんに説得力が与えられない。もどかしさで自暴自棄になりました」

当然それは客にも伝わる。そんな、店を本当に守るべき時に、東日本大震災という衝撃が日本を襲う。さまざまな出来事が悪循環を巻き起こし、鳴神さんは店を手放すことを決断。こうして「NARUKAMI」は銀座で始まり、西麻布でその幕を下ろした。

しかし同時に、鳴神さんの胸には、新たな希望の種が植え付けられた。「どこかでチャンスがあれば、また店をやろう。小さな店でいい、ただ心を温められるような料理が作れたら」

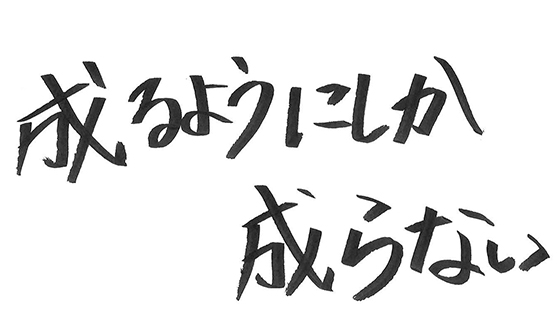

渡仏時代、フランス料理でもっとも大切なふたつのことを学んでいた。「それを知ったら、やめられないですよね」と鳴神さんは続ける。「ひとつはその店のシェフのルーツが表現できていること。もうひとつは、今日までの料理の技術が更新、影響もしくは反映され、それが表現できていること。このふたつさえあれば何をやってもいい。それに気がついて吹っ切れました。自分の料理に『フランス料理らしさ』は必要なく、『らしさ』ってものは自分で作ることにしたんです」

南青山の「鳴神」では、自分の表現に対して必要なもの、必要ないものという観点で、西麻布時代よりもさらに多くのものを削り落としていった。「奇をてらった料理の最後に和で締めるのではなく、普通にごはんを出せばいいやって。自分なりのルールで店作り、料理作りをしています」

無駄なものをそぎ落とすことは、鳴神さんの内面にも当てはまる。

「有名にならないと決めたら、ものすごく楽になれたんですよ。ただ目の前の、本当にほっこりする料理と、それに見合った代金と、それで利益が出せるなら何も心配ない」

自分が自分のスポンサーになると決めて、当初からそれを貫いてきた鳴神さんにとって、今の店がもっとも手応えを感じているという。

「自分の店を14年やってきて、初めてしっくりきた自分らしい料理ができていると思うんです」

現在の鳴神さんの料理の軸は「ちょっと気張った晩ごはん」。それは、いかにフランスらしいかではなく、現在の流行に乗ることでもない。「前と同じ料理が出てくるかもしれないけれど、でも温まる。その料理の中に日常さえなければいいかな、と思っています」

フレンチの影響を受けつつ日本人として表現できることで勝負する鳴神さんの料理にジャンルは不要だ。「フランス料理を選んで、フランス料理だけでここまできた。でも日本人だし、日本人の心意気みたいな、自分にしかできない表現と楽しませ方があれば、どんな料理を出していても『あ、鳴神さんの料理だね』と言ってもらえる。そう思っています」

憧れの人 母、祖母

「年を重ねるごとに、このふたりの影響を思わずにいられない。仕事の技は自分のほうがあると思うけれど、お客さんの喜ばせ方にしても、心とか感情っていうあったかいものを、もっと提供できるようになれたらなぁと思うんですよ」と鳴神さん。

鳴神

NARUKAMI

東京都港区南青山3-4-6 AOYAMA346 102

03-6447-4866

● 12:00~13:00(最終入店) 18:00~22:00(最終入店)

● 不定休

www.restaurant-narukami.com

田中英代=取材、文 林 輝彦=撮影

本記事は雑誌料理王国第272号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第272号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。