2023年6月12日

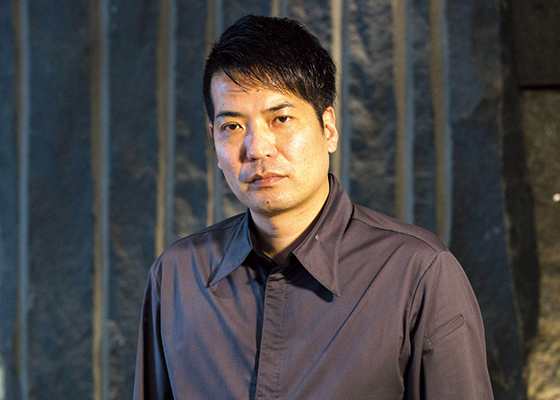

「料理王国・地方シェフ部門」で1位になった谷口シェフ。店は富山市の郊外にあるが、今や「富山に谷口あり」とまで評される。大阪出身のシェフが富山に移り住んで7年。富山ならではの料理を次々と誕生させ、地域を活性化させることができた理由とは何か。どのような戦略があったのだろうか――。

続きをご覧になるには、無料会員登録が必要です。

会員登録がお済みの方は、こちらよりログインしてください。