評判の寿司や、天ぷらもいいが、四季を感じながらいただく日本料理には、しみじみと私たち日本人に響くものがある。まだ続くコロナ禍でも、器やしつらえを愛でながらいただく日本料理の10の名店の味は、この時代だからこそ守っていきたい大切な文化でもある。夏の名残りから秋のはしりを感じる珠玉の日本料理の数々。しっかりと心に響く味を目で見て感じたい。

独創と伝統の間を悠然と行き来して作られる門脇さんの料理。2000年のオープン以来進化を続け、店も料理もまさに円熟を迎える。そんな中で起きたコロナという大きな災禍。危機を受け止めながら進む門脇さんの姿勢はあくまでもぶれず、常に〝お客さま〞に寄り添う。

白だつと黄菊の酢橘浸し 車海老、揚銀杏、キャビアを添えて

秋の訪れを感じさせる前菜。白だつ、車海老、黄菊にはそれぞれに、穏やかで品のよい酢の物の味つけを。これらと塩煎りした銀杏、キャビアを盛り合わせた。キャビアの強いうま味と塩味が、料理全体に立体感を作り出す。鈴木藏(おさむ)の器に盛り、前大峰の折敷に乗せて。二人はともに人間国宝だ。

東京・麻布十番のにぎやかな商店街から一本入った、静かな道沿いに暖簾を掲げる「かどわき」。さりげない佇まいでありながら、21年にわたるお客さまの熱い支持が揺るぎないベースとなり、ミシュラン三つ星の評価もさらりと受け止める。そんな余裕を感じさせる日本料理店だ。

主人である門脇さんの料理の特徴は、なんといっても独創的な素材使いにある。「せっかく当店を選んでくださったのなら、他ではできない体験をしていただきたいと思っています」。たとえばお造りでは、白身の薄造りでトリュフのスライスをたっぷりと巻き、塩で食べてもらう。「うちは、お造りにわさび醤油を添えることはないですね。最上の素材を用い、さらに一歩進んだ料理をお出ししたい。もちろん奇抜すぎて日本料理の枠からはずれてはなりません。それを肝に銘じつつ、より喜んでいただける方法を探ることが重要なのです」。

同店の名物であるトリュフご飯も、そんな思いから生まれた。誕生の経緯を門脇さんはこう話す――「オープンから間もない秋のことです。秋といえば松茸ご飯が定番ですが、その時期はどの料理屋さんでもお出ししている。そんな中、当店に通っていただいている食通のお客さまから〝今日は松茸ご飯以外の何かを食べたい〞というリクエストを振られたのです。その場で必死に考え、他の料理のために用意していたトリュフを見たときに〝これだ! 〞と思いつきました」。お客さまの声に全力で応えることでスペシャリテになり得る名品が生まれることを、門脇さんは身をもって体験したのだ。

「先ほどとは別のお客さまで、大きな業績を成し遂げられたお医者さまがおられるのですが、その方から『患者は師なり。師から学べ』という素晴らしい言葉を教わりました。自分に置き換えると『お客さまは師なり。師から学べ』となる。まさにこの言葉が、私の指針になっています」。

この姿勢は、今回、コロナに見舞われても動じることはない。「正直、自分の料理人人生のなかで、こんなに大きく、そして先の見えない危機に見舞われることになるなんて思ってもいませんでした。常に最悪を想定して店を営まなくてはならない。コロナを通じて、改めて自覚しましたね」と厳しい心持ちを話すが、「そんな時、やはり支えとなるのが『お客さまは師なり』という言葉。これは今後も変わりません」。

危機の時代に店を続けるには、〝最悪〞から目を逸らさずにプランを考えておく。と同時に、目の前のお客さまと真剣に向き合い、お客さま目線で、店に価値があるかどうか考える。そんな両輪で前進する「かどわき」。どんな時代が訪れてもお客さまの喜びとともに歩み、愛され続けることだろう。

カウンターは特等席。門脇さんの動きを見ながら食事を楽しむ。

店の入り口には暗くなると行灯が灯り、都会の一角にしっとりとした情緒が生まれる。

凛とした、それでいてホッとする温もりのある雰囲気が店内に流れる。門脇さんは小体の店から大規模店まで、さまざまな料理店で経験を重ねたのちに2000年に自店を構えた。料理長として大きな組織を束ねていた時期もあったが、自分の料理で直接お客さまに接したい、と独立。昨年還暦を迎え、ますます料理に深みが増す。

トリュフご飯は、言わずと知れたかどわきの名物料理。どのコースの締めにも登場する。炊き立てのご飯にトリュフのスライスを「これでもか」というほど幾重にもかけると、香りが一気に部屋中に満ちる。なおご飯は醤油味のだしで、ほんのりとおこげを作るよう炊き上げたもの。そして適量の太白ごま油をかける。「油脂分が作るコクで、トリュフの風味に厚みと深みが増します」。

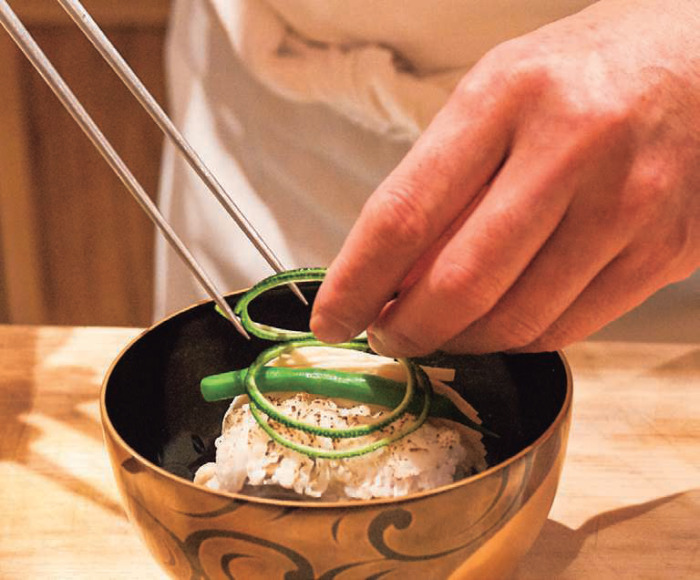

お椀に青柚子の細切りを盛り付ける様子。美しい仕上がりで、お椀の格調が一気に高まる。

鱧焼目付き新薯包み、焼白子豆腐

石川芋オランダ、松茸繊切り、隠元豆、赤万願寺、糸青柚

鱧のあぶり、鱧のしんじょう巻き、ごまふぐの白子で作る白子豆腐という豪華な椀種に、石川芋、松茸のせん切り、いんげん、赤万願寺唐辛子、青柚子を盛る。だしは、焼いた鱧の骨を昆布と鰹節のだしで煮て、日本酒を加えたコクのあるもの。鱧や白子豆腐と合う。椀は光彩作の輪島塗。

「お客さまからは学ぶことばかりです。お客さまを師に、料理も店も成長してきました」

かどわき

東京都港区麻布十番2-7-2

TEL 03-5772-2553

17:30~23:00(LO22:00)

日祝休

本記事は雑誌料理王国318号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は318号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。