2022年4月8日

一般によく知られている「NGな食べ合わせ」を見てみよう。

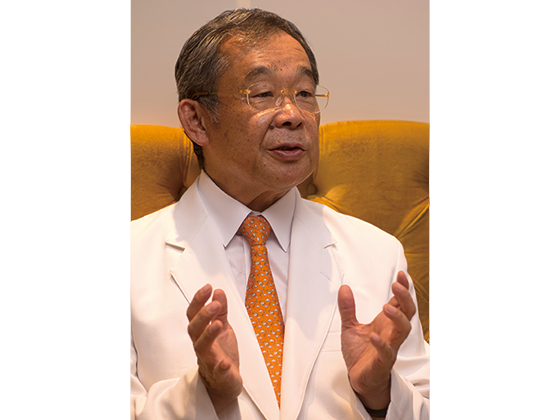

「食べ合わせ」が本当に影響するのか、医学的な理由があるのか調べるとともに。柳澤厚生さんに、医師としての見解も聞いてみた。

続きをご覧になるには、無料会員登録が必要です。

会員登録がお済みの方は、こちらよりログインしてください。

この記事もおすすめ

澤由香=取材、文

本記事は雑誌料理王国第278号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第278号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。