今や世界共通語となった「UMAMI」とは何か。日本語の「うま味」は、おいしさを表現する「旨い」という言葉と混同されがちだが、実はうま味物質である「グルタミン酸」や「イノシン酸」などを指す。「うま味」の発見者は、東京帝国大学(現・東京大学)の池田菊苗博士。1908年、博士は、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」の四味では説明できない味があるとして、「うま味」の正体を明らかにした。この「うま味」に関する情報を集めて発信を続けているのが「NPO法人うま味インフォメーションセンター」。広報活動を続ける勝田幸代さんに、魚の「うま味」について聞いた。

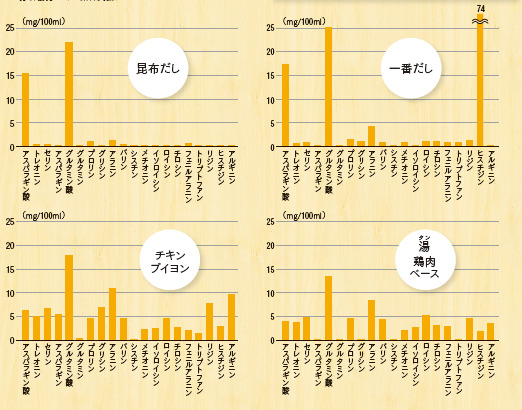

「うま味をイメージするのにわかりやすいのが、料理の味の決め手となるだしですね。そこで下に示したグラフ[A]では、うま味物質グルタミン酸やその他のアミノ酸の成分について、和のだしとフランス料理のブイヨン、中華料理の湯とを比較しました。それぞれのだしの個性は、抽出されるグルタミン酸などのうま味物質や、その他のアミノ酸の量と種類の多さに関係していることがわかると思います」と勝田さん。

魚のうま味成分にはグルタミン酸などもあるが、一番多いのがイノシン酸。ただし、このイノシン酸は魚が生きている時にはその体内に存在せず、魚の死後、活動エネルギーだったATP(アデノシン三リン酸)という物質が、イノシン酸に変わるとされている。

「魚が死ぬ時にバタバタと苦しむと、その際にATPが消費されてしまいますから、死んでからイノシン酸に変わる成分がなくなってしまいます。したがって味が悪くなり、さらに日持ちも悪くなる。料理人の中には、延縄漁で獲った魚を好まない方もいますが、こうしたことと無関係ではないといえるでしょう」

もちろん保存法や調理法によっても、魚のうま味に差が出る。たとえば、煮干しと田作りは、どちらもカタクチイワシの稚魚から作られるが、イノシン酸の含有量は、煮干しのほうが田作りを上回る。「煮干しは、生のカタクチイワシを一度ゆで、イノシン酸を分解する酵素の働きを止めてから干すので、イノシン酸はキープされた状態。これに対して田作りは、生のまま天日干しにします。するとイノシン酸を分解する酵素が働いて、魚に含まれていたイノシン酸は少なくなってしまうのです」。

このほか、魚のうま味をふやす熟成法としては、[B]に示した「ヒラメの昆布〆」などがあるが、これは魚のうま味そのものをふやす調理法ではなく、昆布のうま味を魚に移す方法である。

勝田さんによれば、食材の組み合わせによってもうま味はふやせるそうで、これを示したのが[C]。「うま味成分にはアミノ酸の1種であるグルタミン酸のほか、畜肉や魚介類などに多い核酸系物質であるイノシン酸とグアニル酸がありますが、組み合わせとして効果的なのは、グルタミン酸を多く含む食材と核酸系のうま味を多く持つ食材を合わせること。こうすると、うま味の強さは掛け算式に、場合によっては約7倍も強く感じられるようになるのです」。魚や肉を野菜と煮込む伝統料理は世界各国に見られるが、人間は本能的にこのうま味のメカニズムを活用してきたともいえる。「ただし、同じ核酸系のイノシン酸とグアニル酸の食材を合わせても、これは足し算にしかなりません」という。「うま味」に関する追及は、これからも料理や食材に対する重要なヒントを与えてくれることだろう。

Yukiyo Katsuta

管理栄養士、調理師の資格を持ち、NPO法人うま味インフォメーションセンターでは広報を担当。国内外において幅広く、うま味に関するレクチャーを行っている。www.umamiinfo.jp

本記事は雑誌料理王国232号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は232号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。