1985年、三國清三氏が四ツ谷の地にオープンした「オテルドミクニ」。今でこそ、フランスでも味噌や醤油といった日本の食材を取り入れたフランス料理はよく見られるようになったが、当時、日本食材を積極的に取り入れたフランス料理は「全ての序列を破壊した料理」と呼ばれるなどして、センセーショナルに取り上げられた。

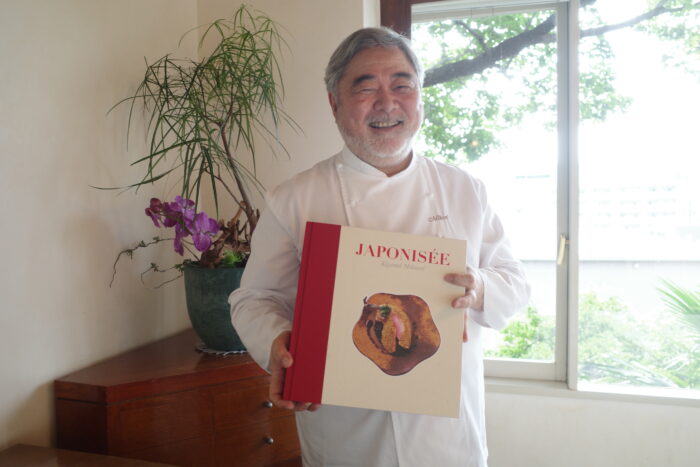

それから36年の時が過ぎた今。5年をかけて完成させた著書「ジャポニゼ(JAPONISÉE )」がフランス・パリのグルマン料理本大賞で、「後世における規範となり、多方面から参照され、引用することが期待される傑作である」として、エリゼ宮の料理を司る、ギョーム・ゴメス氏の著書に次いで2位に入賞するなど、フランス料理に与えた影響が、改めて大きく評価をされている。

ジャポニゼとは、フランス語で「日本風、日本趣味」という意味。三國氏のそのスタイルは、いかにして確立されていったのか。

三國氏は、1954年、北海道出身。18歳で東京の帝国ホテルに就職後、20歳でスイス・ジュネーブの大使館の料理長に。休みの日には、近くにあったミシュラン二つ星のフランス料理「リヨン・ドール」で修業を積んだ後、大使館の食通の勧めで、1974年に当時まだ星のなかった「ジラルデ」で研修。その後、大使館を辞め、ジラルデ氏がビザをとってくれ、2年間有給で働く。さらに、トロワグロ、オーベルジュ・ド・リル、ムーラン・ムージャン、ロアジスなどの名店で合計8年間ヨーロッパ修業を重ねる。

そのモーツァルトにも例えられる創造力で「キュイジーヌ・スポンタネ」として知られたフレディ・ジラルデ氏の料理。のちに「スイス銀行の金庫を破るよりも予約が取るのが難しい」といわれる天才の創造の現場を、間近に目にした。

「日本でも、寿司や天ぷらのおいしさは、目の前で作った出来立ての瞬間の味や香りが楽しめるから、ですよね。それと同じように、ジラルデさんは、アラミニッツの仕事の大切さをよく知っていたシェフでした」

「ジラルデ氏は『天使と悪魔の両面を持つシェフ』とも呼ばれていた」という。「悪魔」の理由は「基本的に作り置きはせず、とにかくギリギリまで準備ができない。朝作っておくのが許されるのは、野菜のブイヨンやブール・ド・オマールなどの最低限のものだけ。スタッフからすると悪魔のように思えた訳です」地元ローザンヌにも大きな市場があったが、そこからの食材を使うと、近隣の他の店と同じになってしまう。なので、当時ジラルデ氏は食材の種類も多いパリに発注を出すようにしていた。それを、ジラルデ氏本人が、車で1時間ほどかけて、地元の空港まで取りに行く。店に戻るのは、早くて10時30分、遅いと11時。そこから、満席の客席に向けて準備をしてゆく。メニューの試作はせず、その場の思いつきだが「不思議と、計算されつくしたようにぴったりと合う」料理が出来上がって行った。

ジラルデ氏は元々サッカー選手だったという。氏にとって、パリから空輸でサービス前のギリギリに食材を入れて、満席の70〜80席の料理をチームプレーで瞬間的に生み出していくスタイルは、ある意味サッカーのロスタイムの攻防戦に近い高揚感があったのかもしれない。

ちなみに、「天使」というのは、ディナーのサービスが終わった後。ゲストの絶賛の嵐を受けて厨房に戻ったジラルデ氏は、上機嫌でチーズを切りワインを開け、スタッフと共に楽しんだという。

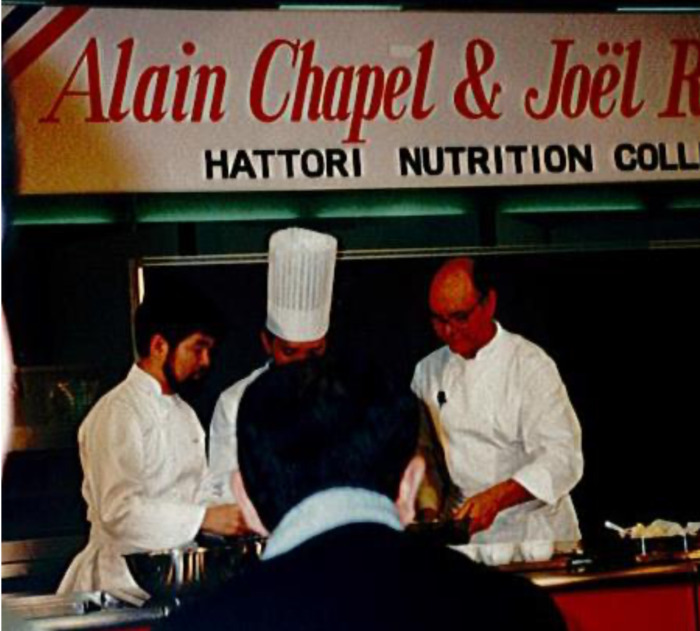

アラミニッツの調理の大切さを学んだジラルデ氏、そしてもう一人、三國氏が特に大きな影響を受けたのが、厨房のダ・ヴィンチと呼ばれたアラン・シャペル氏だ。

現場で「プレイングマネージャー」として実際に調理に関わっていたジラルデ氏に対し、当時シャペル氏はパスに立ち、オーダーの指示を出す「オーケストラの指揮者」のような立ち位置。とはいえ、毎朝6時頃から、自分のジープで農家を回り、食材を買い出す。何を買ってくるかはわからず、アラミニッツの仕上げだが、食材の組み合わせなどはジラルデ氏のように思いもつかないものを組み合わせるのではなく、フェルナン・ポワン仕込みの「グラン・キュイジーヌ」が基本。それを、食材のフレッシュ感と香りでモダンに作って行っていたイメージだという。

ここでは、自らのスタイルを形作る大きな気づきを得た。ある夏の日、まかない当番だった時のこと。さっぱりしたものを食べたい、と思って作ったまかないが、フランス人スタッフからは「もっとクリームとバターを入れてくれ」と不評だった。「夏だから、脂肪分を控えたさっぱりしたものが食べたい」と思う自分は「フランス人にとっての本質的なフランス料理は作れないのではないか」と考えるようになった。

さらに、シャペル氏のある一言が、自らのスタイルについて深く考えさせられるきっかけとなった。結果的には魚の部門シェフとなったものの「シャペルさんとは、1年間のうち、一度しか口を利いてもらえなかった」。しかもその一度が、今でも忘れられない。デシャップでエクルヴィスのムースを盛り付けていた時のこと。一瞥するなり「セパラフィネ(洗練されていない)」の一言。

盛り付けた料理はそのまま客席に運ばれたから、提供できないと判断される盛り付けではなかったはずだ。しかし、その言葉がずっと引っかかっていた。「今、思うのは、日本人なのに、なんでフランス人みたいなことをやっているんだ、という意味だったのだと思います」

そもそも、食べたいと思う料理が違うのだから、フランス人が考えるフランス料理でなく、日本人である自分がおいしいと思うフランス料理を作れば良いのではないか。

28歳で東京に戻り、「ビストロサカナザ」の料理長として腕を振るう中、ヨーロッパと日本の食材の味の本質的な違いに気づいたことも大きい。ジラルデのシグネチャーの手長海老のシューファルシは、日本の手長海老では味の凝縮感が不足していたため、ホタテに変えると味が決まったりした。そんな経験を通して、日本人である自分の感性を生かした料理への想いは、より確かなものになっていった。

海老の天ぷらに、海老の頭の素揚げが添えられていれば、それを応用した皿を、焼きアナゴはグリエにすれば、フランス料理となるはず。

自らがおいしいと感じる日本料理の良さを、フランス料理の文脈に取り込んでいった。

味噌や醤油、そして「日本のおいしい」を積極的に取り入れた料理。四ツ谷の地にオープンした1985年は、「一億総グルメ」と呼ばれた時代と重なり、数々のテレビ出演も相まって、一躍人気シェフに。そんな評判は海の向こうにまで伝わり、ニューヨークでのポップアップが実現。そこから、香港のペニンシュラホテル、シンガポールのラッフルズホテル、さらにタイ・バンコクのオリエンタルホテルでは史上最高益を打ち出し、5年連続のポップアップなどへとつながっていった。フランス料理をベースとして「味噌と醤油」を使った料理が、世界への道を開いていったのだ。

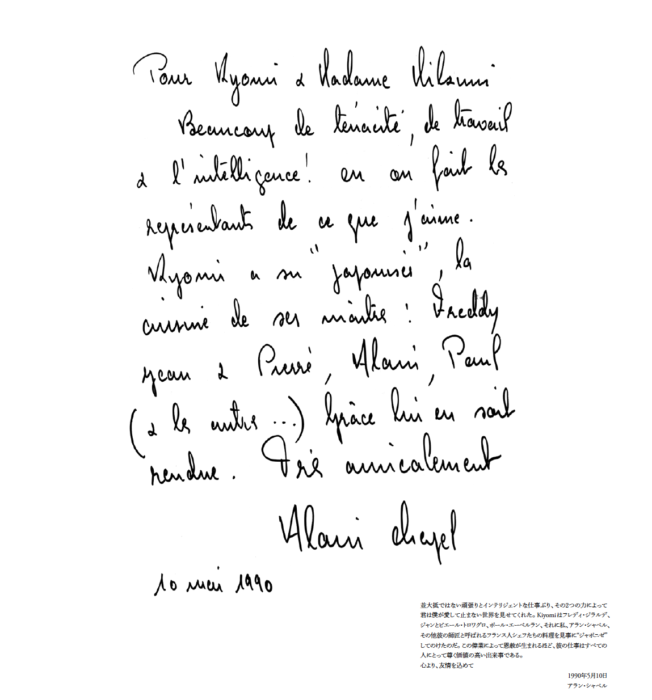

「ジャポニゼ」の巻頭には、急死する3ヶ月前に四ツ谷の店に食事をしに来てくれたシャペル氏が遺してくれた言葉が掲げられている。

「並大抵ではない頑張りとインテリジェントな仕事ぶり、その2つの力によって、君は僕が愛して止まない世界を見せてくれた(中略)フランス人シェフたちの料理を見事に”ジャポニゼ”してのけたのだ。この偉業によって恩赦が生まれるほど、彼の仕事はすべての人にとって尊く価値の高い出来事である」

40年前、一年間を通してたった一言だけかけられた「セパラフィネ(洗練されていない)」という言葉。それがあったからこそ、ここまで頑張れたのかもしれない。

ある時、シャペル氏がロブション氏に「君は三國のような弟子を持っているか」と自慢しているのを耳にした。当時謎かけのように感じられた言葉に対して、もがきながらも自分なりにつかんだ答えを、師に認めてもらえた気がした。

巻頭を飾るその言葉からは「セラフィネ」と微笑む、巨匠の顔が見えてくる。

オテル・ドゥ・ミクニ

東京都新宿区若葉1-18

電話 03-3351-3810

https://oui-mikuni.co.jp/

取材・文= 仲山今日子

仲山今日子

ワールド・レストラン・アワーズ審査員。元テレビ山梨、テレビ神奈川ニュースキャスター。シンガポール在住時、国営ラジオ局でDJとして勤務。世界約50ヶ国を訪ね、取材した飲食店や食文化について日本・シンガポール・イタリアなどの新聞・雑誌に執筆中。