「なぜおいしいのか。それを構築すれば、料理力で安価な赤身肉が変身する」と語る北岡ムッシュ。フランス料理界の重鎮が披露する「旨い牛肉を極める技」とは――。

「人類にとって普遍的なご馳走といえるのが牛肉ではないか」と北岡ムッシュは言う。それも50万年前の北京原人の時代以来のことであるから、旨い牛肉を食べることは、人類誕生の歴史とともに始まった飽くなき追求といえる。

「牧畜の始まりは1万年前からといわれていますが、人類史の中では大変なできごとだったといえますね」

そして、北岡ムッシュは断言する。「牛肉の一番旨い国は、美食の国フランスだ」と。

「日本では、英名の『ビーフステーキ』で定着したため、ステーキといえばアングロサクソン的なイギリスやアメリカのイメージが強い。しかし、ステーキが国民食となっているのはフランスです」

日本のカレーライスやラーメンのように、全国どこでも仕事の合間に食堂やカフェで食べるという。「大盛りのフライドポテトを添えた『ステーキ・フリット』は、アメリカやオーストラリアより断然旨い。単純ななかにも『おいしく食べよう』という意識の高さが感じられます」

しかし、フランスを旅行した日本人は「切れない、噛めない、呑み込めない」と文句をいう人も。

「フランス人が好むのは、脂肪の少ない赤身肉。噛み応えがあり、噛み締めるうちに旨みを感じることを重要視する。また、フランス料理の命であるソースは、クリームやバターなど動物性脂肪がベースなので、脂肪の少ない肉のほうがソースと調和しやすいのです」

ところが日本人には、明治維新で肉食が解禁された直後にブームになった「牛鍋」以来、営々と培われてきた〝霜降り信仰〞が存在する。「牛肉に柔らかさを求めないフランスの食文化と、霜降りを信仰する日本人の味覚。その差異を理解し、いかに埋めていくか。ここが日本の料理人が取り組むべき問題です。水々しい旬の食材と肉を組み合わせて、『日本の旨い』を創り上げるのが私たち料理人の使命なのです」

地球の変動や温暖化も影響して、肥育牛よりも新鮮な牧草を食べながら放牧飼育される牧草牛が注目を集める。肉色は鮮やかな赤で弾力があり引き締まって、脂肪は少ない。フランスの食肉で最高峰といわれるシャロレー種は、こうした牧草種だ。「ヘルシーな赤身肉をいかにおいしく食べるか、それこそまさにフランス料理の出番が来たという感じ」

つまり、ソースの重要性が見直されている。と同時に、タンパク質の赤身肉をどうおいしく食べるか、を追求していく過程 で、ドライエイジングビーフが注目されているのだ。

ドライエイジングビーフとは、酵素によって肉のタンパク質の分解を進めることで、旨みを作り上げていく方法。肉の水分を放出することで旨みが凝縮される。

赤身肉のカロリーは、和牛のともバラ肉の3分の1。ローストチキンより少ない。コレステロール値は卵の6分の1、調理した鶏胸肉の2分の1。吸収力の高いヘム鉄が含まれるため、欧米では「脳の食料」といわれる。オーストラリアではIQスコアをよくするために、乳幼児のうちから赤身肉を食べさせるという。

霜降り信仰を支えるフィレとロースは牛全体のわずか15パーセント。希少な部位に注文が殺到するから当然、価格は上がる。

「残り85パーセントの低価格部位を、フレンチの技でおいしく食べてもらえるように工夫したい」

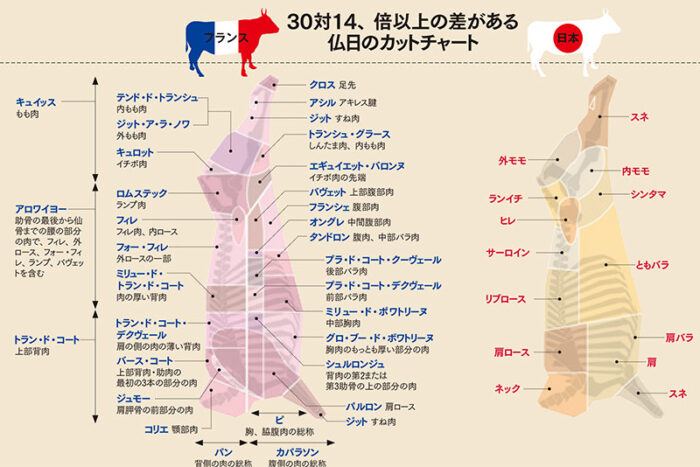

下に日本とフランスのカットチャートを記したが、フランスのほうが部位をより細かく分けている。「蹄以外の牛肉を食べつくす」といわれるフランスでは、各部位を使い分ける技術が発達しているのだ。「私は1968年にホテルオークラに入りましたが、その頃は牛肉を『半丸』といって、縦半割にした常態で丸ごと仕入れていました」

料理人は肉をさばく過程で、各部位の特徴を体で覚えた。ところが、現在は下処理されたカット肉が主流になっている。「若い料理人は、さまざまな部位の肉のカットを試し、研究して欲しい」そして、「どうしたらおいしくなるのか、なぜ、おいしいのか」旨さの理論を自らが考え、実践して欲しいと言う。

「美しいお絵かきのような皿より、料理人の本分は、自分自身が考えた旨さの構築にあると思います」

モモ肉のひとつである赤身のランプ肉は、筋肉のかたまりだ。ほとんど脂肪がないため、今、注目されている部位でもある。ゆるやかに火を通しても、生食としても人気が高い。

この肉にブルゴーニュのディジョンマスタードと黒粒コショウをまぶし、包み焼きでスモークする。これによって、肉は黒コショウの薫陶をまとうことになる。おいしさを積み重ねていくフレンチの技が要所に活かされたひと皿だ。さらに肉の表面のバクテリアが死滅し、コショウの殺菌効果で肉の酸化が防げるので、保存性は格段と長くなり、冷蔵保存で1週間ぐらいは軽くもつ。薄切りにしてヴィネグレットを薄く塗り、赤ワインヴィネガーの酢めしにのせた。牛のたたきのようでいて、フランスの香りのする一品。

ランプ肉(7cm×4㎝×16cm)…1本/ディジョンマスタード、黒粒コショウのエクラゼ、塩、白コショウ、ほうれん草の新芽、長芋のアリュメット…各適量/わさび…少々

●赤ワイン酢めし

コシヒカリ…3カップ/水…3カップ/だし昆布(5㎝角)…1枚/合わせ酢〔赤ワインビネガー…240cc、砂糖…70g、塩…14g〕/醤油だし〔醤油…20g、日本酒…5cc、みりん…5cc、だしの素顆粒…少々〕/くるみオイル…大さじ2

●ヴィネグレット

赤ワインビネガー…50cc/くるみオイル…60cc/醤油…40cc

Katsunobu Kitaoka

1947年、神奈川県逗子市出身。68年ホテルオークラ入社。フランス料理界の巨匠・故小野正吉に薫陶を受ける。アムステルダムのオークラを経てパリへ。77年、南麻布に「プティ・ポワン」を開業。2011年3月に閉店し、現在は一次産業の活性化と日本の食文化の再生、復興を目指し、料理サロンを開催するなど啓蒙活動に取り組んでいる。新渡戸文化短期大学客員教授。フランス国家農事功労章シュバリエ章を受勲、「現代の名工」卓越技能章授章。

Cuisine Kingdom=取材、文 依田佳子=撮影

本記事は雑誌料理王国218月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は 218月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。