岩絵の具を使い、風化を意識した絵肌を持たせた、静寂感のある美しい作風にファンの多い有元利夫。記録にはこまめだったという彼の走り書きメモから、日常の温かな食事の風景が垣間見える。

まっすぐに伸びる少女の腕。その手からは、花々が吹きあふれる。遠くを見つめる少女は無表情で、まるで約束の時間が訪れたかのように、花を降らせている。時刻は12時12分。お昼どきである。美しく不思議なこの絵には、風や音、香りまでもがいっぱいに詰まっている。

有元利夫は1946年、岡山に生まれてすぐ、東京・谷中に一家で移っている。気さくな寺町で少年時代を過ごした有元は、明るく絵がうまい少年だった。18歳の時に絵描きをめざし、東京藝術大学を受験。4年間の浪人生活を経験する。長い冬の時代に思えるが、その回想を読むと、この年間で深い自己言及を重ね、いかに生きていくかを考え抜いている。青年は芸術家になる道を深く掘り進めていたのだろう。藝大に入学した有元は、自分のやるべきことに一直線に進んでいく。

卒業後、会社勤務を経て画家となり、その作品は広く愛されるようなった。確立された画風、進化していくキャンバス。画家の将来を誰しも嘱望していた。しかし、そんなさなか、38歳の有元を突然の病が襲う。そして、ほんの少し先に、若すぎる死が待っていた。

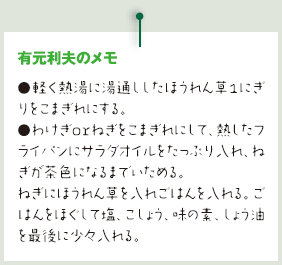

作品や日記、メモなど、画家の痕跡を惜しむように辿ってみると、有元がいかに実直に芸術と向き合い、自分自身に正直にキャンバスに向かっていたかがわかる。日記の一節に「切ない。自分に忠実になることでしか、切なさは消えない」とある。輝かしい画業の裏には、等身大の自分と対峙し、時には苦しむ画家の姿が見え隠れする。そんな遺稿の中に、ひとつユニークなメモが残されていた。「ほうれん草のチャーハン」なるレシピである。一見、走り書きだが、有元本人も「記録にはこまめだった」と語っているから、気に入った料理として記録していたのかもしれない。

粗みじんにした長ネギをまずはフライパンへ。よくよく炒めているうちにネギの香りがオイルへじんわりと移ってくる。シンプルなこのレシピの中で、画家が「茶色になるまで」としっかり記すのは、ここがこの料理の決め手だからであろう。そこにほうれん草を加え、ごはんをからませ、ネギの香りをしっかり混ぜ込んでいく。最後に味の素が登場するのも80年代を思わせて微笑ましい。

有元は、生まれ育った谷中の町で家族とともにありながら絵を描いた。音や風を感じさせ、時空を超える画面。夢見心地な作品を生み出す一方で、画家はありのままの自分と人生を見つめていた。有元のお手製チャーハンはお昼のための、下町の気風あふれるてらいのないひと皿だったのだろう。

いまも下町の雰囲気の残る谷中。ここに暮らし、若くして逝った画家の残された手稿にまぎれこんでいたチャーハンのレシピがある。誠実に描くことに向き合った彼のチャーハンは、丁寧に作られた香り高いものだったにちがいない。

ホウレン草……1束

長ネギ……1本

ごはん……お茶碗2杯

塩、コショウ、醤油、化学調味料……各適量

サラダオイル……適量

有元利夫

日本の画家。妻は日本画家、陶芸家の有元容子。東京藝術大学卒業後、デザイナーとして広告代理店に入社。仕事の傍ら、絵を描き続ける。その後画業に専念し、78年、安井賞特別賞を受賞。画家として広く活躍し、将来を有望視されるが、85年肝臓癌で逝去。享年38歳。

文・料理 林 綾野

キュレーター。美術館における展覧会の企画、美術書の執筆、編集に携わる。企画した展覧会に「パウル・クレー線と色彩展」など。『ゴッホ旅とレシピ』『モネ庭とレシピ』、近著に『フェルメールの食卓』(すべて講談社刊)。

北村美香・構成 竹内章雄・写真(料理)

本記事は雑誌料理王国2010年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2010年9月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。