1980年代の息吹を丸ごと吸い込んで、渋谷圭紀さんがフランスから帰国して25年が過ぎた。「勉強嫌いやったし」と渡仏を決めたときは18歳だった。その日から「料理の経験ゼロ」の青年の真っ白なキャンバスには、ポール・ボキューズ、ジョエル・ロブション、アラン・シャペルの名が次々落款されることになる。「3カ月でフランス語はペラペラに、3年おればええやろ」と軽い気持ち。深く考えていなかった。当然、1カ月はわけもわからないまま過ぎた。語学学校に行っても、これが宿題だ、と言われたことすらわからなかった。

最初に「ポール・ボキューズ」の厨房にはいった。「ひと月だけ来てもいい」が3カ月、半年となり、1年たった時、「他の店も経験したほうが君のためにいい」と勧められた。なぜ? 「ある人に、どうせやるなら身を粉にしろと言われたので、身を粉にしたから」と渋谷さんははにかむ。厨房に入るのも初めてだったが、とにかく仕事が楽しかった。しかしそこは、超一流店から働きに来ていた大勢の料理人たちが、「ここが一番厳しい」と口をそろえる店でもあった。

「僕にとってボキューズさんは、侍みたいな人。雨が降ろうが軒下は歩かない。人間としてかっこいい」

ある日、ジラルデ、トロワグロ、ロブションなどのトップシェフが競演する宴会場で、ボキューズさんが熱々の自分の料理を持って走り回っていた。「ボキューズさんは自分でも動くタイプ。部下にも態度を変えず、直接話をする」。その口利きで、「ホテルクリヨン」に。その後、南仏の「ムーラン・ド・ムージャン」を経てスキー場で働いていたら、3月末にジョエル・ロブションさんから電話がかかってきた。

「いますぐ来なさい。今来なかったら次はいつになるかわからいよ」

3カ月前に面接したとき「僕は性格が悪いよ」と言われ、「いいシェフはみんな性格が悪いです」と答えたのを思い出した。「ジャマン」は81年に開店、82年一ツ星、83年二ツ星、電話があった84年に三ツ星になり、新聞一面にロブションさんの大きな写真が出た。スキー場のオーナーが「君にとってチャンスだ」と許してくれたので、3日後の朝「ジャマン」に出勤した。

「ロブションさんには怒られてばっかり、何をしても怒られました」

毎日、昼に食べるサラダを用意するのだが、夕方に賄いを食べているとロブションさんから電話が入る。「誰だ! あのサラダを用意したのは! 砂が入ってる! 次やったらクビだ!」。ちゃんとチェックしているのに、毎日、同じ電話が来る。口答えしないでそれに耐えたら、1カ月後に電話はぴたっと止んだ。

「おそらく、胡椒の小さな粉か何かが砂に見えるんでしょうね」

ずいぶん怒られたけれど、おかげで鍛えられた。他の人に見えないものが見えるようになった。パリ東駅に180人のVIPの料理を作りに行く前夜には、「日本人は失敗したら切腹するんだろ」と言われたので、「もし失敗したらクビを切ってくれ」と返した。「日本の首切りとは、追い出すことですよ」と付け加えて。 会場でメインの羊を切ったら、中の身が白かった。ロブションさんは「火が入りすぎだ」と怒り出す。ジャック・ボリーさんが「大丈夫」と言っても聞かない。黙って聞いていたが「いい羊なんです。肉質は白いけれど、いいと思います」と言ったら、「よし」とOKが出た。「人がなんと言おうと、やったのは僕。自分できちんと話すことが大事」と知った。

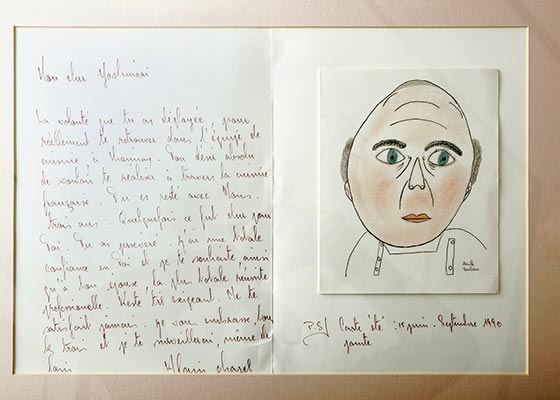

2年後、「ジャマン」から「アラン・シャペル」に移った。シャペルで働かないままでは帰国しない、と思うほど好きで、何度も食べに行き、働きたいと約束をとって行ったらシャペルさんは「君は欲しいものを手に入れるタイプだ。僕には日本人の友だちは少ない。音羽、上柿元ぐらいだ」と言った。当時「アラン・シャペル」と「ミシェル・ゲラール」は、日本人が入りにくい店として有名だったのだ。

「料理はルセットを超えるもの」という真理をシャペルさんから学んだ。

あの頃、「自分の身体があれば、世界中どこに行っても料理はできる」と思った。アフリカであろうと、食材が何であろうと、火と鍋さえあれば料理はできる。そう思わせたのはシャペルさんだった。そのシャペル、ロブション両師匠と一緒に日本に来て「シャンピニオン・フェア」をやったら、「日本にもいい食材があり、いい料理ができる」と実感し、「帰ろう」と思った。シャペルさんと仲のいいスイス人のジャーナリストが「君も日本に帰るのか」と、ハグしてくれた。若かったせいで、「日本に帰ってもシャペルさんの真似はしない」と粋がったら、彼は「けれどもアラン・シャペルは君の身体の中を通り抜けた」と言った。渋谷さんは27歳だった。

ロブションさんとの日々がなかったら今はないし、ボキューズさんも今でもアポなしで会ってくれる。「影響といえばみんなあるけれど、やっぱり僕はシャペルさんのスタイルが好きなんです」

流行はあくまで調味料。ひと目でこの人の料理とわかる料理がいい。「自分が食べたいと思う料理を作れば、自ずとオリジナリティは出ます」。4半世紀前、斬新な時代の寵児たちに学んでいま渋谷さんが作るシンプルな春の料理。それは「新しい」とは何なのか、を問いかける。

Yoshinori Shibuya

1961年大阪府生まれ。80年に渡仏。「ポールボキューズ「」ホテルクリヨン」「ジャマン」「アランシャペル」などの名店で10年間に渡り修業。1990年に大阪市四ツ橋で独立。2005年、14年の移転を経て現在地へ。

民輪めぐみ=取材、文 伊藤信=撮影

本記事は雑誌料理王国259号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は259号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。